2018年01月31日

2018年01月30日

雪の港 (大津・浜大津港)

メルヘンの世界に紛れ込んだような銀世界の港。

アジアからのお客様にとっては、初めての雪でしょうか。

大人も子供も大はしゃぎです。

琵琶湖の浜大津港。

遊覧船ミシガンが、朝日を浴びて出帆です。

(2018年1月27日撮影)

アジアからのお客様にとっては、初めての雪でしょうか。

大人も子供も大はしゃぎです。

琵琶湖の浜大津港。

遊覧船ミシガンが、朝日を浴びて出帆です。

(2018年1月27日撮影)

2018年01月29日

雪の路面電車(大津・浜大津)

老舗のロウソク屋さんの横を、路面電車がゆきます。

旧東海道を横切る路面電車。

浜大津付近には、路面電車が集まってきます。

京阪京津線。

古い町並みと路面電車が行き交う素敵な街です。

(2018年1月27日撮影)

旧東海道を横切る路面電車。

浜大津付近には、路面電車が集まってきます。

京阪京津線。

古い町並みと路面電車が行き交う素敵な街です。

(2018年1月27日撮影)

2018年01月28日

雪の大津百町 (浜大津・旧東海道)

浜大津の街道にも雪が積もりました。

浜大津の旧東海道。

大津百町に今も残る古い町家。

江戸時代中期には町数が百ヶ町以上あったことから、その繁栄を表し「大津百町」と呼ばれて発展しました。

今でも老舗の和菓子屋さんやすだれ屋さんが残ります。

大切にしたい街並みです。

(2018年1月27日撮影)

浜大津の旧東海道。

大津百町に今も残る古い町家。

江戸時代中期には町数が百ヶ町以上あったことから、その繁栄を表し「大津百町」と呼ばれて発展しました。

今でも老舗の和菓子屋さんやすだれ屋さんが残ります。

大切にしたい街並みです。

(2018年1月27日撮影)

2018年01月27日

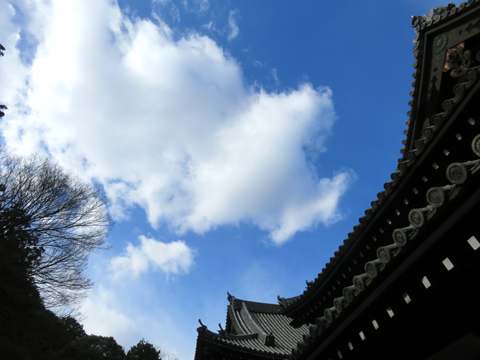

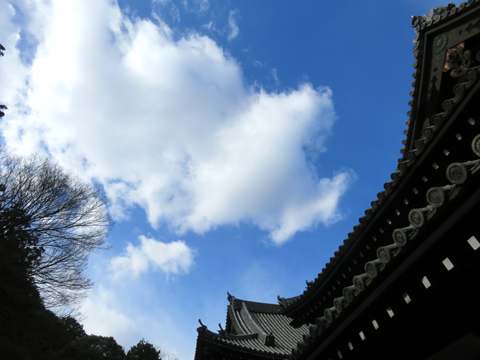

青空と甍 (泉涌寺)

甍の向こうに、澄んだ冬の青空と白い雲。

眼下に大きな甍が望めます。

坂を下ると、そこは泉涌寺の仏殿。

冬晴れの青空に、白い雲が浮かびます。

この冬は、非公開の舎利殿が特別公開です。

舎利殿の向こうにも青空と白い雲。

(2018年1月24日撮影)

眼下に大きな甍が望めます。

坂を下ると、そこは泉涌寺の仏殿。

冬晴れの青空に、白い雲が浮かびます。

この冬は、非公開の舎利殿が特別公開です。

舎利殿の向こうにも青空と白い雲。

(2018年1月24日撮影)

2018年01月26日

クスノキは話好き (青蓮院門跡)

立派なクスノキ。

青蓮院門跡のクスノキ。

昔の話を静かに語ってくれる優しいおじいさんのようです。

これからもいろんな話を聞かせてくれそうです。

(2018年1月6日撮影)

青蓮院門跡のクスノキ。

昔の話を静かに語ってくれる優しいおじいさんのようです。

これからもいろんな話を聞かせてくれそうです。

(2018年1月6日撮影)

2018年01月25日

手水鉢の氷柱 (大原・三千院)

手水鉢にツララが出来ました。

雪が積もった三千院の手水鉢。

手水鉢の水は、案外冷たくは感じません。

竹製の手水には綿帽子。

水の下には、丸い素敵な氷玉が出来ていました!

(2018年1月14日撮影)

雪が積もった三千院の手水鉢。

手水鉢の水は、案外冷たくは感じません。

竹製の手水には綿帽子。

水の下には、丸い素敵な氷玉が出来ていました!

(2018年1月14日撮影)

2018年01月24日

囲炉裏端の雪景色(大原・宝泉院)

炭火が辺りを暖めてくれます。

その囲炉裡には、鍋も置かれています。

宝泉院の中にあるちょっと洒落た囲炉裏端。

ここからの額縁庭園も、素敵な雪景色です。

(2018年1月14日撮影)

その囲炉裡には、鍋も置かれています。

宝泉院の中にあるちょっと洒落た囲炉裏端。

ここからの額縁庭園も、素敵な雪景色です。

(2018年1月14日撮影)

2018年01月23日

額縁の中の雪景色 (大原・宝泉院)

静かな雪景色。

額縁の中には、五葉の松。

宝泉院の庭園は、この額縁庭園で有名です。

騒々しさもなく、ゆっくりと愛でる庭。

ゆっくりお菓子と抹茶をいただきながら、雪見です。

(2018年1月14日撮影)

額縁の中には、五葉の松。

宝泉院の庭園は、この額縁庭園で有名です。

騒々しさもなく、ゆっくりと愛でる庭。

ゆっくりお菓子と抹茶をいただきながら、雪見です。

(2018年1月14日撮影)

2018年01月22日

雪の石段 (大原・三千院付近)

三千院の石段に積もった雪。

朝一番の雪かきで、通路が確保されました。

閉ざされた朱塗りの朱雀門前の石段にはそのままの雪。

小さな脇道の石段にもそのままの雪。

雪の三千院は、ちょっとだけ静かです。

(2018年1月14日撮影)

朝一番の雪かきで、通路が確保されました。

閉ざされた朱塗りの朱雀門前の石段にはそのままの雪。

小さな脇道の石段にもそのままの雪。

雪の三千院は、ちょっとだけ静かです。

(2018年1月14日撮影)

2018年01月21日

木立ちの中に佇む (大原・三千院)

木立の中に佇む往生極楽院は、ゆっくりと静かな時間を刻んでいます。

人影の少ない雪の中の大原三千院。

往生極楽院は雪の中です。

朱色がより鮮やかに見える三千院の朱雀門も、木立の中です。

(2018年1月14日撮影)

人影の少ない雪の中の大原三千院。

往生極楽院は雪の中です。

朱色がより鮮やかに見える三千院の朱雀門も、木立の中です。

(2018年1月14日撮影)

2018年01月20日

雪の山門 (古知谷・阿弥陀寺)

竜宮城に雪が積もります。

ここは、古知谷阿弥陀寺の山門です。

下層を白漆喰塗り込めとした中国風の楼門への参道。

雪が晴れると、秋には真っ赤に色づくモミジに、雪の花が咲きました。

(2018年1月13日撮影)

ここは、古知谷阿弥陀寺の山門です。

下層を白漆喰塗り込めとした中国風の楼門への参道。

雪が晴れると、秋には真っ赤に色づくモミジに、雪の花が咲きました。

(2018年1月13日撮影)

2018年01月19日

2018年01月18日

東山魁夷の絵のようなブリーな世界 (マキノ・メタセコイア並木)

東山魁夷の風景画が大好きです。

そんな彼の作品集には、「青の風景」があります。

そんな印象を写真で表現してみました。

(2018年1月13日撮影)

そんな彼の作品集には、「青の風景」があります。

そんな印象を写真で表現してみました。

(2018年1月13日撮影)

2018年01月17日

雪を溶かす (マキノ・メタセコイア並木)

スプリンクラーが雪を溶かします。

年末に掃除された融雪機。

元気に作動します♪

観光客にとっては素敵な風景を、地元の人たちの手で大切に守ってくれています♩

(2018年1月13日撮影)

年末に掃除された融雪機。

元気に作動します♪

観光客にとっては素敵な風景を、地元の人たちの手で大切に守ってくれています♩

(2018年1月13日撮影)

2018年01月16日

雪晴れの並木道 (マキノ・メタセコイア並木)

雪晴れのメタセコイア並木。

雪が上がったメタセコイアには、雪が付着して美しい景色になります。

周りのマキノ高原も、一気に雪化粧です。

白い世界が続きます。

(2018年1月13日撮影)

雪が上がったメタセコイアには、雪が付着して美しい景色になります。

周りのマキノ高原も、一気に雪化粧です。

白い世界が続きます。

(2018年1月13日撮影)

2018年01月15日

今年の願いを込めて (三十三間堂・通し矢)

今年の願いを込めて、矢を射ります。

新年恒例の三十三間堂の通し矢。

晴れ着姿で射る華やかな矢。

今年も素敵な一年になりますように。

そんな思いを込めて射った矢が、希望の的に向かって飛び出しました!

(2018年1月14日撮影)

新年恒例の三十三間堂の通し矢。

晴れ着姿で射る華やかな矢。

今年も素敵な一年になりますように。

そんな思いを込めて射った矢が、希望の的に向かって飛び出しました!

(2018年1月14日撮影)

2018年01月14日

雪化粧の芝の屋根 (近江八幡・たねやラコリーナ)

薄っすら雪が積もった屋根。

芝生に覆われたラコリーナの屋根が真っ白にお化粧です。

屋根が芝生で包まれた、自然との共生を目指す館です。

お店の中では、大きな鯛が泳ぎます。

店内には和菓子の木型の並ぶ、自然と共生するお菓子の城です。

(2018年1月3日撮影)

芝生に覆われたラコリーナの屋根が真っ白にお化粧です。

屋根が芝生で包まれた、自然との共生を目指す館です。

お店の中では、大きな鯛が泳ぎます。

店内には和菓子の木型の並ぶ、自然と共生するお菓子の城です。

(2018年1月3日撮影)

2018年01月13日

揺れる笹の葉に祈る (京都戎神社)

笹が舞に揺れます。

京都戎神社も、十日ゑびす大祭の残り福に笹が揺れます。

福のパワーが詰まった笹が授与されます。

その笹に様々な飾りが付けられます。

今年も素晴らしい福が舞い降りますように。

舞い降りなけらば取りに行きましょう!

(2018年1月11日撮影)

京都戎神社も、十日ゑびす大祭の残り福に笹が揺れます。

福のパワーが詰まった笹が授与されます。

その笹に様々な飾りが付けられます。

今年も素晴らしい福が舞い降りますように。

舞い降りなけらば取りに行きましょう!

(2018年1月11日撮影)

2018年01月12日

大切にしたい「着物文化」 (知恩院)

お正月には和服が似合います。

着物姿で出かけする習慣が少なくなった日本ですが、京都の街は違います。

毎日がお正月のように、着物姿での観光客が増えました。

ただ、色や柄を見ると、浴衣のようなイメージのものが多く、京都の街に不釣り合いなのが寂しいです。

多分、海外からのお客様好みの色柄なのかもしれませんが・・・

外股で、かつ大きな歩幅で歩いてる姿には、ちょっとだけ興ざめ・・・

日本の文化としての「着物」が丁寧に伝わることを願います。

(2018年1月6日撮影)

着物姿で出かけする習慣が少なくなった日本ですが、京都の街は違います。

毎日がお正月のように、着物姿での観光客が増えました。

ただ、色や柄を見ると、浴衣のようなイメージのものが多く、京都の街に不釣り合いなのが寂しいです。

多分、海外からのお客様好みの色柄なのかもしれませんが・・・

外股で、かつ大きな歩幅で歩いてる姿には、ちょっとだけ興ざめ・・・

日本の文化としての「着物」が丁寧に伝わることを願います。

(2018年1月6日撮影)