2013年10月31日

明日への希望 (東山・将軍塚)

夕日が沈んだ京都市内を、若者たちが見つめます。

東山の将軍塚からの夕焼けです。

真っ赤な夕焼けは、「明日も頑張ろう!という活力を与えてくれます。

この夕焼けを見たら、たとえ明日が雨でも、頑張れる!

(2013年10月27日撮影)

東山の将軍塚からの夕焼けです。

真っ赤な夕焼けは、「明日も頑張ろう!という活力を与えてくれます。

この夕焼けを見たら、たとえ明日が雨でも、頑張れる!

(2013年10月27日撮影)

2013年10月29日

秋の訪れを感じて (円通寺)

円通寺の借景庭園の石組を借景にして、柿が実っています。

借景庭園の石は、表に現われている部分はわずかなのだそうです。

大部分は地表には顔を出さない石たち。

そのわけは・・・

鐘楼の向こうに夕日が光ります。

痛みだした土壁に実る南天の赤い実。

秋から冬への季節の移ろいを感じさせてくれます。

(2013年10月27日撮影)

借景庭園の石は、表に現われている部分はわずかなのだそうです。

大部分は地表には顔を出さない石たち。

そのわけは・・・

鐘楼の向こうに夕日が光ります。

痛みだした土壁に実る南天の赤い実。

秋から冬への季節の移ろいを感じさせてくれます。

(2013年10月27日撮影)

2013年10月28日

2013年10月27日

雨が止んで寒さが増して (古知谷阿弥陀寺)

大原の古知谷にあり阿弥陀寺の山門前には、ちらほらと色づいた落ち葉が積もりだしました。

昨日の大雨も止み寒さも増した大原の里。

日一日と、寒さが増してきます。

明日は、久しぶりに太陽が望めそうです。

そして、また寒くなって、古知谷は真っ赤に染まっていきます。

(2013年10月26日撮影)

昨日の大雨も止み寒さも増した大原の里。

日一日と、寒さが増してきます。

明日は、久しぶりに太陽が望めそうです。

そして、また寒くなって、古知谷は真っ赤に染まっていきます。

(2013年10月26日撮影)

2013年10月26日

2013年10月25日

銀色の大海の中 (銀閣寺)

銀色に輝く砂の海。

滔々と流れる大河のような砂。

そして、大海の中の島。

銀色の大海の彼方に、月山が見えます。

銀閣寺は、そんな銀色の砂の中に、ひっそりとたたずみます。

(2013年10月19日撮影)

滔々と流れる大河のような砂。

そして、大海の中の島。

銀色の大海の彼方に、月山が見えます。

銀閣寺は、そんな銀色の砂の中に、ひっそりとたたずみます。

(2013年10月19日撮影)

2013年10月24日

実像と虚像 (金閣寺)

揺らめく黄金の輝き。

風で揺れる金閣寺。

鏡湖池に映るのは、まぎれもなく金閣寺です。

実像と虚像の世界。

その入り混じった世界が現実の世界です。

そして、また秋が訪れます。

(2013年10月19日撮影)

風で揺れる金閣寺。

鏡湖池に映るのは、まぎれもなく金閣寺です。

実像と虚像の世界。

その入り混じった世界が現実の世界です。

そして、また秋が訪れます。

(2013年10月19日撮影)

2013年10月23日

お菓子の木型は芸術品 (平安神宮前・京菓子司平安殿)

京菓子の木型が並びます。

ここは、平安神宮の大鳥居前にある京都の和菓子の老舗「平安殿」

店内には、菓子作りに使われた木型が飾られています。

この木型は芸術的な彫刻のようです。

お醤油の香ばしい風味が美味しいお目当ての「粟田焼」を買って帰りました。

(2013年10月14日撮影)

ここは、平安神宮の大鳥居前にある京都の和菓子の老舗「平安殿」

店内には、菓子作りに使われた木型が飾られています。

この木型は芸術的な彫刻のようです。

お醤油の香ばしい風味が美味しいお目当ての「粟田焼」を買って帰りました。

(2013年10月14日撮影)

2013年10月22日

時間が刻む彫刻 (鞍馬山・大杉権現社)

木を使った芸術品。

これは、鞍馬寺から貴船神社に抜ける道にある杉の根っこの道です。

杉が時間をかけて根を張り、雨風、そして人々の足で作り出された彫刻です。

大杉の中で瞑想していたら、天女が現れました。

これもまた自然が刻んだ芸術です。

(2013年10月19日撮影)

これは、鞍馬寺から貴船神社に抜ける道にある杉の根っこの道です。

杉が時間をかけて根を張り、雨風、そして人々の足で作り出された彫刻です。

大杉の中で瞑想していたら、天女が現れました。

これもまた自然が刻んだ芸術です。

(2013年10月19日撮影)

2013年10月21日

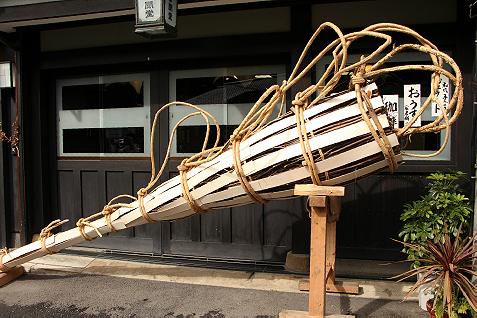

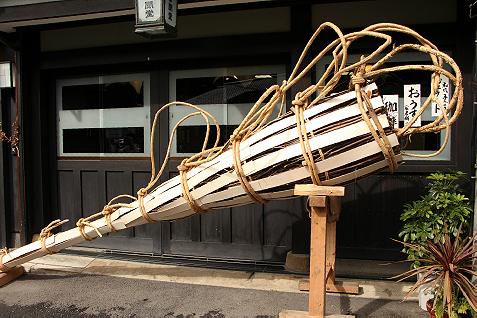

もうすぐ「サイレイヤ、サイリョウ」 (鞍馬・由岐神社)

立派な松明が準備されました。

この10月22日の夜に行われる「鞍馬の火祭」

お店のウインドウにも可愛い松明が飾られています。

山門下の石段も準備ができていました。

もうすぐ街に掛け声が聞こえます。

「サイレイヤ、サイリョウ!」

(2013年10月19日撮影)

この10月22日の夜に行われる「鞍馬の火祭」

お店のウインドウにも可愛い松明が飾られています。

山門下の石段も準備ができていました。

もうすぐ街に掛け声が聞こえます。

「サイレイヤ、サイリョウ!」

(2013年10月19日撮影)

2013年10月20日

威風堂々の拝殿 (鞍馬・由岐神社)

清水の舞台を思わせるような拝殿。

鞍馬の由岐神社の鳥居の向こうに、その拝殿が威風堂々とそびえます。

この拝殿のトンネルを抜けると本殿です。

本殿への石段から振り向くと、大杉の下に拝殿が見渡せました。

(2013年10月19日撮影)

鞍馬の由岐神社の鳥居の向こうに、その拝殿が威風堂々とそびえます。

この拝殿のトンネルを抜けると本殿です。

本殿への石段から振り向くと、大杉の下に拝殿が見渡せました。

(2013年10月19日撮影)

2013年10月19日

神秘的な大杉 (鞍馬・由岐神社)

拝殿の向こうに、大きな杉が見えます。

鞍馬の由岐神社の「大杉さん」

一心に願えば願い事は叶うといわれています。

あまり手を加えられていない拝殿は、鞍馬山の神秘さを感じさせてくれます。

10月22日に行われる、「鞍馬の火祭」の舞台になります。

「サイレイ、サイリョウ」

(2013年10月6日撮影)

鞍馬の由岐神社の「大杉さん」

一心に願えば願い事は叶うといわれています。

あまり手を加えられていない拝殿は、鞍馬山の神秘さを感じさせてくれます。

10月22日に行われる、「鞍馬の火祭」の舞台になります。

「サイレイ、サイリョウ」

(2013年10月6日撮影)

2013年10月18日

風流な燈籠 (粟田神社)

白い傘のような燈籠。

これは、粟田神社大祭の夜渡り神事の時に使われた燈籠です。

夜渡り神事は、体育の日の前夜に行われたのですが、当日は、ねぶたのような大きな風流灯籠も見られるそうです。

それにしてもこの綿のような飾り、なかなか風流です。

(2013年10月14日撮影)

これは、粟田神社大祭の夜渡り神事の時に使われた燈籠です。

夜渡り神事は、体育の日の前夜に行われたのですが、当日は、ねぶたのような大きな風流灯籠も見られるそうです。

それにしてもこの綿のような飾り、なかなか風流です。

(2013年10月14日撮影)

2013年10月17日

神輿を待つ神輿 (粟田神社)

粟田神社の社殿まで続く石段。

粟田神社は、京都の七口の一つで東の出入口である粟田口にあるため、昔から、東山道・東海道を行き来する人々がお参りされる旅立守護・旅行安全の神として知られるようになりました。

長い石段を登り終えると、眼下には平安神宮の朱色の大鳥居。

この日は神幸祭。

大きなお神輿の帰りを待つ、小さな可愛いお神輿です。

(2013年10月14日撮影)

粟田神社は、京都の七口の一つで東の出入口である粟田口にあるため、昔から、東山道・東海道を行き来する人々がお参りされる旅立守護・旅行安全の神として知られるようになりました。

長い石段を登り終えると、眼下には平安神宮の朱色の大鳥居。

この日は神幸祭。

大きなお神輿の帰りを待つ、小さな可愛いお神輿です。

(2013年10月14日撮影)

2013年10月16日

剣の鉾がゆく (粟田神社)

天高く伸びた剣先の鈴が鳴り響きます。

これは、粟田神社大祭の剣鉾巡行です。

祭礼の神輿渡御(みこしとぎょ)の先導を務める剣鉾。

剣の先を前後上下に揺らすことで、鈴を鳴らし、悪霊を鎮めてくれるのです。

かなり高度の居る技術。

重い剣鉾のため、何度も差し手が交代します。

悪霊を鎮めたあとをお神輿が繰り出しました。

(2013年10月14日撮影)

これは、粟田神社大祭の剣鉾巡行です。

祭礼の神輿渡御(みこしとぎょ)の先導を務める剣鉾。

剣の先を前後上下に揺らすことで、鈴を鳴らし、悪霊を鎮めてくれるのです。

かなり高度の居る技術。

重い剣鉾のため、何度も差し手が交代します。

悪霊を鎮めたあとをお神輿が繰り出しました。

(2013年10月14日撮影)

Posted by Norichan at

06:20

│Comments(0)

2013年10月15日

コンチキチンの響き (浜大津・大津祭巡行)

華麗な山が勢ぞろい。

まだまだ町屋の残る町内をからくりを披露しながら通ります。

昔は、このからくりはロボットを見るような感覚だったのでしょう。

コンチキチンの鉦。

一日中、浜大津の街中には、祭ばやしが鳴り響いていました。

(2013年10月13日撮影)

まだまだ町屋の残る町内をからくりを披露しながら通ります。

昔は、このからくりはロボットを見るような感覚だったのでしょう。

コンチキチンの鉦。

一日中、浜大津の街中には、祭ばやしが鳴り響いていました。

(2013年10月13日撮影)

2013年10月14日

提灯のあかり (浜大津・大津祭宵宮)

夜風が涼しくなる頃に、祭ばやしが聞こえてきます。

江戸時代から続く大津祭りの宵宮。

提灯の灯りが町屋を照らします。

お月さまも顔を出しました。

ひっそりと飾られた町屋の灯りに、町衆の心の温かさを感じました。

(2013年10月12日撮影)

江戸時代から続く大津祭りの宵宮。

提灯の灯りが町屋を照らします。

お月さまも顔を出しました。

ひっそりと飾られた町屋の灯りに、町衆の心の温かさを感じました。

(2013年10月12日撮影)

2013年10月13日

健康への微笑み (ピンクリボン京都・霊山観音)

東山霊山観音が見つめる中で、準備体操が始りました。

乳がんの早期発見を願うピンクリボン運動のイベント。

霊山観音の微笑みは健康への願いでしょうか。

ゆるキャラたちもごいっしょです。

ゆるキャラの見送りをうけて、京都の街へ出発していきました。

ちょっと暑めの秋の青空の中へ。

(2013年10月12日撮影)

乳がんの早期発見を願うピンクリボン運動のイベント。

霊山観音の微笑みは健康への願いでしょうか。

ゆるキャラたちもごいっしょです。

ゆるキャラの見送りをうけて、京都の街へ出発していきました。

ちょっと暑めの秋の青空の中へ。

(2013年10月12日撮影)

2013年10月09日

朱色の印象 (鞍馬寺)

何十年振りかで訪れた鞍馬寺は朱色の印象でした。

朱塗りの橋をはさんで建つふたつのお堂は、鞍馬の自然の中に溶け込んでいます。

本殿金堂前に広がる山々からのいっぱいのパワーを吸い込みました。

(2013年10月6日撮影)

朱塗りの橋をはさんで建つふたつのお堂は、鞍馬の自然の中に溶け込んでいます。

本殿金堂前に広がる山々からのいっぱいのパワーを吸い込みました。

(2013年10月6日撮影)

2013年10月07日

秋を感じて (大原)

穏やかな大原の里。

美味しい大根を育てるために、まびかれた大根が積まれます。

きょうは、まびかれた大根の葉っぱを買って帰って美味しくいただきました。

そして、残された大根は、この冬の美味しいおでんになって食卓にのるのです。

里の駅大原には、栗やアケビが並んでいました。

穏やかな秋晴れの大原の里です。

(2013年10月6日撮影)

美味しい大根を育てるために、まびかれた大根が積まれます。

きょうは、まびかれた大根の葉っぱを買って帰って美味しくいただきました。

そして、残された大根は、この冬の美味しいおでんになって食卓にのるのです。

里の駅大原には、栗やアケビが並んでいました。

穏やかな秋晴れの大原の里です。

(2013年10月6日撮影)