2011年12月31日

良いお年を! (錦市場)

お正月には、「祝鯛」

新しい年を、様々な希望を胸に「祝いたい」ものです。

ここは、京都の台所の「錦市場」

年末は、おせち料理の食材を求める人でごった返していました。

もちつき屋さんでは、杵と臼でついたお餅が飛ぶように売れていました。

きょうは、いろんな食材を買いました。

路地では、正月飾りも売られていました。

この数年は、家の軒先にも飾らなくなってしまいました。

昔は、車にもつけていたのに・・・

来年こそは、不景気を脱出したいところですが・・・

今年もこのブログにアクセスいただきまして、誠にありがとうございました。

来年も、四季折々の京都の風景を中心に、アップしていきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。

良いお年をお迎え下さい!

新しい年を、様々な希望を胸に「祝いたい」ものです。

ここは、京都の台所の「錦市場」

年末は、おせち料理の食材を求める人でごった返していました。

もちつき屋さんでは、杵と臼でついたお餅が飛ぶように売れていました。

きょうは、いろんな食材を買いました。

路地では、正月飾りも売られていました。

この数年は、家の軒先にも飾らなくなってしまいました。

昔は、車にもつけていたのに・・・

来年こそは、不景気を脱出したいところですが・・・

今年もこのブログにアクセスいただきまして、誠にありがとうございました。

来年も、四季折々の京都の風景を中心に、アップしていきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。

良いお年をお迎え下さい!

2011年12月29日

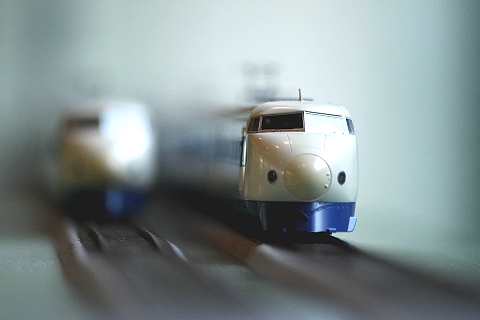

0系快走! (下京区)

久しぶりに、0系新幹線を撮影しました。

でも、この0系は、鉄道模型です。

ここは、JR西大路駅の近くにある「ボークス」本社のショールームです。

ジオラマは、まだまだこれから制作されるようです。

これは、何だか糸魚川駅の赤レンガ車庫を思い起こさせます。

1階は鉄道が中心で、2階には車や戦艦、そして可愛いフィギュアがいっぱいです。

結構楽しめます。

また、昼休みにでも出かけてみることにします♪

でも、この0系は、鉄道模型です。

ここは、JR西大路駅の近くにある「ボークス」本社のショールームです。

ジオラマは、まだまだこれから制作されるようです。

これは、何だか糸魚川駅の赤レンガ車庫を思い起こさせます。

1階は鉄道が中心で、2階には車や戦艦、そして可愛いフィギュアがいっぱいです。

結構楽しめます。

また、昼休みにでも出かけてみることにします♪

2011年12月25日

2011年12月24日

川の流れのように (四万十川)

最後の清流「四万十川」

今年、一番訪ねたかった場所です。

明治の頃から四万十川流域の人々の生活の中で生きてきた舟母(せんば)

この帆掛け舟が、四万十川を支えてきたのです。

朝の清々しい風を、白い帆がいっぱい受けます。

船頭さんの笑顔が眩しく光ります。

案内の方も、しばし、故郷の四万十川に見入っていました。

何十年も見続けた四万十川でしょう。

それは、まさしく母なる川です。

川で、天然のうなぎの漁をされている方に、朝の挨拶です。

きょうもけっこう収穫があったようです。

さぞかし美味しいうなぎでしょうね。

私の貸切になった舟で、案内の方が舟歌を歌ってくださいました。

向こうに見えるのは、水流が多くなったら沈んでしまう沈下橋。

光る四万十川。

四万十川は、この日もゆったりと流れていました。

私の人生も、この川のように、「ゆったり」と「自然体」で・・・

そう、まさに、川の流れのように・・・

今年、一番訪ねたかった場所です。

明治の頃から四万十川流域の人々の生活の中で生きてきた舟母(せんば)

この帆掛け舟が、四万十川を支えてきたのです。

朝の清々しい風を、白い帆がいっぱい受けます。

船頭さんの笑顔が眩しく光ります。

案内の方も、しばし、故郷の四万十川に見入っていました。

何十年も見続けた四万十川でしょう。

それは、まさしく母なる川です。

川で、天然のうなぎの漁をされている方に、朝の挨拶です。

きょうもけっこう収穫があったようです。

さぞかし美味しいうなぎでしょうね。

私の貸切になった舟で、案内の方が舟歌を歌ってくださいました。

向こうに見えるのは、水流が多くなったら沈んでしまう沈下橋。

光る四万十川。

四万十川は、この日もゆったりと流れていました。

私の人生も、この川のように、「ゆったり」と「自然体」で・・・

そう、まさに、川の流れのように・・・

2011年12月23日

夕日の中をはりまや橋へ (土佐電気鉄道)

桂浜でかつおのタタキを食べて、御免の駅から高知市内へ戻る途中、ちょうど夕日が車窓を照らしました。

「御免」

ごめん駅があったら、ありがとう駅も・・・

ということで、やなせたかしさんは、土佐くろしお鉄道の「後免町」駅をありがとう駅と呼びました。

はりまや橋で乗り換え。

JR高知駅に着いたときは、もうとっぷり日が暮れていました。

「御免」

ごめん駅があったら、ありがとう駅も・・・

ということで、やなせたかしさんは、土佐くろしお鉄道の「後免町」駅をありがとう駅と呼びました。

はりまや橋で乗り換え。

JR高知駅に着いたときは、もうとっぷり日が暮れていました。

2011年12月22日

香ばしい藁焼きタタキはうまいぜよ (高知)

高知に来たら、やはり「かつおのタタキ」を食べたくなります。

桂浜の近くの「土佐タタキ道場」で、本物の藁焼きタタキを食べました。

やはり、ちゃんと藁であぶったかつおは美味しかったです!

こんなタタキを食べたら、スーパーのタタキが食べられないな。

家でも、藁で焼いてみようか・・・

桂浜の近くの「土佐タタキ道場」で、本物の藁焼きタタキを食べました。

やはり、ちゃんと藁であぶったかつおは美味しかったです!

こんなタタキを食べたら、スーパーのタタキが食べられないな。

家でも、藁で焼いてみようか・・・

2011年12月21日

かずらの橋 (徳島県三好市西祖谷山村)

徳島県三好市西祖谷山村にある「かずら橋」

かずらなどの葛類を使って架けられた原始的な吊り橋。

みんな、恐る恐る、でも楽しそうに渡っていました。

観光地化してしまって、橋の老朽化が早く、3年に一度架け替えが行われれるそうです。

そのための準備でしょうか、細いかずらを撚り合わせたものがいっぱい次の出番を待っていました。

かなりの秘境だと思ったていたのですが、完全に観光地化されていて、ちょっと興ざめ。

でも、現在人にとって、自然と一体になれるということは、とても大切なことだと思います。

できたら、電気自動車で来て欲しいかな・・・

かずらなどの葛類を使って架けられた原始的な吊り橋。

みんな、恐る恐る、でも楽しそうに渡っていました。

観光地化してしまって、橋の老朽化が早く、3年に一度架け替えが行われれるそうです。

そのための準備でしょうか、細いかずらを撚り合わせたものがいっぱい次の出番を待っていました。

かなりの秘境だと思ったていたのですが、完全に観光地化されていて、ちょっと興ざめ。

でも、現在人にとって、自然と一体になれるということは、とても大切なことだと思います。

できたら、電気自動車で来て欲しいかな・・・

2011年12月20日

光の演出 (嵐山・花灯路)

嵐山が、いろんな光で演出されています。

傘がこんなにきれいなインテリアになるとは!

おみやげのお財布のディスプレーも今宵は主役。

渡月橋もまるで木造りの昔の面影に変身です。

紅葉のあとの嵐山が幽玄な雰囲気を演出していました。

傘がこんなにきれいなインテリアになるとは!

おみやげのお財布のディスプレーも今宵は主役。

渡月橋もまるで木造りの昔の面影に変身です。

紅葉のあとの嵐山が幽玄な雰囲気を演出していました。

2011年12月18日

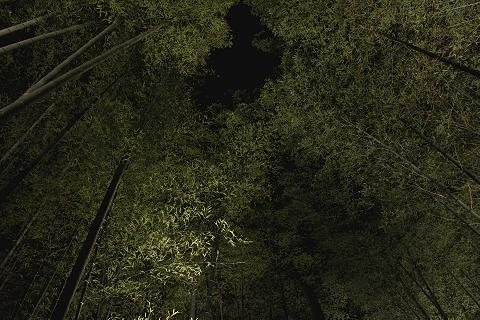

竹のルミナリエ (嵐山)

嵐山で開催されている嵐山花灯路。

まるで、竹のルミナリエです。

天空に向かっても、希望のルミナリエが続いてるようです。

竹のシンプルさには、光と影が似合います。

ちょっと寒々しい感じですが、これもまた趣きなり。

まるで、竹のルミナリエです。

天空に向かっても、希望のルミナリエが続いてるようです。

竹のシンプルさには、光と影が似合います。

ちょっと寒々しい感じですが、これもまた趣きなり。

2011年12月17日

光る海 (瀬戸大橋線)

瀬戸内海は光る海。

11月に四国へ出かけました。

瀬戸大橋線を渡る車窓には、雄大な瀬戸内海の海が見渡せます。

そんな光る海を見ながら、電車で瀬戸内海を渡るなんて、素敵です。

あっという間に、四国上陸です。

11月に四国へ出かけました。

瀬戸大橋線を渡る車窓には、雄大な瀬戸内海の海が見渡せます。

そんな光る海を見ながら、電車で瀬戸内海を渡るなんて、素敵です。

あっという間に、四国上陸です。

2011年12月15日

行く秋に囲まれて (滋賀・びわこ文化公園)

昼下がり。

紅葉に囲まれて、絵筆を走らせています。

落ち葉の中にたたずんで、行く秋を惜しむかのよう。

絵を描く彼も、完全に紅葉の中に溶け込んでいました。

ここは、びわこ文化公園。

午後のひと時だけ流れる”清流”です。

それでも、不思議と気持ちが和むのは、この空気のせいでしょうか。

ゆったりし過ぎで、MRI検査の時間に遅れてしまいました。

紅葉に囲まれて、絵筆を走らせています。

落ち葉の中にたたずんで、行く秋を惜しむかのよう。

絵を描く彼も、完全に紅葉の中に溶け込んでいました。

ここは、びわこ文化公園。

午後のひと時だけ流れる”清流”です。

それでも、不思議と気持ちが和むのは、この空気のせいでしょうか。

ゆったりし過ぎで、MRI検査の時間に遅れてしまいました。

2011年12月14日

源氏物語の世界 (宇治・朝霧橋)

源氏物語宇治十帖の中で、浮舟(モニュメントの向かって右側の女性)は薫に連れられて宇治に移りますが、匂宮(モニュメントの向かって左側の男性)は浮舟の居場所を探り出し宇治を訪れます。そして、二人はともに小舟で橘の小島へ渡ったのでした。

この朝霧橋を渡ると、その橘の小島です。

いまも、宇治川には、素敵なカップルが源氏物語を受け継いでいるかのようです。

ちょっと霞んだ、宇治川遠景です。

この朝霧橋を渡ると、その橘の小島です。

いまも、宇治川には、素敵なカップルが源氏物語を受け継いでいるかのようです。

ちょっと霞んだ、宇治川遠景です。

Posted by Norichan at

07:00

│Comments(0)

2011年12月13日

すだれ越しのもみじ (宇治上神社)

すだれ越しに、紅葉が広がります。

世界遺産のひとつの宇治上神社の拝殿。

拝殿からの紅葉は、平安の世から続く秋の趣きなのでしょう。

茅葺きの拝殿の向こう側に本殿覆屋があり、その中に本殿が3つ並んでいます。

宇治上神社の質素な山門。

それだけに、時代の重みを感じさせてくれる世界遺産にふさわしい神社だと思います。

世界遺産のひとつの宇治上神社の拝殿。

拝殿からの紅葉は、平安の世から続く秋の趣きなのでしょう。

茅葺きの拝殿の向こう側に本殿覆屋があり、その中に本殿が3つ並んでいます。

宇治上神社の質素な山門。

それだけに、時代の重みを感じさせてくれる世界遺産にふさわしい神社だと思います。

2011年12月12日

鳳凰が見るもみじ (平等院)

鳳凰堂がもみじに染まります。

鳳凰堂の上で翼を広げる鳳凰からは、素敵な紅葉が見えるのでしょう。

宇治の平等院鳳凰堂は、極楽浄土の世界を表わしています。

極楽の世界。

この鐘楼からの鐘の音は、安堵の世界に誘ってくれるようです。

鳳凰堂の上で翼を広げる鳳凰からは、素敵な紅葉が見えるのでしょう。

宇治の平等院鳳凰堂は、極楽浄土の世界を表わしています。

極楽の世界。

この鐘楼からの鐘の音は、安堵の世界に誘ってくれるようです。

2011年12月11日

蔦もみじ (蹴上発電所)

レンガ造りの建物に絡まる蔦が色づいています。

ここは、南禅寺に近い蹴上の第二発電所建屋です。

現在の建屋は、この奥にあって、現在も琵琶湖疎水からの水で発電しています。

イチョウも黄色く色づいています。

向こうに見えるのが東山。

南禅寺の方向です。

絶景かな!

ここは、南禅寺に近い蹴上の第二発電所建屋です。

現在の建屋は、この奥にあって、現在も琵琶湖疎水からの水で発電しています。

イチョウも黄色く色づいています。

向こうに見えるのが東山。

南禅寺の方向です。

絶景かな!

2011年12月10日

雨に濡れて (正伝寺)

雨に濡れた石垣に、もみじが散っています。

石垣ももみじも鮮やかに艶やかです。

ここは洛北の正伝寺です。

いろんな色が、水彩画のようです。

鐘楼のもみじは、まだまだ楽しめます。

雨に濡れた静かな参道の、古都の秋の終わりを感じました。

石垣ももみじも鮮やかに艶やかです。

ここは洛北の正伝寺です。

いろんな色が、水彩画のようです。

鐘楼のもみじは、まだまだ楽しめます。

雨に濡れた静かな参道の、古都の秋の終わりを感じました。

2011年12月09日

2011年12月08日

吉野太夫の丸窓 (常照寺)

都の六条三筋町の廓に、諸芸に秀でた名奴がいました。

その名は、吉野太夫。

この茶室の窓は、吉野窓と呼ばれています。

この窓は、円ではありません。

下の部分が欠けています。

人間には完全というものはない、どこかが欠けているもの・・・

そんな考えが吉野太夫にあったのだそうです。

満月も、直ぐに欠けて行きます。

そんな吉野太夫が寄進したのが、この山門です。

彼女は、38歳の若さで病死します。

そして、この地に眠っています。

そばには、艶やかなもみじが、赤く染まっていました。

その名は、吉野太夫。

この茶室の窓は、吉野窓と呼ばれています。

この窓は、円ではありません。

下の部分が欠けています。

人間には完全というものはない、どこかが欠けているもの・・・

そんな考えが吉野太夫にあったのだそうです。

満月も、直ぐに欠けて行きます。

そんな吉野太夫が寄進したのが、この山門です。

彼女は、38歳の若さで病死します。

そして、この地に眠っています。

そばには、艶やかなもみじが、赤く染まっていました。

2011年12月04日

もみじのじゅうたん (常照寺)

昨晩の雨と風で、もみじは散紅葉に。

そのもみじは、赤いじゅうたんになりました。

ここは、洛北にある常照寺。

このお寺の山門は、あの有名なおいらん吉野太夫の寄進によって造られたので、吉野門とも呼ばれています。

行く秋を惜しむかのように、もみじが風に舞っていました。

そのもみじは、赤いじゅうたんになりました。

ここは、洛北にある常照寺。

このお寺の山門は、あの有名なおいらん吉野太夫の寄進によって造られたので、吉野門とも呼ばれています。

行く秋を惜しむかのように、もみじが風に舞っていました。

2011年12月03日

時代をつなぐ (瓢亭)

京都の懐石料理の老舗の「瓢亭」

お客様を迎える用意は、今も昔も変わらないようです。

軒樋(のきとい)は、今も竹が使われています。

これは郵便受け。

さすがに、江戸時代にはなかったものですが、瓢箪のマークが可愛いです。

そんな秋は、今も昔も確実に訪れて、冬を運んできます。

お客様を迎える用意は、今も昔も変わらないようです。

軒樋(のきとい)は、今も竹が使われています。

これは郵便受け。

さすがに、江戸時代にはなかったものですが、瓢箪のマークが可愛いです。

そんな秋は、今も昔も確実に訪れて、冬を運んできます。