2010年11月30日

人生をつなぐ橋 (渉成園・回棹廊)

庭園を回遊するというのは、人生を回遊するが如くです。

見事に色づいた楓とススキの向こうで、回棹廊(かいとうろう)は人生をつないでいます。

渉成園の中の池泉回遊式庭園の真ん中に位置する北大島と楓の美しい丹楓渓をつなぐ回棹廊

檜皮葺の屋根をもつこの橋は、東福寺の通天橋を彷彿させます。

見事に色づいた楓とススキの向こうで、回棹廊(かいとうろう)は人生をつないでいます。

渉成園の中の池泉回遊式庭園の真ん中に位置する北大島と楓の美しい丹楓渓をつなぐ回棹廊

檜皮葺の屋根をもつこの橋は、東福寺の通天橋を彷彿させます。

2010年11月29日

JR京都駅前の静けさ (渉成園)

JR京都駅から東へ徒歩5分ほどのところに、東本願寺の飛地別邸である「渉成園」があります。

何という静けさ。

何という美しい紅葉。

詩仙堂を建立した石川丈山が作庭したと伝えられる池泉回遊式庭園。

京都駅の目と鼻の先にある四季折々の花が咲く庭園は素晴らしいです。

昨年とは違って、今年の紅葉は格別です。

しばしの安らぎをもらって仕事に出かけました。

<昨年の今頃>

2009年11月15日

四季折々のうつろい (渉成園)

何という静けさ。

何という美しい紅葉。

詩仙堂を建立した石川丈山が作庭したと伝えられる池泉回遊式庭園。

京都駅の目と鼻の先にある四季折々の花が咲く庭園は素晴らしいです。

昨年とは違って、今年の紅葉は格別です。

しばしの安らぎをもらって仕事に出かけました。

<昨年の今頃>

2009年11月15日

四季折々のうつろい (渉成園)

2010年11月28日

艶やかな極楽浄土 (毘沙門堂)

紅葉の頃の毘沙門堂は、空気が艶やかに感じます。

新緑の頃は、空気が清々しいです。

毘沙門堂の極楽浄土への入口も華やかです。

澄んだ空気と軟らかい日差し。

お庭の中も燃えるような紅葉です。

暖かい日差しでも、山科市街からは結構登ってくるので、ちょっと寒い毘沙門堂。

眼下に、山科の町並みが映っていました。

2009年05月30日

緑の光を浴びて「夢」が踊る (山科・毘沙門堂)

2010年06月27日

極楽浄土の世界へ (毘沙門堂)

新緑の頃は、空気が清々しいです。

毘沙門堂の極楽浄土への入口も華やかです。

澄んだ空気と軟らかい日差し。

お庭の中も燃えるような紅葉です。

暖かい日差しでも、山科市街からは結構登ってくるので、ちょっと寒い毘沙門堂。

眼下に、山科の町並みが映っていました。

2009年05月30日

緑の光を浴びて「夢」が踊る (山科・毘沙門堂)

2010年06月27日

極楽浄土の世界へ (毘沙門堂)

2010年11月27日

あかあおきいろ (永観堂)

永観堂の多宝塔にまわりは、あかあおきいろに彩られます。

放生池のまわりも、水面も、あかあおきいろです。

すだれの向こうは、あかあおきいろ。

阿弥陀堂の鮮やかな極彩色も、あかあおきいろに輝いていました。

放生池のまわりも、水面も、あかあおきいろです。

すだれの向こうは、あかあおきいろ。

阿弥陀堂の鮮やかな極彩色も、あかあおきいろに輝いていました。

2010年11月26日

2010年11月25日

もみじに包まれて (永観堂)

永観堂のこの時期は、もみじ一色になります。

まさにもみじの寺。

らせん状の階段に、もみじがからみます。

阿弥陀堂への廊下は、床紅葉のようです。

太陽に照らされて、永観堂のもみじは、より紅さを増します。

まさにもみじの寺。

らせん状の階段に、もみじがからみます。

阿弥陀堂への廊下は、床紅葉のようです。

太陽に照らされて、永観堂のもみじは、より紅さを増します。

2010年11月24日

2010年11月23日

2010年11月22日

東山を借景にして (無鄰菴)

無鄰菴は、明治27年(1894)から明治29年(1896)にかけて明治・大正の元老である山県有朋(やまがた ありとも)が京都に造営した別荘です。

東山を借景にした広々とした庭園が広がります。

この池には、琵琶湖疎水の水が常に流れ込んでいます。

簡素な木造2階建の母屋は、紅葉の中で華やかな雰囲気でした。

東山を借景にした広々とした庭園が広がります。

この池には、琵琶湖疎水の水が常に流れ込んでいます。

簡素な木造2階建の母屋は、紅葉の中で華やかな雰囲気でした。

2010年11月21日

落葉の回廊 (岡崎公園)

岡崎公園の京都市美術館の裏に、落葉の回廊を見つけました。

ちょっとした並木が、堂々と並びます。

木々の葉っぱは、落葉へと変わります。

高校生たちが、落葉の回廊で青春していました。

ちょっとした並木が、堂々と並びます。

木々の葉っぱは、落葉へと変わります。

高校生たちが、落葉の回廊で青春していました。

2010年11月20日

燃えるような紅葉 (古知谷・阿弥陀寺)

まるで燃え盛ったもみじが、山門に襲いかかるようです。

大原三千院から旧道を途中峠のほうへ行くと、古知谷の阿弥陀寺があります。

山門は、下層を白漆喰塗り込めとした中国風の楼門。

燃えるような紅葉とは、こんな感じがします。

阿弥陀寺の入口には、見事なかえでの木が、燃え上がっていました。

大原三千院から旧道を途中峠のほうへ行くと、古知谷の阿弥陀寺があります。

山門は、下層を白漆喰塗り込めとした中国風の楼門。

燃えるような紅葉とは、こんな感じがします。

阿弥陀寺の入口には、見事なかえでの木が、燃え上がっていました。

2010年11月19日

彩られた光 (常照皇寺)

常照皇寺の方丈に、紅葉に彩られた光が差し込んでいます。

方丈と怡雲庵を結ぶ回廊は、様々な色で彩られます。

この華やかさは、筆舌に尽くしがたいです。

勅使門からは、暖かさに彩られた光が差し込んでいました。

方丈と怡雲庵を結ぶ回廊は、様々な色で彩られます。

この華やかさは、筆舌に尽くしがたいです。

勅使門からは、暖かさに彩られた光が差し込んでいました。

2010年11月18日

彩りの参道 (常照皇寺)

京北町にある常照皇寺。

山門は、もう彩りに溢れていました。

はるか向こうに見える勅額門からも紅葉の彩りが見えます。

勅額門までは、まるで彩りのトンネルです。

緑のかえでが、一服の清涼感を感じさせてくれます。

勅額門を抜けると、碧潭池の周りの空気も色づいていました。

勅使門の向こうも、紅葉真っ盛りです。

<雪の頃>

http://photonorichan.kyo2.jp/e799250.html

<桜の頃>

http://photonorichan.kyo2.jp/e1648468.html

http://photonorichan.kyo2.jp/e1648468.html

山門は、もう彩りに溢れていました。

はるか向こうに見える勅額門からも紅葉の彩りが見えます。

勅額門までは、まるで彩りのトンネルです。

緑のかえでが、一服の清涼感を感じさせてくれます。

勅額門を抜けると、碧潭池の周りの空気も色づいていました。

勅使門の向こうも、紅葉真っ盛りです。

<雪の頃>

http://photonorichan.kyo2.jp/e799250.html

<桜の頃>

http://photonorichan.kyo2.jp/e1648468.html

http://photonorichan.kyo2.jp/e1648468.html

2010年11月17日

茅の葺き替え (南丹市美山町)

美山で、茅の葺き替え作業をしていました。

このような茅を使って、屋根を葺いていきます。

トラックには、いっぱいの乾燥された茅が積んでありました。

新しい屋根で冬が迎えられるんですね。

このような茅を使って、屋根を葺いていきます。

トラックには、いっぱいの乾燥された茅が積んでありました。

新しい屋根で冬が迎えられるんですね。

2010年11月16日

2010年11月15日

懐かしい日本の原風景 (美山町)

茅葺きの家が立ち並ぶ南丹市美山町北も紅葉です。

ここには、懐かしい日本の原風景を見ることができます。

「きょうも一日、家族が無事過ごせますように・・・」

そんな祈りを聞きとめてくださる優しいお地蔵さんです。

秋本番の美山の里。

そこには、普段の毎日の生活がありました。

もう冬の足音は、そこまできています。

ここには、懐かしい日本の原風景を見ることができます。

「きょうも一日、家族が無事過ごせますように・・・」

そんな祈りを聞きとめてくださる優しいお地蔵さんです。

秋本番の美山の里。

そこには、普段の毎日の生活がありました。

もう冬の足音は、そこまできています。

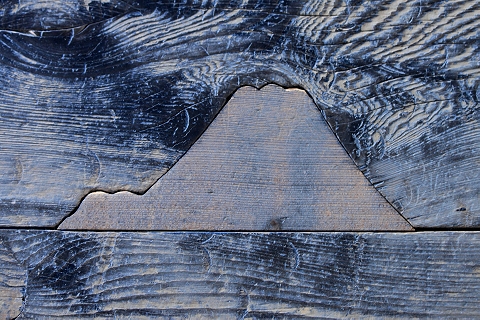

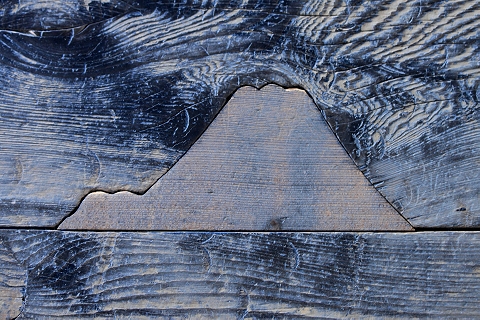

2010年11月14日

廊下の展覧会 (西本願寺)

西本願寺の阿弥陀堂の廊下には、修理の後があります。

それは、まるで埋め込み細工の芸術です。

これは、まさしく雲のたなびく富士山。

そのキャンバスは、この廊下です。

埋め込まれた柄は、野菜から風景まで。

では、いっきょ公開です!

おいしそうなナス。

唐辛子でしょうか。

きれいな桃。

これは、傘かコマなのか。

杯で一杯?

花柄ですね。

まさか、犬の餌の骨ではあるまいし・・・

世界が平和でありますようにと願って、ハートでしょうか。

まだまだたくさんの柄があります。

みなさんも、ぜひこの廊下のキャンパスで、いろんな絵探しを楽しんでみてください。

それは、まるで埋め込み細工の芸術です。

これは、まさしく雲のたなびく富士山。

そのキャンバスは、この廊下です。

埋め込まれた柄は、野菜から風景まで。

では、いっきょ公開です!

おいしそうなナス。

唐辛子でしょうか。

きれいな桃。

これは、傘かコマなのか。

杯で一杯?

花柄ですね。

まさか、犬の餌の骨ではあるまいし・・・

世界が平和でありますようにと願って、ハートでしょうか。

まだまだたくさんの柄があります。

みなさんも、ぜひこの廊下のキャンパスで、いろんな絵探しを楽しんでみてください。

2010年11月13日

光る廊下 (西本願寺)

西本願寺の御影堂の廊下は、いつもピカピカに輝いています。

その廊下には、柱の影さえ映ります。

青い空も映ります。

どれだけの多くの信者の方が、歩いたのでしょうか。

それが、この廊下の年輪になります。

その廊下には、柱の影さえ映ります。

青い空も映ります。

どれだけの多くの信者の方が、歩いたのでしょうか。

それが、この廊下の年輪になります。

2010年11月12日

雅な美しき楼閣 (西本願寺・飛雲閣)

秋の特別拝観中の西本願寺にある飛雲閣へ。

聚楽第(じゆらくだい)の遺構の一つで、江戸初期に移築されたといわれています。

庭園内の撮影も禁止なので、庭園内は、このページを参照下さい。http://www.hongwanji.or.jp/about/kenzo/04.html

http://www.mario-k.net/kyoto/shaji/33.html

西本願寺の境内からは、ニ層目の歌仙の間の一部を見ることができます。

雅な美しき楼閣そのものです。

金閣寺よりも雅かもしれません。

金閣、銀閣とともに京都三名閣の一つですから。

飛雲閣の三層目が天にそびえて見えます。

昔は、京都の町並みを見渡せ、最高の眺望を楽しめたそうです。

聚楽第(じゆらくだい)の遺構の一つで、江戸初期に移築されたといわれています。

庭園内の撮影も禁止なので、庭園内は、このページを参照下さい。http://www.hongwanji.or.jp/about/kenzo/04.html

http://www.mario-k.net/kyoto/shaji/33.html

西本願寺の境内からは、ニ層目の歌仙の間の一部を見ることができます。

雅な美しき楼閣そのものです。

金閣寺よりも雅かもしれません。

金閣、銀閣とともに京都三名閣の一つですから。

飛雲閣の三層目が天にそびえて見えます。

昔は、京都の町並みを見渡せ、最高の眺望を楽しめたそうです。