2011年04月27日

色とりどりの花椿 (平岡八幡宮)

色とりどりの椿の花が、赤い毛氈の上で咲いています。

ここは、平岡天満宮。

山城国最古の八幡宮で、この本殿の天井には44枚の極彩色の花絵が描かれます。

ここは、椿の花でも有名です。

特に、有名なのが、この樹齢・約150年の「白玉椿」。

故事には、「願い事をすると白玉椿が一夜で花開き、願いが成就した」という白玉椿伝説があります。

私が願いをかけると、その古木が純白の花をつけました。

椿の可憐さと鮮やかさを堪能できました。

ここは、平岡天満宮。

山城国最古の八幡宮で、この本殿の天井には44枚の極彩色の花絵が描かれます。

ここは、椿の花でも有名です。

特に、有名なのが、この樹齢・約150年の「白玉椿」。

故事には、「願い事をすると白玉椿が一夜で花開き、願いが成就した」という白玉椿伝説があります。

私が願いをかけると、その古木が純白の花をつけました。

椿の可憐さと鮮やかさを堪能できました。

2011年04月26日

2011年04月25日

2011年04月24日

堂々と咲く枝垂れ (常照皇寺)

常照皇寺の山門前で堂々と咲く枝垂桜。

村を見下ろすように咲いています。

満開前ですが、ピンクが鮮やかです。

毎年、地元の方が作った心のこもった草もちを食べるのが楽しみです。

村を見下ろすように咲いています。

満開前ですが、ピンクが鮮やかです。

毎年、地元の方が作った心のこもった草もちを食べるのが楽しみです。

2011年04月23日

光 (常照皇寺)

常照皇寺の方丈で、お祈りをしました。

人影の向こうには、九重桜が咲き誇ります。

夜の暗さは、夜明けの前触れ。

冬が去って、春の暖かい日差しが眩しく光ります。

遠くの人影の向こうには、明るい桜が必ず見えます。

人影の向こうには、九重桜が咲き誇ります。

夜の暗さは、夜明けの前触れ。

冬が去って、春の暖かい日差しが眩しく光ります。

遠くの人影の向こうには、明るい桜が必ず見えます。

2011年04月22日

九重が降る (常照皇寺)

京都の北部、旧京北町にある常照皇寺には、国の天然記念物に指定された「九重桜」があります。

京都市街よりも桜の開花は遅め。

美しく咲きました。

茅葺きの方丈に、華麗な九重の桜が雪のように降り注いでいました。

京都市街よりも桜の開花は遅め。

美しく咲きました。

茅葺きの方丈に、華麗な九重の桜が雪のように降り注いでいました。

2011年04月19日

新一年生の笑い声 (元立誠小学校)

今は使われなくなった元立誠小学校から、子供が元気良く飛び出してきました。

立誠小学校は近隣学区の小学校と統合になり、同校の施設は,現在,高倉小学校第二教育施設としていろんなイベントなどに利用されています。

この日は、統一地方選挙の投票所になっていました。

引退後も、このように地域のコミュニティとして使われることは、良いことですね。

この桜は、きっと入学式を迎えた新一年生の元気な笑い声を覚えているんでしょうね。

立誠小学校は近隣学区の小学校と統合になり、同校の施設は,現在,高倉小学校第二教育施設としていろんなイベントなどに利用されています。

この日は、統一地方選挙の投票所になっていました。

引退後も、このように地域のコミュニティとして使われることは、良いことですね。

この桜は、きっと入学式を迎えた新一年生の元気な笑い声を覚えているんでしょうね。

2011年04月18日

一番華やかな時間 (竹中稲荷神社)

どこの桜だよりにも紹介されないけれども、ゆっくり桜を楽しめる場所は、いっぱいあります。

ここは、吉田山にある竹中稲荷神社。

この時期でも、訪れる人はまばら。

でもこの時期が一番華やかな境内になります。

いろんな稲荷小社の向こうに、大文字山が見えました。

ここは、吉田山にある竹中稲荷神社。

この時期でも、訪れる人はまばら。

でもこの時期が一番華やかな境内になります。

いろんな稲荷小社の向こうに、大文字山が見えました。

2011年04月17日

美味しい空気 (吉田山登山道)

神楽岡通りから吉田山へ登る道には、昔ながらの家が建ち並んでします。

その軒下にひっそりと咲く桜。

誰かに見てもらうわけでもなく、ただ桜自身が自己主張するだけのために咲いているよう。

空気が美味しかったのは、桜の花も同じなんでしょうね。

その軒下にひっそりと咲く桜。

誰かに見てもらうわけでもなく、ただ桜自身が自己主張するだけのために咲いているよう。

空気が美味しかったのは、桜の花も同じなんでしょうね。

2011年04月16日

2011年04月14日

2011年04月13日

2011年04月12日

左近の桜 (京都御所)

これが、正真正銘の「左近の桜」です。

左近の桜は、平安京の内裏にある紫宸殿正面の階段から見て左にあった桜の樹。

この日曜日に、桜の開花にあわせて、京都御所が一般公開されました。

紫宸殿の中から、左近の桜が見えました。

春の暖かな日差しを浴びて、御所はきらびやかな輝きを放っていました。

左近の桜は、平安京の内裏にある紫宸殿正面の階段から見て左にあった桜の樹。

この日曜日に、桜の開花にあわせて、京都御所が一般公開されました。

紫宸殿の中から、左近の桜が見えました。

春の暖かな日差しを浴びて、御所はきらびやかな輝きを放っていました。

2011年04月09日

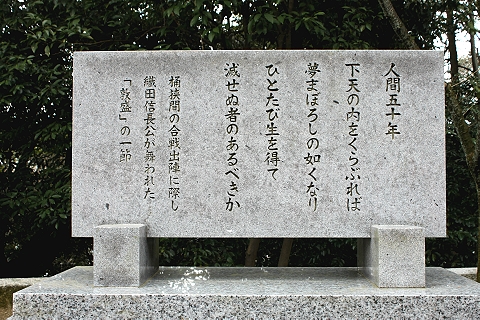

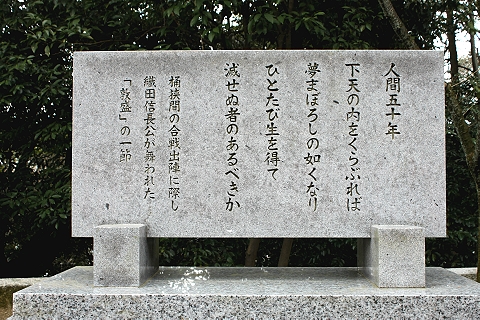

小高い岡に信長が (建勲神社)

京都市北区の船岡山の中腹にある建勲神社。

「たけいさおじんじゃ」と読みますが、一般には「けんくんじんじゃ」と呼ばれています。

この神社は、織田信長が主祭神として祀られています。

「人生五十年」

この歌は、本当に意味深い響きを感じます。

いさぎよい信長の生き方に感じいる人も多いと思います。

平安京の造都に際して、この船岡山は都の北の基点となったとされる由緒ある山。

その頂上に、お社があります。

遥か向こうには、比叡山が望めます。

「たけいさおじんじゃ」と読みますが、一般には「けんくんじんじゃ」と呼ばれています。

この神社は、織田信長が主祭神として祀られています。

「人生五十年」

この歌は、本当に意味深い響きを感じます。

いさぎよい信長の生き方に感じいる人も多いと思います。

平安京の造都に際して、この船岡山は都の北の基点となったとされる由緒ある山。

その頂上に、お社があります。

遥か向こうには、比叡山が望めます。

2011年04月07日

茅葺きのお社 (吉田神社・斎場所大元宮)

吉田山にある斎場所大元宮は、茅葺きの屋根。

それも八角形の特殊な形。

吉田神道の根元殿堂で、全国の式内神 3132座を合祀されているので、ここに参拝すれば、全国の神祇に参拝したと同様の御利益があるという。

枝垂桜は、もう咲いたでしょうか。

殿堂の屋根が、光り輝いていました。

それも八角形の特殊な形。

吉田神道の根元殿堂で、全国の式内神 3132座を合祀されているので、ここに参拝すれば、全国の神祇に参拝したと同様の御利益があるという。

枝垂桜は、もう咲いたでしょうか。

殿堂の屋根が、光り輝いていました。

2011年04月05日

日常の中の非日常 (茂庵)

眼下に見える京都の町並み。

吉田山の頂上にある「茂庵」

茂庵は元々、大正時代に創られた広大な茶苑です。

以前は八席あった茶室のうち、二席の茶室が現在も残り、木々の緑に包まれ姿を見せています。

町中に居ながらにして山中の風情を楽しむこと……すなわち日常の中に非日常の空間。

そんな別天地にいざなってくれる場所で、ゆっくりランチを楽しみました。

吉田山の頂上にある「茂庵」

茂庵は元々、大正時代に創られた広大な茶苑です。

以前は八席あった茶室のうち、二席の茶室が現在も残り、木々の緑に包まれ姿を見せています。

町中に居ながらにして山中の風情を楽しむこと……すなわち日常の中に非日常の空間。

そんな別天地にいざなってくれる場所で、ゆっくりランチを楽しみました。

2011年04月04日

醍醐の花見 (醍醐寺)

醍醐寺の枝垂桜が満開状態です。

美しくなった三宝院の唐門が金色に輝いています。

鮮やかなピンク色は、より華やかさを演出します。

溢れんばかりの桜。

仁王門の朱色が、この日は負けてしまいました。

国宝の薬師三尊像に手をあわせ、今年の醍醐の花見は、祈りの中の静かな時間でした。

美しくなった三宝院の唐門が金色に輝いています。

鮮やかなピンク色は、より華やかさを演出します。

溢れんばかりの桜。

仁王門の朱色が、この日は負けてしまいました。

国宝の薬師三尊像に手をあわせ、今年の醍醐の花見は、祈りの中の静かな時間でした。

2011年04月03日

学生魂の継承 (京都大学・吉田寮)

京都大学の吉田寮は、現存する日本最古の大学寄宿舎です。

1913年(大正2年)に竣工されたこの寮。

冬枯れのポプラ並木の奥にあるレトロな建物。

今も脈々と受け継がれる学生魂を感じさせられます。

かつては食堂として寮生の食生活を支えていた建物は、看板のみ。

月に数回は演劇の公演など各種イベントが開催されています。

隙間風の中でも、学生たちの熱気が、受け継がれているように感じました。

1913年(大正2年)に竣工されたこの寮。

冬枯れのポプラ並木の奥にあるレトロな建物。

今も脈々と受け継がれる学生魂を感じさせられます。

かつては食堂として寮生の食生活を支えていた建物は、看板のみ。

月に数回は演劇の公演など各種イベントが開催されています。

隙間風の中でも、学生たちの熱気が、受け継がれているように感じました。

2011年04月02日

大きなクスノキ (京都大学)

京都大学の時計台の前にある大きなクスノキ。

時計台は、現在百周年時計台記念館となっています。

京都大学の象徴の時計台の前のクスノキは、ずーっと歴史を見守っています。

これから先の百年も、見続けることでしょう。

歴史は続いていくのですから。

時計台は、現在百周年時計台記念館となっています。

京都大学の象徴の時計台の前のクスノキは、ずーっと歴史を見守っています。

これから先の百年も、見続けることでしょう。

歴史は続いていくのですから。

2011年04月01日

桜の季節へ (真如堂)

真如堂の三重塔の横で、枝垂桜が咲き出しています。

今年はとても寒かったので、桜の開花も遅れています。

三重塔の周りのもみじも芽吹きだしました。

きょうから4月。

新学期、新年度・・・

「新」のはじまる月です。

桜の開花といっしょに、新たなスタートを切りたいものです。

今年はとても寒かったので、桜の開花も遅れています。

三重塔の周りのもみじも芽吹きだしました。

きょうから4月。

新学期、新年度・・・

「新」のはじまる月です。

桜の開花といっしょに、新たなスタートを切りたいものです。