2010年03月31日

絵になる街 (神戸・旧居留地38番館)

神戸の街は、絵になる街です。

描きかけのキャンパスの作家はお昼休みでしょうか。

素敵な絵は、神戸の街をより素敵にしてくれます。

この建物は、旧居留地38番館。

実は、この建物は、ウィリアム・メレル・ヴォーリズの設計で、1929年にシティバンク神戸支店として建設されたものです。

素晴らしい街に、素晴らしい建物。

そして、素晴らしい絵が、より素晴らしい街にしてくれます。

描きかけのキャンパスの作家はお昼休みでしょうか。

素敵な絵は、神戸の街をより素敵にしてくれます。

この建物は、旧居留地38番館。

実は、この建物は、ウィリアム・メレル・ヴォーリズの設計で、1929年にシティバンク神戸支店として建設されたものです。

素晴らしい街に、素晴らしい建物。

そして、素晴らしい絵が、より素晴らしい街にしてくれます。

2010年03月31日

シャンパンの似合う館 (神戸・旧神戸居留地十五番館)

旧神戸居留地十五番館で結婚披露パーティーのようです。

シャンパンで乾杯。

楽しいパーティー。

明治14年頃に建てられたこの建物は、平成元年に重要文化財に指定されましたが、平成7年の大震災で全壊。

震災後、部材を回収するところからはじめた復旧工事で、震災前の姿を取り戻しました。

これからも神戸のこの地で、歴史を刻んでくれることでしょう。

シャンパンで乾杯。

楽しいパーティー。

明治14年頃に建てられたこの建物は、平成元年に重要文化財に指定されましたが、平成7年の大震災で全壊。

震災後、部材を回収するところからはじめた復旧工事で、震災前の姿を取り戻しました。

これからも神戸のこの地で、歴史を刻んでくれることでしょう。

2010年03月30日

震災の記憶 (神戸・震災メモリアルパーク、希望の灯り)

神戸に行くと、いつも立ち寄ってしまう場所。

神戸港震災メモリアルパーク。

どんどん過去のことになっていっても、大切なことは語り継がれます。

神戸市役所南側、東遊園地内にある慰霊と復興のモニュメント。

この下にある瞑想空間。

震災で亡くなられた方のお名前を刻んだ銘板が掲示されています。

希望の灯りは、きょうもメッセージを送り続けていました。

神戸港震災メモリアルパーク。

どんどん過去のことになっていっても、大切なことは語り継がれます。

神戸市役所南側、東遊園地内にある慰霊と復興のモニュメント。

この下にある瞑想空間。

震災で亡くなられた方のお名前を刻んだ銘板が掲示されています。

希望の灯りは、きょうもメッセージを送り続けていました。

2010年03月29日

美味しい街 (神戸・南京町)

南京町の入り口で、パンダがお出迎えです。

長安門を入ると、そこは別世界。

人の多さにびっくりです。

長安門と西安門の真ん中にある広場では、「興隆春風祭」が開かれていました。

南京町龍獅団による獅子舞。

大きな目がパチパチと動き、可愛い獅子舞です。

つい、北京ダックのクレープ包みを食べてしまいました。

おいしかったです!

長安門を入ると、そこは別世界。

人の多さにびっくりです。

長安門と西安門の真ん中にある広場では、「興隆春風祭」が開かれていました。

南京町龍獅団による獅子舞。

大きな目がパチパチと動き、可愛い獅子舞です。

つい、北京ダックのクレープ包みを食べてしまいました。

おいしかったです!

2010年03月29日

トリノ・エジプト展 (神戸市立博物館)

神戸市立博物館で開催されている「トリノ・エジプト展」

古代エジプトのコレクションの数々に息をのみました。

ここは、館内の唯一の撮影場所。

実物ではありません。

「アメン神とツタンカーメン王の像」

後からそっとアメン神の肩に手を廻すツタンカーメン。

なかなかの見ものです。

5月30日まで開催されています。

古代エジプトのコレクションの数々に息をのみました。

ここは、館内の唯一の撮影場所。

実物ではありません。

「アメン神とツタンカーメン王の像」

後からそっとアメン神の肩に手を廻すツタンカーメン。

なかなかの見ものです。

5月30日まで開催されています。

2010年03月28日

東山魁夷の世界 (円山公園)

一年に一度しか出会えない桜とお月様。

この構図は、東山魁夷の京洛四季の「花明かり」の世界です。

少しお月様の位置が高いですが、昔はこの枝垂桜自体がもっと大きく立派だったので、素晴らしい光景だったと思います。

枝垂桜は、もう満開かと思います。

園内のソメイヨシノは、まだ五分も咲いていませんでした。

来週あたりが見頃でしょうか?

「京・桜」

本番は、これからです。

この構図は、東山魁夷の京洛四季の「花明かり」の世界です。

少しお月様の位置が高いですが、昔はこの枝垂桜自体がもっと大きく立派だったので、素晴らしい光景だったと思います。

枝垂桜は、もう満開かと思います。

園内のソメイヨシノは、まだ五分も咲いていませんでした。

来週あたりが見頃でしょうか?

「京・桜」

本番は、これからです。

2010年03月28日

恋人たちのそぞろ歩き (清水・二年坂)

清水寺の三年坂から二年坂へ。

まだまだちょっと寒い街中ですが、二人で歩けば暖かい坂。

このお店の番傘のディスプレーは大好きです。

きょうはもうお店が閉まっていて、ライトが点いていなくて残念です。

花灯路も終わって、静けさを取り戻したこの付近。

でも、今が一番二年坂らしい雰囲気を味わえるかもしれません。

まだまだちょっと寒い街中ですが、二人で歩けば暖かい坂。

このお店の番傘のディスプレーは大好きです。

きょうはもうお店が閉まっていて、ライトが点いていなくて残念です。

花灯路も終わって、静けさを取り戻したこの付近。

でも、今が一番二年坂らしい雰囲気を味わえるかもしれません。

2010年03月27日

三年坂のお月様 (清水・三年坂)

ライトアップされた木々の彼方で、お月様が輝いています。

三年坂を歩いていてふと空を仰ぐと、美しいお月様。

白壁の土蔵も、澄んでいました。

それにしても、空が澄んでいると、何と寒いのでしょうか。

手がかじかみながらも、何と暖かい気持ちにさせてくれるのでしょうか。

素敵な夜空でした。

三年坂を歩いていてふと空を仰ぐと、美しいお月様。

白壁の土蔵も、澄んでいました。

それにしても、空が澄んでいると、何と寒いのでしょうか。

手がかじかみながらも、何と暖かい気持ちにさせてくれるのでしょうか。

素敵な夜空でした。

2010年03月26日

三年坂の夜桜 (清水・三年坂)

日が沈んだばかりの京都の街。

清水・三年坂の桜は、まるで満開です。

夜桜見物の気分になりました。

美しい壁のある三年坂。

群青色の空をバックに、夜桜が新鮮です。

吹く風は、まだまだ冷たい底冷えの夜でした。

清水・三年坂の桜は、まるで満開です。

夜桜見物の気分になりました。

美しい壁のある三年坂。

群青色の空をバックに、夜桜が新鮮です。

吹く風は、まだまだ冷たい底冷えの夜でした。

2010年03月25日

美しき挑発 レンピッカ展 (東京・渋谷)

レンピッカというアール・デコ時代の画家をご存知でしょうか。

本能に生きた伝説の画家といわれています。

彼女の作品展が、5月9日まで、東京・渋谷の「Bunkamura ザ・ミュージアム」にて開催されています。

新鮮で、クリアな色使いは、その大胆さと重なって、個性的な美しさです。

ポスターに使われているこの作品は、1930年に製作された「緑の服の女」

その官能的な姿と何とも引き込まれるような眼差し。

会場には、レンピッカ自身のポートレートも。

その写真も、彼女の素晴らしい容姿を余すところなく表現していました。

晩年の彼女の作品は、静物画から抽象画へと描く対象を広げていきますが、彼女の個性溢れる若い頃の作品のほうが、圧倒的な力強さを感じます。

そんなレンピッカの展覧会でした。

本能に生きた伝説の画家といわれています。

彼女の作品展が、5月9日まで、東京・渋谷の「Bunkamura ザ・ミュージアム」にて開催されています。

新鮮で、クリアな色使いは、その大胆さと重なって、個性的な美しさです。

ポスターに使われているこの作品は、1930年に製作された「緑の服の女」

その官能的な姿と何とも引き込まれるような眼差し。

会場には、レンピッカ自身のポートレートも。

その写真も、彼女の素晴らしい容姿を余すところなく表現していました。

晩年の彼女の作品は、静物画から抽象画へと描く対象を広げていきますが、彼女の個性溢れる若い頃の作品のほうが、圧倒的な力強さを感じます。

そんなレンピッカの展覧会でした。

2010年03月23日

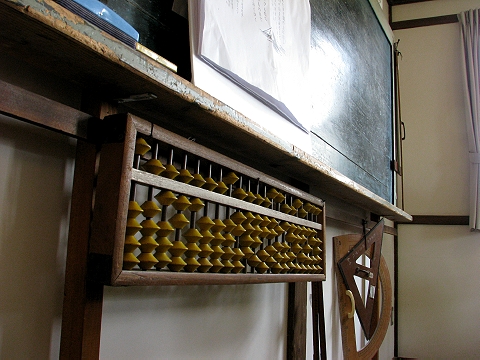

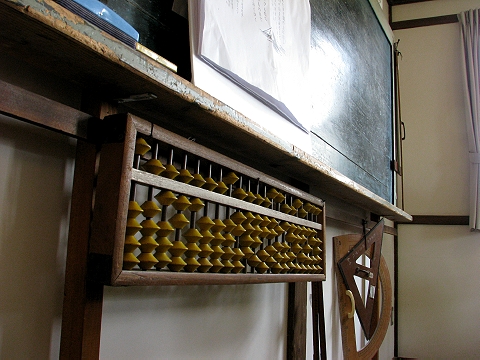

懐かしい教室 (伊賀上野・旧小田小学校本館)

大きなソロバンって知っていますか?

今は、ソノバン自体を学校では教えないでしょうね。

でも、巷ではちょっとしたブームとか。

伊賀市にある旧小田小学校に、懐かしい教室がありました。

図形の勉強のために、黒板に線を引いた大きな三角定規と分度器!

チョークを挟むコンパスもありましたね。

二人用の机では、「僕の場所に侵入してくるな!」と言って、机に境界線を引いた覚えがあります。

足踏みオルガン。

運動場に響いていたオルガンの音は、今では懐かしい記憶を甦らしてくれます。

今は、ソノバン自体を学校では教えないでしょうね。

でも、巷ではちょっとしたブームとか。

伊賀市にある旧小田小学校に、懐かしい教室がありました。

図形の勉強のために、黒板に線を引いた大きな三角定規と分度器!

チョークを挟むコンパスもありましたね。

二人用の机では、「僕の場所に侵入してくるな!」と言って、机に境界線を引いた覚えがあります。

足踏みオルガン。

運動場に響いていたオルガンの音は、今では懐かしい記憶を甦らしてくれます。

2010年03月23日

明治時代の学び舎 (伊賀上野・旧小田小学校本館)

この塔のある建物は、1881年(明治14年)に建てられた旧小田小学校本館です。

明治時代に、こんな洒落た建物が小学校だったのですから、当時は凄いことだったでしょう。

梅の花が咲き、桜が咲き、どれだけ多くの学生がこの学び舎から巣立って行ったのでしょうか。

この小学校は1965年(昭和40年)まで使われていたそうです。

いまは、横に幼稚園がありました。

この塔のある小学校は、今でもこの町の誇りなんだと思います。

明治時代に、こんな洒落た建物が小学校だったのですから、当時は凄いことだったでしょう。

梅の花が咲き、桜が咲き、どれだけ多くの学生がこの学び舎から巣立って行ったのでしょうか。

この小学校は1965年(昭和40年)まで使われていたそうです。

いまは、横に幼稚園がありました。

この塔のある小学校は、今でもこの町の誇りなんだと思います。

2010年03月22日

江戸時代の学び舎 (伊賀上野・旧崇廣堂)

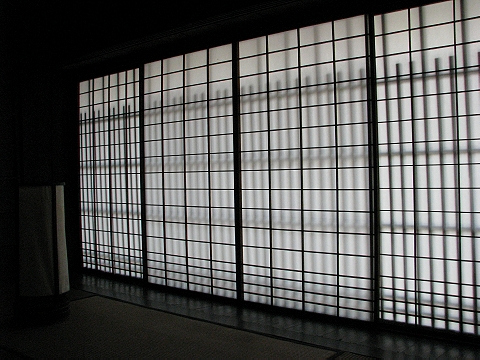

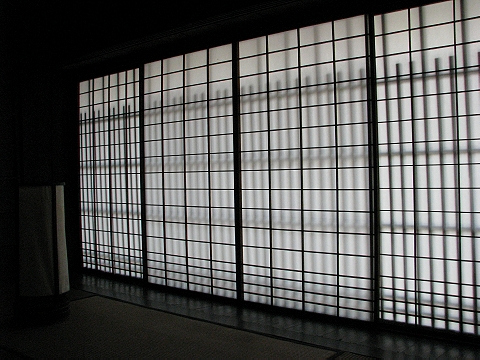

崇廣堂は、1821年に伊勢国津藩の藩校として建てられたもの。

講堂で、藩の子弟が勉強に勤しんでいました。

この広い講堂に、机を並べていたのでしょうか。

子供たちは、ここから講堂に入ったそうです。

講堂前には、勾玉池があります。

正面の入母屋造りの玄関は、とても立派です。

当時は、馬術などの馬場もあり、文武両道の教育がなされていたそうです。

講堂で、藩の子弟が勉強に勤しんでいました。

この広い講堂に、机を並べていたのでしょうか。

子供たちは、ここから講堂に入ったそうです。

講堂前には、勾玉池があります。

正面の入母屋造りの玄関は、とても立派です。

当時は、馬術などの馬場もあり、文武両道の教育がなされていたそうです。

2010年03月22日

芸術的な石垣 (伊賀上野・伊賀上野城)

伊賀上野城の石垣の凄さに感動!

ここは、黒澤明監督の映画「影武者」のロケにも使われたとのこと。

この高石垣を見れば、黒澤監督が絶賛したのも納得できます。

本丸を30mの高石垣で囲んだ内堀。

ちょっとやそっとでは、このお城を攻略できそうにありません。

でも、ここのお城は、暴風雨で倒壊したのだそうです。

自然の力には敵わなかったようです。

今のお城は、昭和10年に、地元の名士が私財を投じて再建したものです。

ここは、黒澤明監督の映画「影武者」のロケにも使われたとのこと。

この高石垣を見れば、黒澤監督が絶賛したのも納得できます。

本丸を30mの高石垣で囲んだ内堀。

ちょっとやそっとでは、このお城を攻略できそうにありません。

でも、ここのお城は、暴風雨で倒壊したのだそうです。

自然の力には敵わなかったようです。

今のお城は、昭和10年に、地元の名士が私財を投じて再建したものです。

2010年03月21日

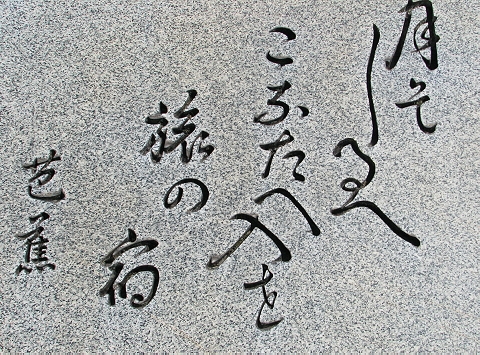

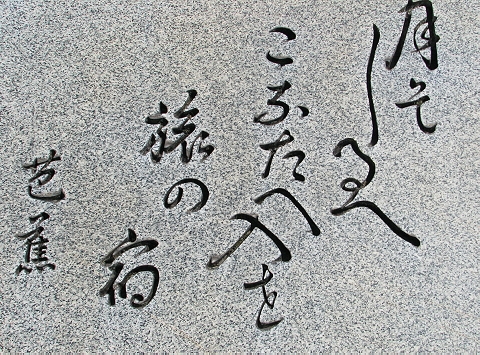

芭蕉の町 俳句の町(三重・伊賀市)

伊賀は、松尾芭蕉の生まれた町です。

ですから、伊賀の街の中には、あちこちに芭蕉の句碑があります。

「月ぞしるへこなたへ入せ旅の宿」

~この明るい月の光が道案内です。どうぞこちらへおいでになってください、この旅の宿へ~

(JR伊賀上野駅前)

●伊賀への旅の入口にふさわしい一句だと思いました。

「升かふて分別かわる月見かな」

~市で名物の升を買ったら思いが替わって月見の句会に出ず、帰ってしまった。申し訳ないことをした~

(伊勢市役所前)

芭蕉が体調を崩していたんですね。

●「升を買ったため」といって詫びたのが、彼らしさですね。

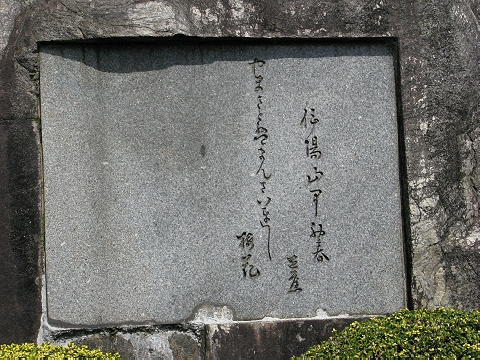

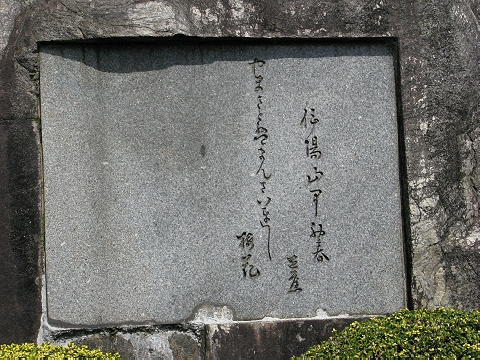

「やまざとはまんざい遅し梅の花」

伊陽山中初春

~辺鄙な山里には万歳も遅い。正月も半ば過ぎて梅も花盛りを迎えた今頃、やっと来たことよ~

(上野公園東入口)

●三河万歳でしょうか・・・。山里の春の風情とのどかさが感じられます。

「古里や臍のをに泣くとしのくれ」

~年の暮れに年老いた兄妹のいる故郷の生家に帰り、自分のへその緒をふと手に取ってみた。今はなき父母の面影が偲ばれ、懐旧の情に堪えかね涙にくれるばかりである~

(松尾芭蕉翁生家)

●私も自分の臍の緒を見たことがあります。故郷に帰って亡き母を思う芭蕉の思いが伝わってきます。

「冬籠りまたよりそはん此はしら」

~今年は久しぶりに自分の草庵で冬籠りをすることになった。いつも背を寄せ親しんできたこの柱に、今年もまた寄りかかってひと冬隠居を楽しむことにしよう~

(松尾芭蕉翁生家・無名庵跡)

●生まれ育った場所に戻ってゆっくり出来ることへの安堵感を感じます。年を取ると、やはり故郷が一番落ち着くものでしょう。

「家はみな杖にしら髪の墓参り」

~故郷の盆会に一族の者と墓参りにでかけた。みな年老いてしまい、杖をつき白髪の者もいる。自分もまた同じように、年をとってしまったものだ~

(愛染院)

●年齢を重ねると、同じような思いを感じることがあります。それが人生なんでしょうね。

いろんな芭蕉の句碑を見ながら、いつの世も人生の中で思うことはいっしょなんだと、あらためて感じました。

ですから、伊賀の街の中には、あちこちに芭蕉の句碑があります。

「月ぞしるへこなたへ入せ旅の宿」

~この明るい月の光が道案内です。どうぞこちらへおいでになってください、この旅の宿へ~

(JR伊賀上野駅前)

●伊賀への旅の入口にふさわしい一句だと思いました。

「升かふて分別かわる月見かな」

~市で名物の升を買ったら思いが替わって月見の句会に出ず、帰ってしまった。申し訳ないことをした~

(伊勢市役所前)

芭蕉が体調を崩していたんですね。

●「升を買ったため」といって詫びたのが、彼らしさですね。

「やまざとはまんざい遅し梅の花」

伊陽山中初春

~辺鄙な山里には万歳も遅い。正月も半ば過ぎて梅も花盛りを迎えた今頃、やっと来たことよ~

(上野公園東入口)

●三河万歳でしょうか・・・。山里の春の風情とのどかさが感じられます。

「古里や臍のをに泣くとしのくれ」

~年の暮れに年老いた兄妹のいる故郷の生家に帰り、自分のへその緒をふと手に取ってみた。今はなき父母の面影が偲ばれ、懐旧の情に堪えかね涙にくれるばかりである~

(松尾芭蕉翁生家)

●私も自分の臍の緒を見たことがあります。故郷に帰って亡き母を思う芭蕉の思いが伝わってきます。

「冬籠りまたよりそはん此はしら」

~今年は久しぶりに自分の草庵で冬籠りをすることになった。いつも背を寄せ親しんできたこの柱に、今年もまた寄りかかってひと冬隠居を楽しむことにしよう~

(松尾芭蕉翁生家・無名庵跡)

●生まれ育った場所に戻ってゆっくり出来ることへの安堵感を感じます。年を取ると、やはり故郷が一番落ち着くものでしょう。

「家はみな杖にしら髪の墓参り」

~故郷の盆会に一族の者と墓参りにでかけた。みな年老いてしまい、杖をつき白髪の者もいる。自分もまた同じように、年をとってしまったものだ~

(愛染院)

●年齢を重ねると、同じような思いを感じることがあります。それが人生なんでしょうね。

いろんな芭蕉の句碑を見ながら、いつの世も人生の中で思うことはいっしょなんだと、あらためて感じました。

2010年03月21日

芭蕉の面影を感じて (伊賀上野・釣月軒)

芭蕉の生家の裏にある釣月軒(ちょうげつけん)

ここは、彼が伊賀へ帰省した時に日常の生活をしていたところです。

ちょうど旅から帰ってきて、草鞋を脱いだのでしょうか。

そして、ここで一句したためたのでしょう。

芭蕉は、ここで処女句集の「貝おほひ」を執筆したのだそうです。

そんなこじんまりとした建物の傍に、梅の花が咲いていました。

ここは、彼が伊賀へ帰省した時に日常の生活をしていたところです。

ちょうど旅から帰ってきて、草鞋を脱いだのでしょうか。

そして、ここで一句したためたのでしょう。

芭蕉は、ここで処女句集の「貝おほひ」を執筆したのだそうです。

そんなこじんまりとした建物の傍に、梅の花が咲いていました。

2010年03月21日

奥の細道の原点 (伊賀上野・芭蕉翁生家)

松尾芭蕉は、1644年(天保元年)に伊賀のこの家で生まれたそうです。

入り口には、「松尾」の表札。

これは、ご愛嬌。

幼少より藤堂藩伊賀付の侍大将藤堂新七郎家に仕え、当主蝉吟とともに俳諧を学んだそうです。

そんな彼が住んでいた家。

当時の空気が伝わってきます。

台所に続く土間。

まるで、旅支度前の芭蕉が現れそうでした。

「年暮ぬ笠きて草鞋はきながら」

入り口には、「松尾」の表札。

これは、ご愛嬌。

幼少より藤堂藩伊賀付の侍大将藤堂新七郎家に仕え、当主蝉吟とともに俳諧を学んだそうです。

そんな彼が住んでいた家。

当時の空気が伝わってきます。

台所に続く土間。

まるで、旅支度前の芭蕉が現れそうでした。

「年暮ぬ笠きて草鞋はきながら」

2010年03月20日

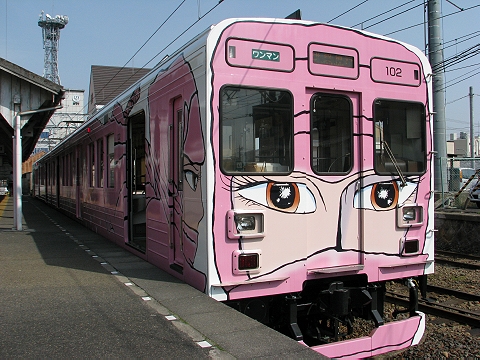

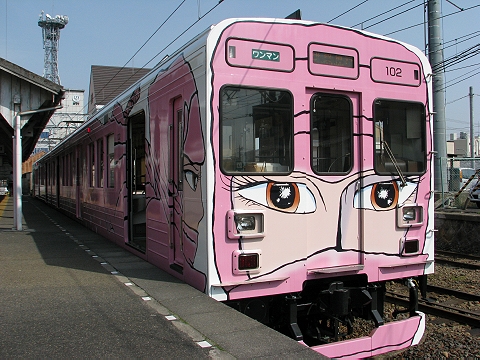

忍者が電車に変身! (伊賀鉄道)

伊賀鉄道では、忍者が電車に変身です。

ちょっと艶やかに変身し過ぎです。

男の忍者です。

女の忍者は、少し色っぽいです。

ドアにも忍者が隠れています。

車内の中の石畳を忍びの者が忍び足。

車内に手裏剣が飛んできました!

走る姿は凛々しさいっぱい。

忍者がふたり、顔を揃えました。

そんな楽しい忍者電車でした。

ちょっと艶やかに変身し過ぎです。

男の忍者です。

女の忍者は、少し色っぽいです。

ドアにも忍者が隠れています。

車内の中の石畳を忍びの者が忍び足。

車内に手裏剣が飛んできました!

走る姿は凛々しさいっぱい。

忍者がふたり、顔を揃えました。

そんな楽しい忍者電車でした。

2010年03月20日

忍者だらけ (伊賀上野)

三重県の伊賀上野へ。

伊賀の町を散策すると、いたるところに「忍者」が・・・

伊賀忍者のふるさとですから。

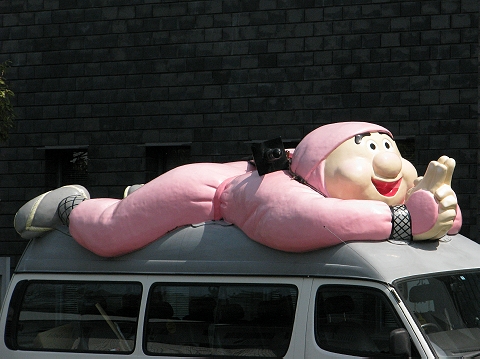

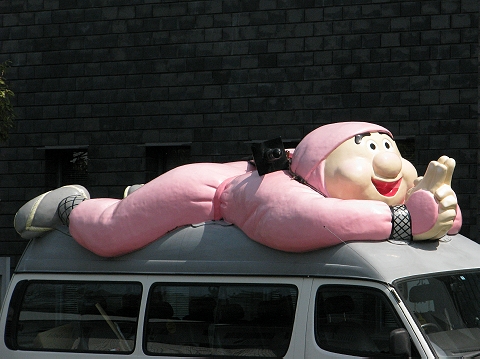

何と、車の上にピンク色の怪しい忍者が・・・!

子供の忍者が、町の中を忍びの練習です・・・!

道路にも忍者・・・!

おっと、駅にも忍びの者が潜んでいます・・・!

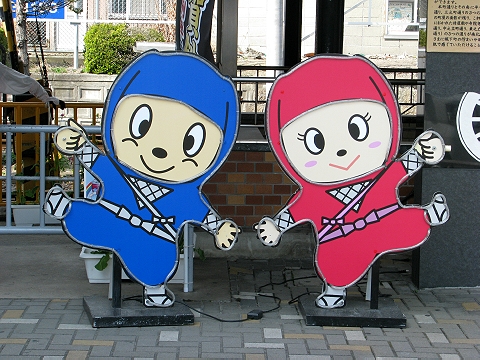

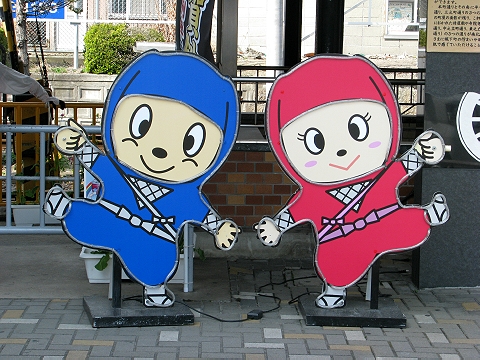

駅前には可愛い忍者が・・・!

そして、電車も忍者が変身です!

そんな忍者だらけの伊賀の町でした。

伊賀の町を散策すると、いたるところに「忍者」が・・・

伊賀忍者のふるさとですから。

何と、車の上にピンク色の怪しい忍者が・・・!

子供の忍者が、町の中を忍びの練習です・・・!

道路にも忍者・・・!

おっと、駅にも忍びの者が潜んでいます・・・!

駅前には可愛い忍者が・・・!

そして、電車も忍者が変身です!

そんな忍者だらけの伊賀の町でした。

2010年03月19日

京のまちかど (ひと・まち交流館 京都)

中世の京のまちかどが見たくて、タイムカプセルに乗りました。

タイムカプセルは、四条新町あたりです。

四条大路は、けっこう広いですね。

四条大路には、川が流れています。

左が北ですね。

新町通りには、店屋が並び、商いをしているようです。

もう少し高いところから見ると、新町通りはこんな風景です。

ここは、近世初期の職人の家のようです。

蒔絵師の家の前。

お仕事をしているようですね。

これは、昭和10年ごろの町屋です。

私には懐かしい風景です。

おばさんちの坪庭を思い出します。

そんなタイムトラベルを楽しんでいたら、大事な講演会に遅れそうになりました!

早く現代に戻って、講演会を聴かなくては・・・

「ひと・まち交流館 京都」は,京都市内における様々な分野のボランティア活動やNPO活動などの支援基地でもあります。

タイムカプセルは、四条新町あたりです。

四条大路は、けっこう広いですね。

四条大路には、川が流れています。

左が北ですね。

新町通りには、店屋が並び、商いをしているようです。

もう少し高いところから見ると、新町通りはこんな風景です。

ここは、近世初期の職人の家のようです。

蒔絵師の家の前。

お仕事をしているようですね。

これは、昭和10年ごろの町屋です。

私には懐かしい風景です。

おばさんちの坪庭を思い出します。

そんなタイムトラベルを楽しんでいたら、大事な講演会に遅れそうになりました!

早く現代に戻って、講演会を聴かなくては・・・

「ひと・まち交流館 京都」は,京都市内における様々な分野のボランティア活動やNPO活動などの支援基地でもあります。