2017年07月31日

素敵な応援団 (浜大津・マザーレークジャズフェスティバル)

孫たちの演奏を聴いているのでしょうか。

子供達の演奏を聴いているのでしょうか。

友達の演奏を聴いているのでしょうか。

琵琶湖畔の浜大津で開かれた「マザーレイクジャズフェスティバル」

新たに編成されたMother Lake Jazz Orchestraの演奏。

メンバーは、小学生から19才までの若い皆さん。

素晴らしい演奏に、会場からの拍手が鳴り止みません。

(2017年7月30日撮影)

子供達の演奏を聴いているのでしょうか。

友達の演奏を聴いているのでしょうか。

琵琶湖畔の浜大津で開かれた「マザーレイクジャズフェスティバル」

新たに編成されたMother Lake Jazz Orchestraの演奏。

メンバーは、小学生から19才までの若い皆さん。

素晴らしい演奏に、会場からの拍手が鳴り止みません。

(2017年7月30日撮影)

2017年07月30日

素敵な試み (浜大津・マザーレイクジャズオーケストラ)

母なる湖、琵琶湖にできたMother Lake Jazz Orchestra。

このオーケストラは、小学生から19才までの若者たち。

音楽の楽しみ方は色々。

学校のブラスバンドを卒業すると、楽器から疎遠になる仲間も多い中、こんなことをきっかけに楽器と長いおつきあいができたら、楽しいですね。

マザーレイクのビワッシーも期待しています♪

(2017年7月30日撮影)

このオーケストラは、小学生から19才までの若者たち。

音楽の楽しみ方は色々。

学校のブラスバンドを卒業すると、楽器から疎遠になる仲間も多い中、こんなことをきっかけに楽器と長いおつきあいができたら、楽しいですね。

マザーレイクのビワッシーも期待しています♪

(2017年7月30日撮影)

2017年07月30日

数千枚の花びら (滋賀守山・近江妙蓮公園)

朝露をつけるハスの花。

しかし、普通に見えるこのハスの花は、普通のハスとは違います。

開花すると、次第に花弁の数が増えて、5000枚以上にもなるそうです!

滋賀県守山市にある近江妙蓮公園の妙蓮(ミョウレン)

地元で大切に育てられているハスの花です。

(2017年7月29日撮影)

しかし、普通に見えるこのハスの花は、普通のハスとは違います。

開花すると、次第に花弁の数が増えて、5000枚以上にもなるそうです!

滋賀県守山市にある近江妙蓮公園の妙蓮(ミョウレン)

地元で大切に育てられているハスの花です。

(2017年7月29日撮影)

2017年07月29日

赤レンガの暖かさ (東京駅)

赤レンガに感じる暖かさが好きです。

久しぶりに見る東京駅。

通勤時間を避けると、静かに佇む赤レンガ。

東京駅に着くと、意味もなくこのドームの下に立ちたくなります。

鳩が舞う天井を見上げて、しばしの心の休息です。

(2017年7月20日撮影)

久しぶりに見る東京駅。

通勤時間を避けると、静かに佇む赤レンガ。

東京駅に着くと、意味もなくこのドームの下に立ちたくなります。

鳩が舞う天井を見上げて、しばしの心の休息です。

(2017年7月20日撮影)

2017年07月28日

熱気 (祇園祭還幸祭・錦市場)

お神輿が激しく揺れます。

狭い錦通りに入ったお神輿。

威勢の良い担ぎ手の掛け声が、市場に響きます。

祇園祭の還幸祭。

男衆の熱気が、市場の通りに充満します。

神様にとっては、最高のおもてなしです。

(2017年7月24日撮影)

狭い錦通りに入ったお神輿。

威勢の良い担ぎ手の掛け声が、市場に響きます。

祇園祭の還幸祭。

男衆の熱気が、市場の通りに充満します。

神様にとっては、最高のおもてなしです。

(2017年7月24日撮影)

2017年07月27日

神様のおかえり (祇園祭・還幸祭)

旅を終えた神様が、八坂神社に戻られます。

神様が乗られたお神輿が、四条通りへ繰り出します。

神様との絆を大切にしながら。

威勢の良い掛け声に、熱気が満ち溢れます。

ホイットホイット♪

八柱御子神 (やはしらのみこがみ)が乗られた西御座のお神輿は、四条通りから錦通りへ。

狭い錦通りを男衆に担がれて進みます。

(2017年7月25日撮影)

神様が乗られたお神輿が、四条通りへ繰り出します。

神様との絆を大切にしながら。

威勢の良い掛け声に、熱気が満ち溢れます。

ホイットホイット♪

八柱御子神 (やはしらのみこがみ)が乗られた西御座のお神輿は、四条通りから錦通りへ。

狭い錦通りを男衆に担がれて進みます。

(2017年7月25日撮影)

2017年07月26日

2017年07月25日

風にたなびく (祇園祭・大船鉾)

巡行の風を受けて、鉾の上の吹流しがたなびきます。

祇園祭の後祭の巡行の最後を行く大船鉾。

四条烏丸のビルの間を、風といっしょに抜けていきます。

風を力に変えて、吹流しも威勢良くたなびきます。

(2017年7月24日撮影)

祇園祭の後祭の巡行の最後を行く大船鉾。

四条烏丸のビルの間を、風といっしょに抜けていきます。

風を力に変えて、吹流しも威勢良くたなびきます。

(2017年7月24日撮影)

2017年07月24日

屏風の横にヒオウギが咲く (祇園祭・屏風祭)

祇園祭に同じ時に行われる屏風祭。

伝統を受け継ぐ京町家では、この時期に屏風などの調度品が飾られます。

夏のしつらえの京町家に飾られたヒオウギ(檜扇)

檜扇で悪霊を退散したという言い伝えから,厄除けの花として檜扇を飾る風習があります。

その習慣を伝えるために、地域の小学校でヒオウギを栽培して、鉾町で飾られます。

こんな習慣も、これからも大切に。

(2017年7月23日撮影)

伝統を受け継ぐ京町家では、この時期に屏風などの調度品が飾られます。

夏のしつらえの京町家に飾られたヒオウギ(檜扇)

檜扇で悪霊を退散したという言い伝えから,厄除けの花として檜扇を飾る風習があります。

その習慣を伝えるために、地域の小学校でヒオウギを栽培して、鉾町で飾られます。

こんな習慣も、これからも大切に。

(2017年7月23日撮影)

2017年07月23日

神様のあとを行く (祇園祭・神幸祭)

円山公園で、可愛い目の馬がおめかしをしています。

ゆっくりと草を食んでいますが、きょうはこれから大事なお仕事です。

祇園祭の神幸祭のお神輿の後を、ゆっくりと進みます。

優しく、そしてしっかりと神様をお守りしながら・・・。

(2017年7月17日撮影)

ゆっくりと草を食んでいますが、きょうはこれから大事なお仕事です。

祇園祭の神幸祭のお神輿の後を、ゆっくりと進みます。

優しく、そしてしっかりと神様をお守りしながら・・・。

(2017年7月17日撮影)

2017年07月22日

花見小路をゆく (祇園祭・神幸祭)

お神輿を担ぐ男衆の腕が、つながります。

花見小路を行くお神輿。

毎年変わらない、昔から変わらない風景なのでしょう。

まるで、神様とつながっているかのような腕。

お神輿に乗っている神様も、男衆に担がれて、楽しい旅のようです。

(2017年7月17日撮影)

花見小路を行くお神輿。

毎年変わらない、昔から変わらない風景なのでしょう。

まるで、神様とつながっているかのような腕。

お神輿に乗っている神様も、男衆に担がれて、楽しい旅のようです。

(2017年7月17日撮影)

2017年07月21日

息づく伝統 (花見小路・祇園祭神幸祭)

「お神輿、まだかな・・・」

夕方の細い路地。

花見小路に浴衣姿が似合います。

外国からのお客様がめっきり増えて、昔の落ち着いた雰囲気がなくなりましたが、これも時代の流れ。

でも、界隈では、まだまだ人の繋がりを大切にする素敵な風は受け継がれているようです♪

ナンチャッテが多い中で、やはり本当の舞妓さんからは、伝統に息づくオーラを感じます。

伝統を受け継ぐ男衆の担ぐお神輿が、もう直ぐ花見小路を練り歩きます。

(2017年7月17日撮影)

夕方の細い路地。

花見小路に浴衣姿が似合います。

外国からのお客様がめっきり増えて、昔の落ち着いた雰囲気がなくなりましたが、これも時代の流れ。

でも、界隈では、まだまだ人の繋がりを大切にする素敵な風は受け継がれているようです♪

ナンチャッテが多い中で、やはり本当の舞妓さんからは、伝統に息づくオーラを感じます。

伝統を受け継ぐ男衆の担ぐお神輿が、もう直ぐ花見小路を練り歩きます。

(2017年7月17日撮影)

2017年07月20日

新橋の石畳をゆく (祇園祭・神幸祭)

夕闇迫る祇園新橋をお神輿が通ります。

簾のかかった町屋が並ぶ風景と石畳。

「三若」の男衆の威勢の良い掛け声が近づきます。

♪ホイット ホイット♪

東御座のお神輿には、櫛稲田姫命(くしいなだひめのみこと)

白川の横を抜ける頃には日も落ち、そして、御旅所へ向かいます。

(2017年7月17日撮影)

簾のかかった町屋が並ぶ風景と石畳。

「三若」の男衆の威勢の良い掛け声が近づきます。

♪ホイット ホイット♪

東御座のお神輿には、櫛稲田姫命(くしいなだひめのみこと)

白川の横を抜ける頃には日も落ち、そして、御旅所へ向かいます。

(2017年7月17日撮影)

2017年07月19日

三基のお神輿 (祇園祭・八坂神社)

三基のお神輿が揃います。

祇園祭の主役のお神輿です。

山鉾巡行は、このお神輿が通るための露払い。

露払いされた町内に、これから三基のお神輿が繰り出します。

担ぎ手も境内に集合です。

(2017年7月17日撮影)

祇園祭の主役のお神輿です。

山鉾巡行は、このお神輿が通るための露払い。

露払いされた町内に、これから三基のお神輿が繰り出します。

担ぎ手も境内に集合です。

(2017年7月17日撮影)

2017年07月18日

車輪の軋み (新町通・祇園祭)

鉾の車輪が軋みます。

狭い新町通を大きな鉾が、鉾町に帰ります。

大きな木の車輪はすぐ目の前を通ります。

昔は、どこもこんな細い通りだったのでしょう。

昔ながらの通りに、車輪の軋む音が響きます。

(2017年7月17日撮影)

狭い新町通を大きな鉾が、鉾町に帰ります。

大きな木の車輪はすぐ目の前を通ります。

昔は、どこもこんな細い通りだったのでしょう。

昔ながらの通りに、車輪の軋む音が響きます。

(2017年7月17日撮影)

2017年07月17日

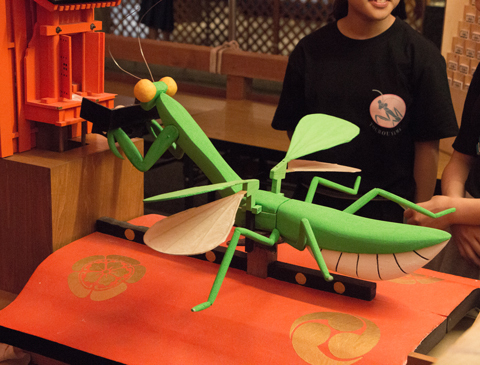

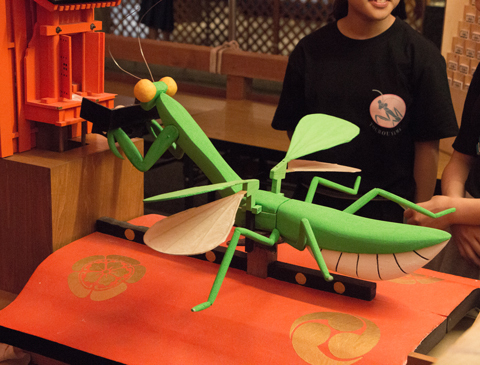

カマキリさんのおみくじ (祇園祭・蟷螂山)

カマキリがおみくじを引いてくれます♪

「蟷螂山」

蟷螂とは、カマキリ。

祇園祭の山鉾としては、唯一のからくりのある山ということで、おみくじもカマキリが運びます。

子供たちが、ゆっくりと円盤を回すと、カマキリがおみくじの番号札を持ってきます。

そんなからくりのおみくじも、宵山の楽しみです。

(2017年7月14日撮影)

「蟷螂山」

蟷螂とは、カマキリ。

祇園祭の山鉾としては、唯一のからくりのある山ということで、おみくじもカマキリが運びます。

子供たちが、ゆっくりと円盤を回すと、カマキリがおみくじの番号札を持ってきます。

そんなからくりのおみくじも、宵山の楽しみです。

(2017年7月14日撮影)

2017年07月16日

ロウソクの向こう (祇園祭・占出山)

ロウソクが一丁 献じられます。

ロウソクの炎の向こうからは、子供たちのわらべ唄が聞こえます。

♪安産のお守りはこれより出ます

明日は出ません今晩かぎり

ご信心の御方様(おんかたさま)は

受けてお帰りなされましょう

ろうそく一丁(いっちょう) 献(けん)じられましょう

ろうそく一丁 どうですか♪

今年の「山一番」のくじを引いた占出山です。

(2017年7月14日撮影)

ロウソクの炎の向こうからは、子供たちのわらべ唄が聞こえます。

♪安産のお守りはこれより出ます

明日は出ません今晩かぎり

ご信心の御方様(おんかたさま)は

受けてお帰りなされましょう

ろうそく一丁(いっちょう) 献(けん)じられましょう

ろうそく一丁 どうですか♪

今年の「山一番」のくじを引いた占出山です。

(2017年7月14日撮影)

2017年07月15日

京町家に建つ (祇園祭・船鉾)

京町家の横で、鉾が着飾ります。

船の形をした船鉾。

まだまだ中心街に残る京町家のある路地での鉾建てです。

おばあさんの若い頃も、こんな風景だったのでしょうか。

まだ柵と提灯が付けられる前なので、巡行の出発の時のような勇姿。

船首の鷁(げき)が巡行を待ちます。

(2017年7月13日撮影)

船の形をした船鉾。

まだまだ中心街に残る京町家のある路地での鉾建てです。

おばあさんの若い頃も、こんな風景だったのでしょうか。

まだ柵と提灯が付けられる前なので、巡行の出発の時のような勇姿。

船首の鷁(げき)が巡行を待ちます。

(2017年7月13日撮影)

2017年07月14日

今しか見れない風景 (四条烏丸・祇園祭)

四条室町にできた広い空間に、山鉾と大型クレーンが立ち並びます。

京都・室町の繊維産業を50年にわたって支えてきた「京都産業会館」の建て替えが始まりました。

講演などでお世話になったシルクホールや市営駐車場もなくなりましたが、京都経済センター(仮称)として、2018年11月竣工予定です。

長刀鉾の向こうでも、大型クレーンが新たなビルの建設に入っています。

ひと昔前には、町家を越えてそびえ立っていたといわれる山鉾も、クレーンの前では高さは競えません。

しかし、暑い京都のこんな風景は、これから先も変わらないと思います。

(2017年7月12日撮影)

京都・室町の繊維産業を50年にわたって支えてきた「京都産業会館」の建て替えが始まりました。

講演などでお世話になったシルクホールや市営駐車場もなくなりましたが、京都経済センター(仮称)として、2018年11月竣工予定です。

長刀鉾の向こうでも、大型クレーンが新たなビルの建設に入っています。

ひと昔前には、町家を越えてそびえ立っていたといわれる山鉾も、クレーンの前では高さは競えません。

しかし、暑い京都のこんな風景は、これから先も変わらないと思います。

(2017年7月12日撮影)

2017年07月13日

技の継承 (祇園祭・鶏鉾)

祇園祭の山鉾には、素晴らしい技の継承があります。

このような荒縄での鉾建ては、単なる組み立て技術だけでなく、芸術的要素も継承されます。

古くなった部品は、新しい木を組み合わせて、丁寧に修復されていきます。

そのような地道な技の継承が、都の文化をこれからも伝えていきます。

(2017年7月11日撮影)

このような荒縄での鉾建ては、単なる組み立て技術だけでなく、芸術的要素も継承されます。

古くなった部品は、新しい木を組み合わせて、丁寧に修復されていきます。

そのような地道な技の継承が、都の文化をこれからも伝えていきます。

(2017年7月11日撮影)