2009年02月28日

何を思うか座禅草 (滋賀県高島市)

新聞に「座禅草」のことが掲載されていたので、すぐに訪ねてみました。

仏像の光背に似た形の花弁の重なりが、僧侶が座禅を組む姿に見えることから、このような名前が付いたそうです。

サトイモ科の植物だそうですが、座禅をしているというか、赤ちゃんが「おくるみ」の中に入っているような感じがしました。

雪から守られている姿が、まるでお母様に守られているみたいみ感じです。

湿地地帯に咲く花は、派手ではないですが可憐な色合いです。

この付近には、この座禅草が群生していて、地域の人たちが大切に守り続けています。

ただ、生活廃水などが流れ込んだりしたら、その時点で、ここの生態系は壊れてしまいます。

悲しいかな、この周りは、どんどん宅地開発されていました。

このような可憐な姿を見れるのは、ひょっとしたら数年かもしれません。

そのような綱渡りをしているのが、今の日本の自然環境です。

もう開発は止めませんか!?

持続可能な社会を続けて行くためにも・・・

仏像の光背に似た形の花弁の重なりが、僧侶が座禅を組む姿に見えることから、このような名前が付いたそうです。

サトイモ科の植物だそうですが、座禅をしているというか、赤ちゃんが「おくるみ」の中に入っているような感じがしました。

雪から守られている姿が、まるでお母様に守られているみたいみ感じです。

湿地地帯に咲く花は、派手ではないですが可憐な色合いです。

この付近には、この座禅草が群生していて、地域の人たちが大切に守り続けています。

ただ、生活廃水などが流れ込んだりしたら、その時点で、ここの生態系は壊れてしまいます。

悲しいかな、この周りは、どんどん宅地開発されていました。

このような可憐な姿を見れるのは、ひょっとしたら数年かもしれません。

そのような綱渡りをしているのが、今の日本の自然環境です。

もう開発は止めませんか!?

持続可能な社会を続けて行くためにも・・・

2009年02月27日

壮大な水の流れ・お水送りとお水取り (小浜市)

「奈良のお水取りが終わるともう春やね!」

関西では、そういって、春がきたことを表現します。

このお水取りは、東大寺二月堂の若狭井のお水取りのことです。

ということは、実は、そのお水を若狭から送る「お水送り」の神事が毎年行われています。

その場所が、「鵜の瀬」です。

天平勝宝 4年(752)インドの渡来僧・実忠が二月堂の建立の時、修二会を催して全国の神々を招いたのですが、遠敷明神が漁に時を忘れ遅刻。

そのお詫びに本尊に供えるお香水を若狭から送ると約束し、二月堂の下の岩の下から白と黒の鵜が飛び出してきて穴から泉が湧き上がってきたそうです。

それが、二月堂の若狭井だそうです。

神事のときは神宮寺から鵜の瀬まで松明行列が続くそうです。

神宮寺は、ちょうどお水送りのご祈祷中にあたり、拝観できませんでした。

一度、壮大なお水送りの神事を見てみたいものです。

3月2日に行われます。

http://www.farm-hashimoto.com/omizuokuri/index.htm

関西では、そういって、春がきたことを表現します。

このお水取りは、東大寺二月堂の若狭井のお水取りのことです。

ということは、実は、そのお水を若狭から送る「お水送り」の神事が毎年行われています。

その場所が、「鵜の瀬」です。

天平勝宝 4年(752)インドの渡来僧・実忠が二月堂の建立の時、修二会を催して全国の神々を招いたのですが、遠敷明神が漁に時を忘れ遅刻。

そのお詫びに本尊に供えるお香水を若狭から送ると約束し、二月堂の下の岩の下から白と黒の鵜が飛び出してきて穴から泉が湧き上がってきたそうです。

それが、二月堂の若狭井だそうです。

神事のときは神宮寺から鵜の瀬まで松明行列が続くそうです。

神宮寺は、ちょうどお水送りのご祈祷中にあたり、拝観できませんでした。

一度、壮大なお水送りの神事を見てみたいものです。

3月2日に行われます。

http://www.farm-hashimoto.com/omizuokuri/index.htm

2009年02月26日

春の予感 (琵琶湖)

琵琶湖岸にある菜の花畑。

暖かい日差しを浴びて、湖岸の散策です。

向こうの山は、琵琶湖対岸の比良山系の山々。

今年は雪が少なく、スキーやボーダーには可愛そうな年です。

このまま行くと、あと一回ぐらいの雪でお終いでしょうか。

蜂も、もう春を感じで動き出していました。

暖かい日差しを浴びて、湖岸の散策です。

向こうの山は、琵琶湖対岸の比良山系の山々。

今年は雪が少なく、スキーやボーダーには可愛そうな年です。

このまま行くと、あと一回ぐらいの雪でお終いでしょうか。

蜂も、もう春を感じで動き出していました。

2009年02月25日

オバマの街並み (小浜市)

小浜の町で、見つけたお土産です。

左下の首相も元気な顔を見せていました。

オバマ大統領の頭の後ろはやはり特徴があるんですね。

「おばまん」とは、すごい名前。

市内のホテル横には、あまり似ていない特製の銅像まで建立されていました。

「Yes,We Can !」

麻生首相は、「No,You Can’t ・・・」っていわれないように・・・

左下の首相も元気な顔を見せていました。

オバマ大統領の頭の後ろはやはり特徴があるんですね。

「おばまん」とは、すごい名前。

市内のホテル横には、あまり似ていない特製の銅像まで建立されていました。

「Yes,We Can !」

麻生首相は、「No,You Can’t ・・・」っていわれないように・・・

2009年02月25日

小浜の街並み (小浜市)

小浜の街並みは、京都のような風情を感じさせます。

掛け時計の影でしょうか・・・

昨年のNHK小説「ちりとてちん」の舞台にもなって有名になったようです。

和服が似合いそうな通りです。

格子のイメージは、京都と同じ。

鯖が、この町から京都まで運ばれたのも、同じ文化性を感じたことで納得できました。

掛け時計の影でしょうか・・・

昨年のNHK小説「ちりとてちん」の舞台にもなって有名になったようです。

和服が似合いそうな通りです。

格子のイメージは、京都と同じ。

鯖が、この町から京都まで運ばれたのも、同じ文化性を感じたことで納得できました。

2009年02月24日

焼き鯖のシンクロ (小浜市)

鯖街道の起点は、焼き鯖のシンクロで出迎えてくれました。

こんがりと焼けた焼き鯖。

さぞかしうまいでしょうね。

鯖街道の起点は、小浜市の「いづみ町」のアーケードにありました。

この「透明感のある若狭かれいもおいしそうです。

結局、鯖街道の起点では、鯖寿司をいただきました。

こんがりと焼けた焼き鯖。

さぞかしうまいでしょうね。

鯖街道の起点は、小浜市の「いづみ町」のアーケードにありました。

この「透明感のある若狭かれいもおいしそうです。

結局、鯖街道の起点では、鯖寿司をいただきました。

2009年02月24日

鯖街道を北上して (熊川宿)

2月7日に鯖街道の終着地を取材したら、無性に、起点を訪ねたくなりました。

鯖街道の終着地 (出町商店街)

そこで、若狭街道を小浜まで北上しました。

滋賀県を越えて福井県に入ったところに、熊川宿という昔ながらの宿場町が保存されていました。

懐かしい街並み。

この水は、今でも洗い物に使われていました。

まだ学生服を売っているのでしょうか?

「京へ十五里 今津へ四里半」

歩くと長い道のりです。

この付近は、葛も有名です。

おみやげに買ってしまいました。

「和洋たばこ」の看板の絵が、とても「ハイカラ」な感じがしました。

そして、この竹で編まれた乳母車。

あまりの美しさに、見とれてしまいました。

さて、鯖街道の起点目指して、日本海へ向かいます。

鯖街道の終着地 (出町商店街)

そこで、若狭街道を小浜まで北上しました。

滋賀県を越えて福井県に入ったところに、熊川宿という昔ながらの宿場町が保存されていました。

懐かしい街並み。

この水は、今でも洗い物に使われていました。

まだ学生服を売っているのでしょうか?

「京へ十五里 今津へ四里半」

歩くと長い道のりです。

この付近は、葛も有名です。

おみやげに買ってしまいました。

「和洋たばこ」の看板の絵が、とても「ハイカラ」な感じがしました。

そして、この竹で編まれた乳母車。

あまりの美しさに、見とれてしまいました。

さて、鯖街道の起点目指して、日本海へ向かいます。

2009年02月23日

雨上がりの紅梅 (北野天満宮)

飛び梅で有名な北野天満宮。

雨上がりの梅は、しっとりとした落ち着きのある色合いが美しかったです。

七分咲きということですが、境内の中はいろんな色の梅が咲き誇っていました。

神様のお使いの牛も、梅の開花を見て、表情がうれしそうに見えました。

北野さんの梅は、種類もいっぱい。

見飽きません。

苔むした枝に咲くピンクの梅。

緑がかった白梅。

かすかにピンクがかった白梅。

そして、雨に濡れた鮮やかな紅梅は、春を感じさせてくれました。

雨上がりの梅は、しっとりとした落ち着きのある色合いが美しかったです。

七分咲きということですが、境内の中はいろんな色の梅が咲き誇っていました。

神様のお使いの牛も、梅の開花を見て、表情がうれしそうに見えました。

北野さんの梅は、種類もいっぱい。

見飽きません。

苔むした枝に咲くピンクの梅。

緑がかった白梅。

かすかにピンクがかった白梅。

そして、雨に濡れた鮮やかな紅梅は、春を感じさせてくれました。

2009年02月22日

お酒と梅 (梅宮大社)

梅宮大社は古くから酒造と安産の神として信仰を集めています。

初めて酒を作って神々に献じた酒造の祖神をお祀りしているとか。

楼門の屋根の下には、20個ほどの酒樽が置かれていました。

御手洗の龍の口からは、残念ながらお水しか出ていませんでした。(笑)

拝殿の東側にある「神苑」の入り口です。

入り口横の梅はまだ5分咲きでしょうか。

紅梅も鮮やかな色合いが質素な門壁に映えていました。

「お酒と梅」

梅酒を飲みたくなったのは、私がただののん兵衛だからでしょうか。

初めて酒を作って神々に献じた酒造の祖神をお祀りしているとか。

楼門の屋根の下には、20個ほどの酒樽が置かれていました。

御手洗の龍の口からは、残念ながらお水しか出ていませんでした。(笑)

拝殿の東側にある「神苑」の入り口です。

入り口横の梅はまだ5分咲きでしょうか。

紅梅も鮮やかな色合いが質素な門壁に映えていました。

「お酒と梅」

梅酒を飲みたくなったのは、私がただののん兵衛だからでしょうか。

2009年02月21日

駅の中の「スバコ」 (JR京都駅)

JR京都駅の西改札口前に昨年の2月に誕生した「スバコ・ジェイアール京都伊勢丹」

「スバコ」とは、「Superior Variety Concourse」の頭文字をそれぞれとったもので、『上質でバラエティーに富んだ広場』だそうです。

バラエティーショップから、お弁当屋さん、エステまでいろんなお店が改札の前にあります。

このスバコは、鉄道写真を撮る人にとっても絶好の場所。

二階に上がると、大阪方面からの電車が一望できます。

新幹線もバッチリです。

一階には、オープンスペースがあり、空気を吸っての撮影が可能。

結構身近に電車が通過していきます。

気が付けば、私が「巣箱」の中に入っていました。

「スバコ」とは、「Superior Variety Concourse」の頭文字をそれぞれとったもので、『上質でバラエティーに富んだ広場』だそうです。

バラエティーショップから、お弁当屋さん、エステまでいろんなお店が改札の前にあります。

このスバコは、鉄道写真を撮る人にとっても絶好の場所。

二階に上がると、大阪方面からの電車が一望できます。

新幹線もバッチリです。

一階には、オープンスペースがあり、空気を吸っての撮影が可能。

結構身近に電車が通過していきます。

気が付けば、私が「巣箱」の中に入っていました。

2009年02月20日

東山を借景にした雄大な庭園と水琴窟 (正法寺)

正法寺の庭園は、とても広く、はるか向こうに東山連峰が望める借景庭園でした。

その一角にも紅梅と白梅の木が植えられています。

庭園の奥へ行くと池があり、また違った風情の趣を感じさせてくれます。

赤いじゅうたんの敷かれた部屋の中から見る景色もまた格別です。

不動明王のところに、水琴窟がありました。

耳を澄ませると、滴れ落ちる水の音が、金属音に近い琴のような音色になって響いてきます。

しばしの落ち着きを取り戻した時間でした。

耳を済ませて聴いて下さい!

その一角にも紅梅と白梅の木が植えられています。

庭園の奥へ行くと池があり、また違った風情の趣を感じさせてくれます。

赤いじゅうたんの敷かれた部屋の中から見る景色もまた格別です。

不動明王のところに、水琴窟がありました。

耳を澄ませると、滴れ落ちる水の音が、金属音に近い琴のような音色になって響いてきます。

しばしの落ち着きを取り戻した時間でした。

耳を済ませて聴いて下さい!

2009年02月20日

大原野の梅の香り (正法寺)

洛西の大原野にある正法寺。

眼下には京の街と東山連峰が見渡せる素晴らしいところにあるこのお寺の梅林の梅は、もう梅も5分咲きでした。

さまざまな色の紅梅、白梅が、目を楽しませてくれます。

梅の花のトンネルは、もうすぐ素晴らしいトンネルになることでしょう。

正法寺のお庭には、蝋梅と紅梅が、美しいコントラストを見せていました。

眼下には京の街と東山連峰が見渡せる素晴らしいところにあるこのお寺の梅林の梅は、もう梅も5分咲きでした。

さまざまな色の紅梅、白梅が、目を楽しませてくれます。

梅の花のトンネルは、もうすぐ素晴らしいトンネルになることでしょう。

正法寺のお庭には、蝋梅と紅梅が、美しいコントラストを見せていました。

2009年02月19日

生き生きとした生き物たち (隋心院)

板戸に描かれた生き物たち。

まさに今、絵から飛び出してきそうな感じがします。

白鷺は踊っているのでしょうか?

鶏は、素晴らしい羽を誇示しています。

鯉は、滝登りでもするが如く、力強さを感じます。

静寂な庭の中に、例え生き物の絵があるだけで、全ての空間に命を感じます。

まさに今、絵から飛び出してきそうな感じがします。

白鷺は踊っているのでしょうか?

鶏は、素晴らしい羽を誇示しています。

鯉は、滝登りでもするが如く、力強さを感じます。

静寂な庭の中に、例え生き物の絵があるだけで、全ての空間に命を感じます。

2009年02月19日

障子の光 (隋心院)

隋心院の庫裡に入って、まず右側の障子に目がいってしまいました。

快晴ではないほのかな光が、入り口に差し込んでいました。

そして、庫裡の向こう側の建物の屋根が、きれいなシルエットで、まるで富士山のようの思えてしまいました。

京都のお寺めぐりをすると、私はいつも障子が造りだす光と影の演出に見入ってしまいます。

これは、庫裡から薬医門へ曲がる廊下に斜めに設けられた障子と欄間。

何気ないのですが、飾りの障子にしては、とても風情を感じました。

表書院の障子は、堂々としたもの。

表書院の障子ごしには、本堂前の庭園が望めました。

快晴ではないほのかな光が、入り口に差し込んでいました。

そして、庫裡の向こう側の建物の屋根が、きれいなシルエットで、まるで富士山のようの思えてしまいました。

京都のお寺めぐりをすると、私はいつも障子が造りだす光と影の演出に見入ってしまいます。

これは、庫裡から薬医門へ曲がる廊下に斜めに設けられた障子と欄間。

何気ないのですが、飾りの障子にしては、とても風情を感じました。

表書院の障子は、堂々としたもの。

表書院の障子ごしには、本堂前の庭園が望めました。

2009年02月19日

小野小町の梅 (隋心院)

隋心院は紅梅の名所でもあり、小野小町の伝承が残っています。

この地は、小野小町の家宅址とされ、小町の化粧井などもあります。

ここの梅林は、「小野梅園」として、おもに紅梅は150~200本ほど咲き誇ります。

まだつぼみ状態でしたが、その姿が、また可愛らしくもあります。

一部は、寒い中、花を咲かせていました。

枝垂れっぽい梅も、花をつけていました。

この梅林は3月から開くそうで、今はまだ閉館していました。

「今年はちょっと遅いかも・・・」

お寺の方がそうおっしゃっていました。

でも、満開になったら、さぞかし梅の香りがあたり一面に漂うことでしょう。

この地は、小野小町の家宅址とされ、小町の化粧井などもあります。

ここの梅林は、「小野梅園」として、おもに紅梅は150~200本ほど咲き誇ります。

まだつぼみ状態でしたが、その姿が、また可愛らしくもあります。

一部は、寒い中、花を咲かせていました。

枝垂れっぽい梅も、花をつけていました。

この梅林は3月から開くそうで、今はまだ閉館していました。

「今年はちょっと遅いかも・・・」

お寺の方がそうおっしゃっていました。

でも、満開になったら、さぞかし梅の香りがあたり一面に漂うことでしょう。

2009年02月18日

天に向かってそびえる尖塔 (同志社大学クラーク館)

同志社大学の今出川キャンパスでひときわ目立つので、「クラーク記念館」

ドイツのネオ・ゴシックを基調とする建築物で、印象的な尖塔は同志社大学のシンボル的存在。

1894年(明治27年)の竣工なので、理化学館よりは新しい建物ですが、国の重要文化財です。

昔は、教室不足で、チャペル内部を間仕切りにして教室にしたようですが、2003年から5年かけた大修理で、見違えるように美しくなりました。

でも、私には、緑青で緑色になった屋根の色のほうが、まだ印象に残っていて、今の姿には何となく違和感を感じました。

でも、時代とともに、また落ち着いた変化をしていくのでしょうね。

「 ♪ Doshisha College Song ♪ 」

http://www.doshisha.ac.jp/information/fun/c_song/index.php

ドイツのネオ・ゴシックを基調とする建築物で、印象的な尖塔は同志社大学のシンボル的存在。

1894年(明治27年)の竣工なので、理化学館よりは新しい建物ですが、国の重要文化財です。

昔は、教室不足で、チャペル内部を間仕切りにして教室にしたようですが、2003年から5年かけた大修理で、見違えるように美しくなりました。

でも、私には、緑青で緑色になった屋根の色のほうが、まだ印象に残っていて、今の姿には何となく違和感を感じました。

でも、時代とともに、また落ち着いた変化をしていくのでしょうね。

「 ♪ Doshisha College Song ♪ 」

http://www.doshisha.ac.jp/information/fun/c_song/index.php

2009年02月16日

閑寂とした空間 (相国寺)

同志社大学の北側に、由緒ある臨済宗相国寺派(金閣寺、銀閣寺)の総本山の相国寺があります。

室町幕府三代将軍、左大臣足利義満によって建立されたこの寺の「相国」とは、左大臣(義満)の唐名。

広い敷地には、閑寂とした禅刹らしい風が漂います。

鐘楼は一名洪音楼といい堂々とした造りで、天保15年(1844年)に再建のもの。

「袴腰付鐘楼」ともいわれ、大屋根を支える木組みの造形が目を見張ります。

正面の庫裏の屋根の鬼瓦は、凄い顔で睨み付けています。

安政6年(1859年)に建てられた経蔵は、何となく銀閣寺をイメージします。

相国寺の塔頭「瑞春院」は直木賞作家の水上勉の小説「雁の寺」の舞台となったところ。

水上勉は9歳の時、瑞春院で得度し13歳まで禅の修行に過ごしたそうですが、ある日突然寺を出奔したのだそうです。

ここの水琴窟は京都の中ではもっとも良い音色とか。

一度音色を聞いてみたいです。

相国寺の総門の横は、キリスト教主義の同志社大学のクラーク記念館です。

東洋と西洋の文化の接点がここにありました。

室町幕府三代将軍、左大臣足利義満によって建立されたこの寺の「相国」とは、左大臣(義満)の唐名。

広い敷地には、閑寂とした禅刹らしい風が漂います。

鐘楼は一名洪音楼といい堂々とした造りで、天保15年(1844年)に再建のもの。

「袴腰付鐘楼」ともいわれ、大屋根を支える木組みの造形が目を見張ります。

正面の庫裏の屋根の鬼瓦は、凄い顔で睨み付けています。

安政6年(1859年)に建てられた経蔵は、何となく銀閣寺をイメージします。

相国寺の塔頭「瑞春院」は直木賞作家の水上勉の小説「雁の寺」の舞台となったところ。

水上勉は9歳の時、瑞春院で得度し13歳まで禅の修行に過ごしたそうですが、ある日突然寺を出奔したのだそうです。

ここの水琴窟は京都の中ではもっとも良い音色とか。

一度音色を聞いてみたいです。

相国寺の総門の横は、キリスト教主義の同志社大学のクラーク記念館です。

東洋と西洋の文化の接点がここにありました。

2009年02月15日

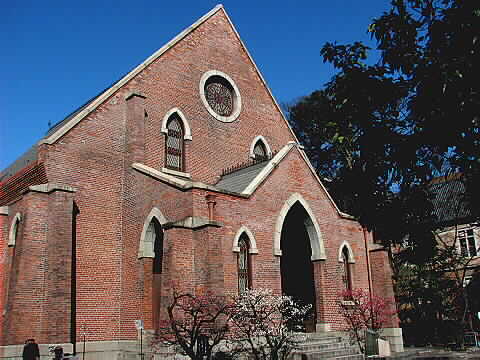

賛美歌を聴きながら (同志社大学礼拝堂)

同志社大学今出川校地にある礼拝堂。

1886年に竣工。

アメリカン・ゴシック調の鉄板葺き煉瓦造り。

屋根の上に立つ風見の塔が印象的。

日本のプロテスタント派の煉瓦造りの礼拝堂としては現存する最古のもの。

ここにも、紅梅と白梅が、寒空の中、ひっそりと花を咲かせていました。

数回ミサに参加しましたが、中のステンドグラスは、同志社英学校に学んだ小説家徳冨蘆花が『黒い目と茶色の目』 で、「五色の光線」が降ると形容したすばらしいものです。

その輝きが、外からも少しだけ見えます。

学生時代は、実験室が隣の理化学館だったので、賛美歌を聴きながら実験をしたのが懐かしい思い出です。

1886年に竣工。

アメリカン・ゴシック調の鉄板葺き煉瓦造り。

屋根の上に立つ風見の塔が印象的。

日本のプロテスタント派の煉瓦造りの礼拝堂としては現存する最古のもの。

ここにも、紅梅と白梅が、寒空の中、ひっそりと花を咲かせていました。

数回ミサに参加しましたが、中のステンドグラスは、同志社英学校に学んだ小説家徳冨蘆花が『黒い目と茶色の目』 で、「五色の光線」が降ると形容したすばらしいものです。

その輝きが、外からも少しだけ見えます。

学生時代は、実験室が隣の理化学館だったので、賛美歌を聴きながら実験をしたのが懐かしい思い出です。

2009年02月14日

庭上の一寒梅 (同志社大学ハリス理化学館)

「庭上の一寒梅」

庭 上 一 寒 梅 ていじょうのいちかんばい

笑 侵 風 雪 開 わろおてふうせつをおかしてひらく

不 争 又 不 力 あらそわずまたつとめず

自 占 百 花 魁 おのずからしむひゃっかのさきがけ

この漢詩は、同志社の創立者である新島襄が1890年最期を間近に詠んだといわれる漢詩。

キリスト教主義の大学を創立した彼は、人一倍日本を愛した人間だと思います。

歌はこちらにアクセス下さい。

http://www.doshisha.ac.jp/information/fun/c_song/cs_04.php

この漢詩は、このような意味です。

『庭先にある一本の早咲きの梅が、きびしい風や雪の寒さにもめげず笑うが如くに開いている。

一番咲きを争うこともなく、また特に努力するでもないが、それでいてあらゆる花のさきがけとなって咲いている。まことに謙虚な姿であり人もこうありたいものである。』

同志社大学のハリス理化学館前でひっそりと咲く寒梅。

このハリス理化学館は、理科教育をめざした新島襄の情熱に応えたJ.N.ハリスの厚意によって建築されたもの。

1890(明治23)年の竣工で、イギリス積みの煉瓦建築で、国の重要文化財です。

入り口の上には、「1889年」という年号と「SCIENCE」の文字。

禁制を破ってアメリカに渡った彼が得たものは、これからの日本には医学や科学の発展が重要であるということでした。

その入り口の左右に紅梅と白梅が、咲いていました。

いまは、記念館となっているこの建物。

実は、この建物の中で、私は有機化学の実験をしていました。

重要文化財の中でフラスコを振っていたとは、今では考えられません。

昔、出入りしていた裏口は、今は閉ざされていました。

『きびしい風や雪の寒さにもめげず笑うが如くに開いている』 『それでいてあらゆる花のさきがけとなって咲いている』寒梅の如く、これからも謙虚に生きて行きたいです。

庭 上 一 寒 梅 ていじょうのいちかんばい

笑 侵 風 雪 開 わろおてふうせつをおかしてひらく

不 争 又 不 力 あらそわずまたつとめず

自 占 百 花 魁 おのずからしむひゃっかのさきがけ

この漢詩は、同志社の創立者である新島襄が1890年最期を間近に詠んだといわれる漢詩。

キリスト教主義の大学を創立した彼は、人一倍日本を愛した人間だと思います。

歌はこちらにアクセス下さい。

http://www.doshisha.ac.jp/information/fun/c_song/cs_04.php

この漢詩は、このような意味です。

『庭先にある一本の早咲きの梅が、きびしい風や雪の寒さにもめげず笑うが如くに開いている。

一番咲きを争うこともなく、また特に努力するでもないが、それでいてあらゆる花のさきがけとなって咲いている。まことに謙虚な姿であり人もこうありたいものである。』

同志社大学のハリス理化学館前でひっそりと咲く寒梅。

このハリス理化学館は、理科教育をめざした新島襄の情熱に応えたJ.N.ハリスの厚意によって建築されたもの。

1890(明治23)年の竣工で、イギリス積みの煉瓦建築で、国の重要文化財です。

入り口の上には、「1889年」という年号と「SCIENCE」の文字。

禁制を破ってアメリカに渡った彼が得たものは、これからの日本には医学や科学の発展が重要であるということでした。

その入り口の左右に紅梅と白梅が、咲いていました。

いまは、記念館となっているこの建物。

実は、この建物の中で、私は有機化学の実験をしていました。

重要文化財の中でフラスコを振っていたとは、今では考えられません。

昔、出入りしていた裏口は、今は閉ざされていました。

『きびしい風や雪の寒さにもめげず笑うが如くに開いている』 『それでいてあらゆる花のさきがけとなって咲いている』寒梅の如く、これからも謙虚に生きて行きたいです。

2009年02月14日

庭上の一寒梅 (同志社大学ハリス理化学館)

「庭上の一寒梅」

庭 上 一 寒 梅 ていじょうのいちかんばい

笑 侵 風 雪 開 わろおてふうせつをおかしてひらく

不 争 又 不 力 あらそわずまたつとめず

自 占 百 花 魁 おのずからしむひゃっかのさきがけ

この漢詩は、同志社の創立者である新島襄が1890年最期を間近に詠んだといわれる漢詩。

キリスト教主義の大学を創立した彼は、人一倍日本を愛した人間だと思います。

歌はこちらにアクセス下さい。

http://www.doshisha.ac.jp/information/fun/c_song/cs_04.php

この漢詩は、このような意味です。

『庭先にある一本の早咲きの梅が、きびしい風や雪の寒さにもめげず笑うが如くに開いている。

一番咲きを争うこともなく、また特に努力するでもないが、それでいてあらゆる花のさきがけとなって咲いている。まことに謙虚な姿であり人もこうありたいものである。』

同志社大学のハリス理化学館前でひっそりと咲く寒梅。

このハリス理化学館は、理科教育をめざした新島襄の情熱に応えたJ.N.ハリスの厚意によって建築されたもの。

1890(明治23)年の竣工で、イギリス積みの煉瓦建築で、国の重要文化財です。

入り口の上には、「1889年」という年号と「SCIENCE」の文字。

禁制を破ってアメリカに渡った彼が得たものは、これからの日本には医学や科学の発展が重要であるということでした。

その入り口の左右に紅梅と白梅が、咲いていました。

いまは、記念館となっているこの建物。

実は、この建物の中で、私は有機化学の実験をしていました。

重要文化財の中でフラスコを振っていたとは、今では考えられません。

昔、出入りしていた裏口は、今は閉ざされていました。

『きびしい風や雪の寒さにもめげず笑うが如くに開いている』 『それでいてあらゆる花のさきがけとなって咲いている』寒梅の如く、これからも謙虚に生きて行きたいです。

庭 上 一 寒 梅 ていじょうのいちかんばい

笑 侵 風 雪 開 わろおてふうせつをおかしてひらく

不 争 又 不 力 あらそわずまたつとめず

自 占 百 花 魁 おのずからしむひゃっかのさきがけ

この漢詩は、同志社の創立者である新島襄が1890年最期を間近に詠んだといわれる漢詩。

キリスト教主義の大学を創立した彼は、人一倍日本を愛した人間だと思います。

歌はこちらにアクセス下さい。

http://www.doshisha.ac.jp/information/fun/c_song/cs_04.php

この漢詩は、このような意味です。

『庭先にある一本の早咲きの梅が、きびしい風や雪の寒さにもめげず笑うが如くに開いている。

一番咲きを争うこともなく、また特に努力するでもないが、それでいてあらゆる花のさきがけとなって咲いている。まことに謙虚な姿であり人もこうありたいものである。』

同志社大学のハリス理化学館前でひっそりと咲く寒梅。

このハリス理化学館は、理科教育をめざした新島襄の情熱に応えたJ.N.ハリスの厚意によって建築されたもの。

1890(明治23)年の竣工で、イギリス積みの煉瓦建築で、国の重要文化財です。

入り口の上には、「1889年」という年号と「SCIENCE」の文字。

禁制を破ってアメリカに渡った彼が得たものは、これからの日本には医学や科学の発展が重要であるということでした。

その入り口の左右に紅梅と白梅が、咲いていました。

いまは、記念館となっているこの建物。

実は、この建物の中で、私は有機化学の実験をしていました。

重要文化財の中でフラスコを振っていたとは、今では考えられません。

昔、出入りしていた裏口は、今は閉ざされていました。

『きびしい風や雪の寒さにもめげず笑うが如くに開いている』 『それでいてあらゆる花のさきがけとなって咲いている』寒梅の如く、これからも謙虚に生きて行きたいです。