2011年05月26日

2011年05月25日

白鷺のためにも (滋賀・野洲市)

夕闇の迫る中で、白鷺が餌をついばんでいました。

田植え前の滋賀の里。

こんな夕空が、ずーっと見られるのが当たり前だと思っていたのが「当たり前」でなくなってきた世の中。

白鷺のためにも、残さないといけないのが、この自然です。

田植え前の滋賀の里。

こんな夕空が、ずーっと見られるのが当たり前だと思っていたのが「当たり前」でなくなってきた世の中。

白鷺のためにも、残さないといけないのが、この自然です。

2011年05月24日

水の流れとそぞろ歩き(社家町)

上賀茂神社と大田神社の間に広がる土塀の町並み。

この社家町にも観光客が増えてきます。

でも、この町では普段の時間が流れます。

この子供が大きくなっても、この風景は変わらないことを願います。

そんなそぞろ歩きがいつまでも楽しめますように。

水の流れる音が、清々しい社家の町です。

この社家町にも観光客が増えてきます。

でも、この町では普段の時間が流れます。

この子供が大きくなっても、この風景は変わらないことを願います。

そんなそぞろ歩きがいつまでも楽しめますように。

水の流れる音が、清々しい社家の町です。

2011年05月23日

新緑の休日 (上賀茂神社)

上賀茂神社の一ノ鳥居から二ノ鳥居までは広い広場になっています。

5月に競い馬が開かれるこの広場を、子供たちが駆け回ります。

境内を流れる「ならの小川」

思ったとおり、女の子たちは水の中で遊びだしました。

そんな境内では、結婚式が行われていました。

良い日和でよかったですね。

お幸せに!

5月に競い馬が開かれるこの広場を、子供たちが駆け回ります。

境内を流れる「ならの小川」

思ったとおり、女の子たちは水の中で遊びだしました。

そんな境内では、結婚式が行われていました。

良い日和でよかったですね。

お幸せに!

2011年05月22日

新緑に映える紫 (大田神社)

深泥池の近くにある大田神社のかきつばたは、国の天然記念物です。

深泥池の白いかきつばたを見たあとだったので、目にも鮮やかでした。

このかきつばたは、平安時代からの名所とされ、尾形光琳の『燕子花(かきつばた)図』のモチーフになったとも言われています。

新緑のこの季節には、鮮やかな緑に鮮やかな紫が映えます。

深泥池の白いかきつばたを見たあとだったので、目にも鮮やかでした。

このかきつばたは、平安時代からの名所とされ、尾形光琳の『燕子花(かきつばた)図』のモチーフになったとも言われています。

新緑のこの季節には、鮮やかな緑に鮮やかな紫が映えます。

2011年05月20日

貴重な生き物の住む池 (深泥池)

深泥池は、京都の北区にあるおよそ1万年前までに出来た池だそうです。

「みどろがいけ」「みぞろがいけ」と呼ばれています。

深泥池に流入する河川はなく、雨水のみにより保たれている池で、周囲は標高200mを下回る小高い山々に囲まれています。

ここは、貴重な動植物の宝庫です。

この白いカキツバタも、貴重な植物です。

水草に山が映ってモザイクです。

生物多様性の池そのものです。

「みどろがいけ」「みぞろがいけ」と呼ばれています。

深泥池に流入する河川はなく、雨水のみにより保たれている池で、周囲は標高200mを下回る小高い山々に囲まれています。

ここは、貴重な動植物の宝庫です。

この白いカキツバタも、貴重な植物です。

水草に山が映ってモザイクです。

生物多様性の池そのものです。

2011年05月20日

川のない橋 (東福寺付近にて)

東福寺側の九条陸橋の下にある川のない橋。

「伏水街道第二橋」の柱です。

昔、この下を、今熊野川という川が流れていたそうです。

東福寺へ行く道すがら見つけた橋。

この橋の下にも川は流れていませんでした。

今は昔。

でも、川の流れが想像できました。

ほら、小さいお魚が泳いでいるでしょ♪

「伏水街道第二橋」の柱です。

昔、この下を、今熊野川という川が流れていたそうです。

東福寺へ行く道すがら見つけた橋。

この橋の下にも川は流れていませんでした。

今は昔。

でも、川の流れが想像できました。

ほら、小さいお魚が泳いでいるでしょ♪

2011年05月16日

夕暮れ時の高瀬川 (木屋町通り)

高瀬川の夕暮れ時です。

1ヶ月前には満開だった桜の木は、青々とした葉っぱをつけました。

この風景が京都のど真ん中にあります。

夕暮れ時の高瀬川沿いのカフェ。

オープンカフェでは、恋人たちが時間を忘れていました。

1ヶ月前には満開だった桜の木は、青々とした葉っぱをつけました。

この風景が京都のど真ん中にあります。

夕暮れ時の高瀬川沿いのカフェ。

オープンカフェでは、恋人たちが時間を忘れていました。

2011年05月15日

新緑の大海原 (東福寺)

紅葉で有名な東福寺の通天橋を望む谷は、新緑の大海原です。

紅葉の季節には、観光客でいっぱいの臥雲橋は、静かそのもの。

その橋から、通天橋が見れます。

生き生きとした、若い息吹を感じました。

紅葉の季節には、観光客でいっぱいの臥雲橋は、静かそのもの。

その橋から、通天橋が見れます。

生き生きとした、若い息吹を感じました。

2011年05月14日

額縁の中の新緑 (宝泉院)

三千院の奥にある宝泉院。

今は、新緑とシャクナゲが美しく咲いています。

この額縁の庭園は、竹林の間より大原の里の風情を満喫できます。

紅葉とはまた違った趣を感じます。

艶やかではないだけに、落ち着いた希望を感じます。

今は、新緑とシャクナゲが美しく咲いています。

この額縁の庭園は、竹林の間より大原の里の風情を満喫できます。

紅葉とはまた違った趣を感じます。

艶やかではないだけに、落ち着いた希望を感じます。

2011年05月09日

朱色の橋 (大原三千院付近)

三千院と勝林院の律川に架かる朱色の萱穂橋。

新緑の中に朱色の橋が鮮やかです。

この橋を渡ると勝林院です。

紅葉の時には、ひっそりと架かる橋も、新緑の時には主役になります。

新緑の中に朱色の橋が鮮やかです。

この橋を渡ると勝林院です。

紅葉の時には、ひっそりと架かる橋も、新緑の時には主役になります。

2011年05月08日

祈りの朝 (三千院)

朝一番の三千院に出かけました。

新緑の中の往生極楽院から、朝のお勤めのお経が聞こえてきました。

阿弥陀三尊。

母の病気が早く良くなりますように。

友達の愛犬とご家族が元気になりますように。

・・・とお祈りしました。

そして、新緑を迎えた幸せに感謝しながら、大震災で被災された皆様のこれからの復興をお祈りしました。

新緑の朝の三千院は、希望の香りがしました。

新緑の中の往生極楽院から、朝のお勤めのお経が聞こえてきました。

阿弥陀三尊。

母の病気が早く良くなりますように。

友達の愛犬とご家族が元気になりますように。

・・・とお祈りしました。

そして、新緑を迎えた幸せに感謝しながら、大震災で被災された皆様のこれからの復興をお祈りしました。

新緑の朝の三千院は、希望の香りがしました。

2011年05月07日

電気ブランは文明開化の味がした (神谷バー)

「電気ブラン」というのをご存知でしょうか?

これは、1882年(明治15年)に製造と販売が始まったお酒です。

名前の由来は、その当時文明開化の影響から、西洋のしゃれたものには「電気◎◎」と名がつけられることが多かったからだそうです。

「ブラン」は、このお酒がブランデーベースでより美味しく飲んでもらうためにカクテルに仕上げたものです。

なみなみと注がれた「電機ブラン」は、アルコール度30度。

これはいけるブランデーのカクテルです。

浅草にある神谷バーは、1912年に日本で始めてのバーとして開業しました。

今の建物は、1980年(昭和55年)に建て直されたものですが、今でも浅草の庶民的なバーであり食堂になっています。

お土産に買ってかえった「電気ブラン」

寝酒にちょうど良い感じ。

今夜も楽しい夢を見たいものです。

「電気ブランをグイッと飲めば 文明開化の味がする」

これは、1882年(明治15年)に製造と販売が始まったお酒です。

名前の由来は、その当時文明開化の影響から、西洋のしゃれたものには「電気◎◎」と名がつけられることが多かったからだそうです。

「ブラン」は、このお酒がブランデーベースでより美味しく飲んでもらうためにカクテルに仕上げたものです。

なみなみと注がれた「電機ブラン」は、アルコール度30度。

これはいけるブランデーのカクテルです。

浅草にある神谷バーは、1912年に日本で始めてのバーとして開業しました。

今の建物は、1980年(昭和55年)に建て直されたものですが、今でも浅草の庶民的なバーであり食堂になっています。

お土産に買ってかえった「電気ブラン」

寝酒にちょうど良い感じ。

今夜も楽しい夢を見たいものです。

「電気ブランをグイッと飲めば 文明開化の味がする」

2011年05月06日

タワーの今昔物語 (浅草寺)

何十年ぶりかに浅草寺に行く。

小学校の遠足以来だ。

そのときには、この五重塔はなかった。

そして、もちろんスカイツリーもなかった。

これが時代の今昔物語なのでしょう。

でも、時代が流れても、あの昔と同じように、お線香を痛いところにかけたり、「賢くなるように!」と言って子供の頭を撫でている親の姿は変わらない。

そんな今昔物語を、ずーっとこの雷門は見ているのですね。

これからもずーっと・・・

小学校の遠足以来だ。

そのときには、この五重塔はなかった。

そして、もちろんスカイツリーもなかった。

これが時代の今昔物語なのでしょう。

でも、時代が流れても、あの昔と同じように、お線香を痛いところにかけたり、「賢くなるように!」と言って子供の頭を撫でている親の姿は変わらない。

そんな今昔物語を、ずーっとこの雷門は見ているのですね。

これからもずーっと・・・

2011年05月05日

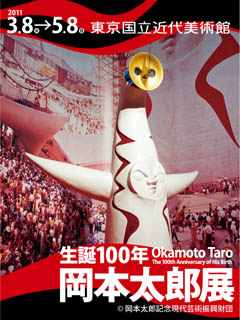

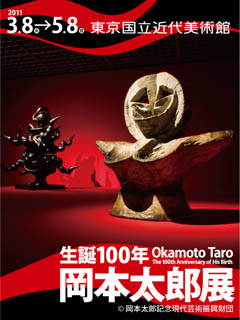

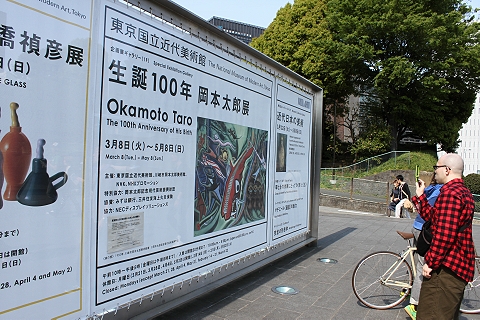

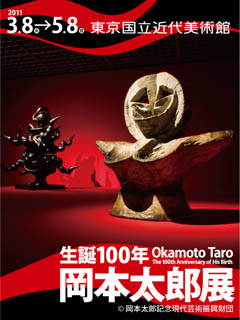

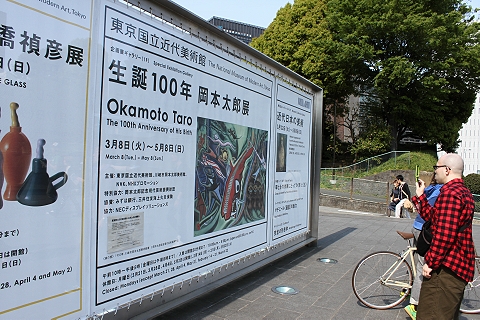

芸術は爆発だ! (東京国立近代美術館)

岡本太郎の生誕100年の展覧会を東京国立近代美術館へ見に行きました。

何と若者の多いこと!

大阪万国博覧会の「太陽の塔」を制作したので有名です。

抽象美術運動やシュルレアリスム(超現実主義)運動の中で、様々の作品を残した彼。

彼は、縄文時代の土器の芸術性の高さに衝撃を受けて、このような作品を残します。

これは、太陽の塔のあの顔にそっくりです。

《森の掟》1950年の中には、森の中の楽しさ、怖ろしさ、そんな対極的な思いを感じます。

イスは座るもの?

これは、座ることを拒否するイスです。

そんなイスがあってもおかしくないこと。

既成概念では考えられないことでいっぱいの現代で、当たり前は当たり前ではないのかもしれません。

戦争反対を芸術で訴えた岡本太郎。

渋谷駅にある《明日の神話》は、ぜひみて欲しい絵です。

《明日の神話》 (クリックして下さい!)

若者に共感される彼の絵は、彼の哲学と共に行き続けます。

出口にあった「おみくじ」には、彼のこんな言葉が。

「何でもないことに筋を通すことの方が、カッコいい冒険をするよりもはるかにむずかしい。」

そんな世の中。

でも、

「やろうとしないから、やれないんだ」

何と若者の多いこと!

大阪万国博覧会の「太陽の塔」を制作したので有名です。

抽象美術運動やシュルレアリスム(超現実主義)運動の中で、様々の作品を残した彼。

彼は、縄文時代の土器の芸術性の高さに衝撃を受けて、このような作品を残します。

これは、太陽の塔のあの顔にそっくりです。

《森の掟》1950年の中には、森の中の楽しさ、怖ろしさ、そんな対極的な思いを感じます。

イスは座るもの?

これは、座ることを拒否するイスです。

そんなイスがあってもおかしくないこと。

既成概念では考えられないことでいっぱいの現代で、当たり前は当たり前ではないのかもしれません。

戦争反対を芸術で訴えた岡本太郎。

渋谷駅にある《明日の神話》は、ぜひみて欲しい絵です。

《明日の神話》 (クリックして下さい!)

若者に共感される彼の絵は、彼の哲学と共に行き続けます。

出口にあった「おみくじ」には、彼のこんな言葉が。

「何でもないことに筋を通すことの方が、カッコいい冒険をするよりもはるかにむずかしい。」

そんな世の中。

でも、

「やろうとしないから、やれないんだ」

2011年05月04日

一千年前の京都の風景 (広沢池)

広沢池は、京都市右京区の嵯峨野にある周囲1.3kmほどの池。

この池は、平安時代の中期、永祚元年(989)に遍照寺の建立にあわせ、庭池として本堂の南に造営されたといわれています。

というと、この風景は、一千年以上も変わらない風景なのです。

いまは、鯉の養殖が行われていますが、この池で昔の人は、観月の舟遊びを楽しんだことでしょう。

この池は、平安時代の中期、永祚元年(989)に遍照寺の建立にあわせ、庭池として本堂の南に造営されたといわれています。

というと、この風景は、一千年以上も変わらない風景なのです。

いまは、鯉の養殖が行われていますが、この池で昔の人は、観月の舟遊びを楽しんだことでしょう。

2011年05月03日

小倉山のもみじ (二尊院)

「小倉山 峰のもみぢ葉 心あらば

今ひとたびの みゆき待たなむ」

小倉百人一首のなかにある、嵯峨の小倉山を歌った貞信公の歌です。

二尊院の勅使門には「小倉山」の勅額。

その紅葉の馬場は、緑の馬場に。

勅使門も、緑の光に輝きます。

今ひとたびの みゆき待たなむ」

小倉百人一首のなかにある、嵯峨の小倉山を歌った貞信公の歌です。

二尊院の勅使門には「小倉山」の勅額。

その紅葉の馬場は、緑の馬場に。

勅使門も、緑の光に輝きます。

2011年05月02日

新緑の京、こころ満たされて (常寂光寺)

京都嵯峨野の常寂光寺は新緑の季節です。

茅葺きの仁王門からの緑です。

新緑は、透き通った緑です。

茅葺きの仁王門の周りは、緑の光が立ち込めます。

「そうだ京都行こう!」のポスターです。

茅葺きの仁王門からの緑です。

新緑は、透き通った緑です。

茅葺きの仁王門の周りは、緑の光が立ち込めます。

「そうだ京都行こう!」のポスターです。

2011年05月01日

緑の光に包まれて (毘沙門堂)

山科にある毘沙門堂。

勅使門に続く参道のもみじが新緑の季節を迎えました。

毘沙門堂の極楽浄土への入口も緑に包まれます。

透き通った新緑の緑が目にしみます。

まだ、牡丹桜も咲く、季節の流れの中の毘沙門堂です。

♪秋の毘沙門堂♪はこちらをクリック下さい!

勅使門に続く参道のもみじが新緑の季節を迎えました。

毘沙門堂の極楽浄土への入口も緑に包まれます。

透き通った新緑の緑が目にしみます。

まだ、牡丹桜も咲く、季節の流れの中の毘沙門堂です。

♪秋の毘沙門堂♪はこちらをクリック下さい!