2013年09月30日

2013年09月29日

頑張り抜いた渡月橋 (嵐山・渡月橋)

先日の台風18号で、甚大な被害を受けた嵐山。

流れなかった渡月橋です。

でも、橋の一部のコンクリートの柱が折れていたりと、やはり、かなり流木などの被害があったようです。

道路はまだまだ土っぽさが残っていましたが、まわりのお店は普段通りの営業で、観光客で賑わっていました。

そんな嵐山は、もう秋の気配が漂っていました。

もう台風はこりごりの嵐山です。

(2013年9月28日撮影)

流れなかった渡月橋です。

でも、橋の一部のコンクリートの柱が折れていたりと、やはり、かなり流木などの被害があったようです。

道路はまだまだ土っぽさが残っていましたが、まわりのお店は普段通りの営業で、観光客で賑わっていました。

そんな嵐山は、もう秋の気配が漂っていました。

もう台風はこりごりの嵐山です。

(2013年9月28日撮影)

2013年09月27日

新たな旅立ちに幸あれ (梅小路公園・京都市電)

京都のチンチン電車。

この床の年輪の重み。

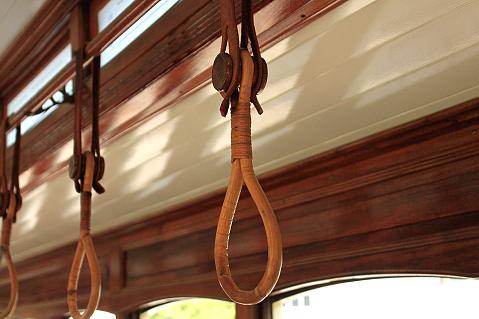

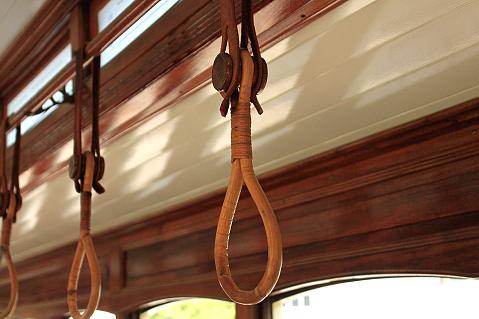

つり革は、竹製の工芸品。

運転台も年輪の重さ。

障害物を防ぐカウキャッチは、まるでハンモック。

そんな工芸品がいっぱい搭載されたチンチン電車。

これからも、子供たちには、速さを追求するだけが電車ではないんだということを知ってもらいたいと思います。

新たな旅たちに幸あれ!

(2013年9月23日撮影)

この床の年輪の重み。

つり革は、竹製の工芸品。

運転台も年輪の重さ。

障害物を防ぐカウキャッチは、まるでハンモック。

そんな工芸品がいっぱい搭載されたチンチン電車。

これからも、子供たちには、速さを追求するだけが電車ではないんだということを知ってもらいたいと思います。

新たな旅たちに幸あれ!

(2013年9月23日撮影)

2013年09月25日

最後の方向変換 (梅小路公園・京都市電)

方向転換のために、市電のポールが反対側に付け替えられる風景。

この風景も最後になります。

梅小路蒸気機関車館の横を、土日祝日にゆっくり走る市電。

この市電が、もうすぐ「サイボーグ」に改造されます。

架線の電線から集電してモーターを回す昔からのシステムから、「蓄電池」搭載のサイボーグになるそうです。

蓄電池式になると、架線もいらなくなります。

だから、このような方向転換はもう不必要になります。

もし、これからこのような風景が見れたとしても、それは単なる「お芝居」デモンストレーションになります。

昔のものは昔のままに・・・

それがとっても難しくなってきた昨今です。

(2013年9月23日撮影)

この風景も最後になります。

梅小路蒸気機関車館の横を、土日祝日にゆっくり走る市電。

この市電が、もうすぐ「サイボーグ」に改造されます。

架線の電線から集電してモーターを回す昔からのシステムから、「蓄電池」搭載のサイボーグになるそうです。

蓄電池式になると、架線もいらなくなります。

だから、このような方向転換はもう不必要になります。

もし、これからこのような風景が見れたとしても、それは単なる「お芝居」デモンストレーションになります。

昔のものは昔のままに・・・

それがとっても難しくなってきた昨今です。

(2013年9月23日撮影)

2013年09月24日

やっぱり流れた流れ橋 (八幡市・上津屋橋)

流れ橋がやっぱり流れました。

先週日本を襲った台風18号は、京都に大きな爪痕を残しました。

流れ橋は、今までになく、多量の流木をからませていました。

藤田まことさん寄贈の石碑は無事でしたが、その横には「通行止」の看板が・・・

橋板の多くが流された流れ橋。

今度渡れるのはいつになるでしょうか。

空には、秋の訪れを感じさせてくれる羊雲がいっぱいでした。

(2013年9月22日撮影)

先週日本を襲った台風18号は、京都に大きな爪痕を残しました。

流れ橋は、今までになく、多量の流木をからませていました。

藤田まことさん寄贈の石碑は無事でしたが、その横には「通行止」の看板が・・・

橋板の多くが流された流れ橋。

今度渡れるのはいつになるでしょうか。

空には、秋の訪れを感じさせてくれる羊雲がいっぱいでした。

(2013年9月22日撮影)

2013年09月23日

彼岸花に誘われて (大原の里)

大原の里に彼岸花が咲いています。

お彼岸になると、なぜだかこの花が見たくなります。

あれ?

花の後ろのもの影は・・・

白鷺さんも見物です。

暖かなお彼岸になりました。

(2013年9月22日撮影)

お彼岸になると、なぜだかこの花が見たくなります。

あれ?

花の後ろのもの影は・・・

白鷺さんも見物です。

暖かなお彼岸になりました。

(2013年9月22日撮影)

2013年09月22日

270年の重み (長谷川家住宅)

松の大木が土間の棟木に使われている土間。

ここは、築270年の歴史を刻む長谷川家住宅。

地主、そして庄屋も務められていたこともあり、京町屋の影響を受けています。

格子が昼の日差しを和らげてくれます。

ススキの向こうには、270年の時空を超えた蔵が、これからの時間を見つめていました。

(2013年9月20日撮影)

ここは、築270年の歴史を刻む長谷川家住宅。

地主、そして庄屋も務められていたこともあり、京町屋の影響を受けています。

格子が昼の日差しを和らげてくれます。

ススキの向こうには、270年の時空を超えた蔵が、これからの時間を見つめていました。

(2013年9月20日撮影)

2013年09月20日

霊峰の富士 (西本願寺)

世界文化遺産になった霊峰の富士山。

一足先に世界文化遺産に登録された西本願寺の廊下。

多くの参拝者が行き交う御影堂・阿弥陀堂の縁側や廊下に、動物や植物、モノをかたどった木によって、節穴や亀裂が埋められています。

その廊下の中に現われた富士山です。

「一富士 二鷹 三茄子」

いやーめでたいことめでたいこと!

(2013年9月14日撮影)

一足先に世界文化遺産に登録された西本願寺の廊下。

多くの参拝者が行き交う御影堂・阿弥陀堂の縁側や廊下に、動物や植物、モノをかたどった木によって、節穴や亀裂が埋められています。

その廊下の中に現われた富士山です。

「一富士 二鷹 三茄子」

いやーめでたいことめでたいこと!

(2013年9月14日撮影)

2013年09月18日

美しすぎる廊下 (西本願寺)

きれいに磨き上げられた廊下。

木目の美しさは、磨きあげられることで生まれるのでしょう。

御影堂へ向かう足も、美しすぎる廊下に満足げ。

ひと休みする足も、美しすぎる廊下にうっとり。

そんな西本願寺の御影堂の廊下です。

(2013年9月14日撮影)

木目の美しさは、磨きあげられることで生まれるのでしょう。

御影堂へ向かう足も、美しすぎる廊下に満足げ。

ひと休みする足も、美しすぎる廊下にうっとり。

そんな西本願寺の御影堂の廊下です。

(2013年9月14日撮影)

2013年09月15日

2013年09月12日

夢のお菓子屋さん (ラ・パティスリー・デ・レーヴ京都高台寺)

メリーゴーランドのような鐘の中に、主役たちがこちらを見ています。

私は、大きなさくらんぼ(スリーズ)に一目ぼれ!

素敵なお菓子は、大人には子供の頃の夢を、子供には大人になる夢を与えてくれます。

京都高台寺にあるLa pâtisserie des rêves (ラ・パティスリー・デ・レーヴ)は、京町屋の中の「夢のお菓子屋さん」です。

(2013年9月8日撮影)

私は、大きなさくらんぼ(スリーズ)に一目ぼれ!

素敵なお菓子は、大人には子供の頃の夢を、子供には大人になる夢を与えてくれます。

京都高台寺にあるLa pâtisserie des rêves (ラ・パティスリー・デ・レーヴ)は、京町屋の中の「夢のお菓子屋さん」です。

(2013年9月8日撮影)

2013年09月10日

2013年09月09日

東山にそびえる鉾 (大雲院・祇園閣)

祇園祭の鉾がそびえます。

でも、この鉾は街中を巡行しません。

東山にある祇園閣。

昭和3年に元財閥の大倉喜八郎氏が祇園祭の壮観を常に披露したいとこいねがって建てられたものです。

昭和48年に大雲院がこの地に移転したのを機に、1階に阿弥陀如来像が安置されています。

閣上からの東山の眺望は、「絶景かな絶景かな」

「鉾」の頂上には、鶴が大きな羽を広げていました。

(2013年9月8日撮影)

でも、この鉾は街中を巡行しません。

東山にある祇園閣。

昭和3年に元財閥の大倉喜八郎氏が祇園祭の壮観を常に披露したいとこいねがって建てられたものです。

昭和48年に大雲院がこの地に移転したのを機に、1階に阿弥陀如来像が安置されています。

閣上からの東山の眺望は、「絶景かな絶景かな」

「鉾」の頂上には、鶴が大きな羽を広げていました。

(2013年9月8日撮影)

2013年09月01日

消えゆく京都市電 (梅小路蒸気機関車館)

京都市電が、半分消えかけます。

梅小路蒸気機関車館の裏で動態保存されている京都市電。

1895年日本で初めて路面電車の運行を始めた京都市電。

ここで動態保存されている市電は、架線給電方式では日本最古となる路面電車です。

でも、今月いっぱいで現状での運転は終わり、来年からは、蓄電池動力に改造され、公園内の別の場所で運転されるとか。

運転経費を考えると、蓄電池にすると安上がり。

経済性と文化的価値・・・

この市電を単なるおもちゃとしての乗り物として見るのか、日本の技術的文化遺産と見るのか。

懐かしいモーターの音が消えそうです。

もうあと少しの土日祝日の運転です。

梅小路蒸気機関車館の裏で動態保存されている京都市電。

1895年日本で初めて路面電車の運行を始めた京都市電。

ここで動態保存されている市電は、架線給電方式では日本最古となる路面電車です。

でも、今月いっぱいで現状での運転は終わり、来年からは、蓄電池動力に改造され、公園内の別の場所で運転されるとか。

運転経費を考えると、蓄電池にすると安上がり。

経済性と文化的価値・・・

この市電を単なるおもちゃとしての乗り物として見るのか、日本の技術的文化遺産と見るのか。

懐かしいモーターの音が消えそうです。

もうあと少しの土日祝日の運転です。