2009年05月30日

緑の光を浴びて「夢」が踊る (山科・毘沙門堂)

山科にある毘沙門堂。

紅葉の頃は、あたりが真っ赤に染まります。

でも、この季節の緑も生きている命を感じます。

緑のもみじも新鮮で素敵です。

薬医門の前のつつじが鮮やかに咲いていました。

宸殿(書院)の障子も素敵。

庫裏の入り口には、素敵な衝立がありました。

この躍動的な「夢」の字に、つい見惚れてしまいました。

紅葉の頃は、あたりが真っ赤に染まります。

でも、この季節の緑も生きている命を感じます。

緑のもみじも新鮮で素敵です。

薬医門の前のつつじが鮮やかに咲いていました。

宸殿(書院)の障子も素敵。

庫裏の入り口には、素敵な衝立がありました。

この躍動的な「夢」の字に、つい見惚れてしまいました。

2009年05月29日

自然の静寂の中に (奈良・室生寺)

しゃくなげで有名な奈良室生寺。

しゃくなげの花には、まだ早かったようです。

静寂の中に朱色の五重塔が、凛として建っていました。

本堂へ向かう美しい石段の両側にも、しゃくなげの木が・・・

ピンクや白のしゃくなげが咲く頃は、華やかになることでしょう。

金堂は平安初期のもので国宝。

国宝の仏様たち。

ここでも薬師如来様に、腰痛の回復を祈願。

コケラ葺きの屋根のシャープな傾きに感動。

深い緑が、目に鮮やかでした。

しゃくなげの花には、まだ早かったようです。

静寂の中に朱色の五重塔が、凛として建っていました。

本堂へ向かう美しい石段の両側にも、しゃくなげの木が・・・

ピンクや白のしゃくなげが咲く頃は、華やかになることでしょう。

金堂は平安初期のもので国宝。

国宝の仏様たち。

ここでも薬師如来様に、腰痛の回復を祈願。

コケラ葺きの屋根のシャープな傾きに感動。

深い緑が、目に鮮やかでした。

2009年05月28日

万葉の世界へ誘う空間 (奈良・山田寺跡)

山田寺(やまだでら)は、奈良県桜井市山田にあった古代寺院。

広大な寺院あとには、広い空間があり、万葉の世界に思いがタイムスリップしていきます。

寺院は、7世紀半ばに建て始められはじめ、壮大な回廊があったようです。

ここがより注目されたのが、1982年に、土砂崩れにより倒壊、埋没した回廊の一部がそのまま土中から発見されたことです。

発見された当時の写真が、飛鳥資料館に掲示してありました。

(飛鳥資料館にて)

飛鳥資料館では、出土した柱、連子窓を使って、当時の回廊を再現しています。

何もない広い空間は、私の想像力をかきたててくれます。

広大な寺院あとには、広い空間があり、万葉の世界に思いがタイムスリップしていきます。

寺院は、7世紀半ばに建て始められはじめ、壮大な回廊があったようです。

ここがより注目されたのが、1982年に、土砂崩れにより倒壊、埋没した回廊の一部がそのまま土中から発見されたことです。

発見された当時の写真が、飛鳥資料館に掲示してありました。

(飛鳥資料館にて)

飛鳥資料館では、出土した柱、連子窓を使って、当時の回廊を再現しています。

何もない広い空間は、私の想像力をかきたててくれます。

2009年05月28日

飛鳥の時代の噴水 (奈良・飛鳥資料館)

7世紀の飛鳥時代の人々は、どんな暮らしをしていたのでしょうか?

きっと生活を楽しんでいたように感じます。

というのも、飛鳥資料館にある石造りの像を見て驚きました。

この大きな石人像は、当時の噴水です!

実物はこれ。

花崗岩から掘り出し、口の部分に穴が開いています。

表情は豊かで、微笑んでいるようです。

全体を見ると、男女が抱き合っているようにも見えます。

あの時代に噴水というのは凄い発想です。

この須弥山石(しゅみせんせき)も、一番下のところから水が出てくる噴水です。

時代を先取りした石造に、その当時の潤いのある生活を感じました。

そして、飛鳥の人々の先進的な凄さに感動しました。

きっと生活を楽しんでいたように感じます。

というのも、飛鳥資料館にある石造りの像を見て驚きました。

この大きな石人像は、当時の噴水です!

実物はこれ。

花崗岩から掘り出し、口の部分に穴が開いています。

表情は豊かで、微笑んでいるようです。

全体を見ると、男女が抱き合っているようにも見えます。

あの時代に噴水というのは凄い発想です。

この須弥山石(しゅみせんせき)も、一番下のところから水が出てくる噴水です。

時代を先取りした石造に、その当時の潤いのある生活を感じました。

そして、飛鳥の人々の先進的な凄さに感動しました。

2009年05月27日

石が織り成す遺跡跡 (奈良・伝飛鳥板蓋宮跡)

飛鳥板蓋宮は、7世紀中葉に皇極天皇が営んだ宮。

ここが、その遺跡と思われています。

この頃の寺は、瓦葺きであったのに、「板蓋宮」は、屋根に板を葺いていたことに由来すると言われています。

掘立柱が立っていたようです。

まるで、排水路のよう。

とても質素な中にもきっちりとした宮殿だったように感じました。

ここが、その遺跡と思われています。

この頃の寺は、瓦葺きであったのに、「板蓋宮」は、屋根に板を葺いていたことに由来すると言われています。

掘立柱が立っていたようです。

まるで、排水路のよう。

とても質素な中にもきっちりとした宮殿だったように感じました。

2009年05月27日

小高い丘の謎の石 (奈良・酒船石遺跡)

亀形石造物のある遺跡からちょっと小高い丘を登ると、そこに、酒船石があります。

大きな花崗岩の塊に、溝や窪みが掘られています。

酒を搾る槽だったとも、油や薬を作る器具だったとも、そして、庭園の施設だったとも言われています。

つまりは、謎です!

何だか、ナスカの地上絵にこのような感じのものがあったようにも思えてきます。

飛鳥とナスカ?!

そんな訳はないでしょう。

飛鳥資料館の庭には、この酒石遺跡のレプリカに水を流していました。

さて、何に使ったものだったんでしょうか?

大きな花崗岩の塊に、溝や窪みが掘られています。

酒を搾る槽だったとも、油や薬を作る器具だったとも、そして、庭園の施設だったとも言われています。

つまりは、謎です!

何だか、ナスカの地上絵にこのような感じのものがあったようにも思えてきます。

飛鳥とナスカ?!

そんな訳はないでしょう。

飛鳥資料館の庭には、この酒石遺跡のレプリカに水を流していました。

さて、何に使ったものだったんでしょうか?

2009年05月27日

石と水の謎の空間 (奈良・酒船石遺跡)

飛鳥寺の近くにある酒船石遺跡。

そこには、謎に包まれた7世紀頃の石の遺跡がありました。

ここにあるのは、亀形石造物。

湧き水が小判形の石造物から亀形の石造物に流れ込みます。

これは、何らかの祭祀に使われたようです。

でも、何だか水時計のようでもあります。

想像は膨らみます・・・

そこには、謎に包まれた7世紀頃の石の遺跡がありました。

ここにあるのは、亀形石造物。

湧き水が小判形の石造物から亀形の石造物に流れ込みます。

これは、何らかの祭祀に使われたようです。

でも、何だか水時計のようでもあります。

想像は膨らみます・・・

2009年05月26日

眠りから覚めた古墳 (奈良・高松塚古墳)

明日香村にある高松塚古墳。

ここの天平美人も、眠りから覚まされました。

発掘前の高松塚古墳の写真が、覆いの向こう側に倒れていました。

今は、当時の姿は望めません。

今は、重機が入って、まさに工事現場。

天平美人も、さぞかしうるさかったことでしょう。

でも、古墳の周りの風景は、悠久の時を越えて、今も変わることなく、同じ時を刻んでいるように感じました。

ここの天平美人も、眠りから覚まされました。

発掘前の高松塚古墳の写真が、覆いの向こう側に倒れていました。

今は、当時の姿は望めません。

今は、重機が入って、まさに工事現場。

天平美人も、さぞかしうるさかったことでしょう。

でも、古墳の周りの風景は、悠久の時を越えて、今も変わることなく、同じ時を刻んでいるように感じました。

2009年05月26日

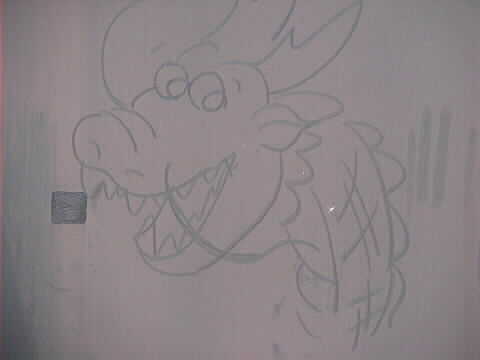

眠りから覚めた古墳 (奈良・キトラ古墳)

長い眠りを覚まされたキトラ古墳。

普通の道路の横にあるこの小高い丘がそんな凄い古墳とは・・・

でも、現代人の手で開けられた古墳は、眠りから覚め、腐食の一途を・・・

そして、古墳は、温湿度管理された巨大工場のようになっていました。

発見当時の写真が、入り口に掲示されていました。

開口部付近に、今はこの「工場」が建っています。

壁画もズタズタに剥がされたこの古墳。

入り口の扉に落書きされた青龍だけが、にっこりと笑っていました。

普通の道路の横にあるこの小高い丘がそんな凄い古墳とは・・・

でも、現代人の手で開けられた古墳は、眠りから覚め、腐食の一途を・・・

そして、古墳は、温湿度管理された巨大工場のようになっていました。

発見当時の写真が、入り口に掲示されていました。

開口部付近に、今はこの「工場」が建っています。

壁画もズタズタに剥がされたこの古墳。

入り口の扉に落書きされた青龍だけが、にっこりと笑っていました。

2009年05月25日

石舞台は今も歴史の流れの中に (奈良・石舞台古墳)

奈良の明日香村にある石舞台は、長い年月を経ても季節の移ろいの中にありました。

実際にこの目で見ると、石の大きさに圧倒されました。

築造は7世紀の初め頃と推定され、蘇我馬子の墓ではないかといわれています。

玄室の入り口は、ゆうに2mはあり、私も屈まずに玄室の中へ。

玄室の内部は、高さが4.8mもあり、その広さは長さ7.8m、幅3.4mという大きなもの。

こんな巨大な石をどこから運んだのでしょうか?

古墳上部の盛り土のなくなった今も、巨大な天井石だけが、万葉の昔を語っていました。

実際にこの目で見ると、石の大きさに圧倒されました。

築造は7世紀の初め頃と推定され、蘇我馬子の墓ではないかといわれています。

玄室の入り口は、ゆうに2mはあり、私も屈まずに玄室の中へ。

玄室の内部は、高さが4.8mもあり、その広さは長さ7.8m、幅3.4mという大きなもの。

こんな巨大な石をどこから運んだのでしょうか?

古墳上部の盛り土のなくなった今も、巨大な天井石だけが、万葉の昔を語っていました。

2009年05月23日

平安の世の空気を感じて (法界寺)

法界寺は、伏見にひっそりとたたずむ平安の世を感じさせてくれるお寺です。

桧皮葺きの国宝の阿弥陀堂は、重厚さを感じます。

障子からの光を受けて、国宝の阿弥陀如来座像が、凛とした空間の中で語りかけてくれました。

お堂での撮影は出来ませんでしたが、壁画もきれいに残っており、柱にも鮮やかな色彩の曼荼羅が描かれていました。

まさしく平安時代の鮮やかさを感じました。

薬師堂には秘仏の薬師如来があり、胎内仏があることから、”身ごもりの薬師”として安産祈願で有名です。

私は、薬師如来さんに腰痛が治りますようにとお願いしてきました。

平安時代の空気を感じるひとときでした。

桧皮葺きの国宝の阿弥陀堂は、重厚さを感じます。

障子からの光を受けて、国宝の阿弥陀如来座像が、凛とした空間の中で語りかけてくれました。

お堂での撮影は出来ませんでしたが、壁画もきれいに残っており、柱にも鮮やかな色彩の曼荼羅が描かれていました。

まさしく平安時代の鮮やかさを感じました。

薬師堂には秘仏の薬師如来があり、胎内仏があることから、”身ごもりの薬師”として安産祈願で有名です。

私は、薬師如来さんに腰痛が治りますようにとお願いしてきました。

平安時代の空気を感じるひとときでした。

2009年05月22日

美しく伸びる敷石 (勧修寺)

勧修寺(かじゅうじ)の境内にある丸い敷石。

美しい曲線美を造っています。

勧修寺には、水戸黄門さま(徳川光圀)がデザインしたという勧修寺燈籠があります。

マグロの大トロが乗った”にぎり鮨”の形といわれる雪見灯篭。

これも石の芸術です。

敷石にも美しさが演出されています。

真っ直ぐ、クロスし、そして曲がりながら伸びていく敷石に、人生を感じました。

門には、次のような教えが掲げられていました。

感謝!

美しい曲線美を造っています。

勧修寺には、水戸黄門さま(徳川光圀)がデザインしたという勧修寺燈籠があります。

マグロの大トロが乗った”にぎり鮨”の形といわれる雪見灯篭。

これも石の芸術です。

敷石にも美しさが演出されています。

真っ直ぐ、クロスし、そして曲がりながら伸びていく敷石に、人生を感じました。

門には、次のような教えが掲げられていました。

感謝!

2009年05月22日

氷室の池にスイレン、カキツバタ (勧修寺)

山科の勧修寺(かじゅうじ)にある「氷室の池」

いま、スイレンやカキツバタがきれいな花を咲かせています。

東山魁夷は、 「夏深む」(1968年)という題名でこの池を描きました。

しかし、40年前にはなかったスイレン。

この時期は、きれいに咲いて、華やかさを増します。

白いスイレンは、モネの「睡蓮」を思い起こさせてくれます。

カキツバタも、雨に濡れて輝いていました。

黄色のハナショウブは、より周りを華やかにしてくれます。

梅雨を前にして、池に飛び込むカエルの水音が響いていました。

いま、スイレンやカキツバタがきれいな花を咲かせています。

東山魁夷は、 「夏深む」(1968年)という題名でこの池を描きました。

しかし、40年前にはなかったスイレン。

この時期は、きれいに咲いて、華やかさを増します。

白いスイレンは、モネの「睡蓮」を思い起こさせてくれます。

カキツバタも、雨に濡れて輝いていました。

黄色のハナショウブは、より周りを華やかにしてくれます。

梅雨を前にして、池に飛び込むカエルの水音が響いていました。

2009年05月20日

額縁の中の大原の里 (大原・宝泉院)

赤い毛氈の敷かれた向こうには、額縁の絵のような緑の竹林と大原の里が広がります。

二面の広い額縁。

左側には、樹齢600年の近江富士を模った五葉の松の雄大な枝ぶり。

見かけた障子には、赤い毛氈の色が映り、幻想的な美の世界がありました。

そして、縁側の端にある手水鉢の水は水禽窟(すいきんくつ)につながっていて、水がここちよい琴のような音色を響かせていました。

二面の広い額縁。

左側には、樹齢600年の近江富士を模った五葉の松の雄大な枝ぶり。

見かけた障子には、赤い毛氈の色が映り、幻想的な美の世界がありました。

そして、縁側の端にある手水鉢の水は水禽窟(すいきんくつ)につながっていて、水がここちよい琴のような音色を響かせていました。

2009年05月20日

緑の中のわらべ地蔵 (大原・三千院)

昨年の雪の日に訪ねて以来の三千院。

「雪の三千院」

http://photonorichan.kyo2.jp/e483946.html

わらべ地蔵も、新緑の中で暖かい微笑を見せていました。

寝そべったわらべ地蔵は、苔の中で気持ちよさそうです。

往生極楽院の周りは、緑の中。

若い二人も、緑の中で心地よさそうでした。

「雪の三千院」

http://photonorichan.kyo2.jp/e483946.html

わらべ地蔵も、新緑の中で暖かい微笑を見せていました。

寝そべったわらべ地蔵は、苔の中で気持ちよさそうです。

往生極楽院の周りは、緑の中。

若い二人も、緑の中で心地よさそうでした。

2009年05月19日

大原女が行く (大原)

快晴の大原の里。

昼下がりの里中を、大原女が歩いていました。

音無の滝から流れを作る律川の橋の周りは、緑一色。

大原の里は、新緑の季節へ衣替え。

実光院の向こうに見る大原の山並みは、もう夏のようでした。

昼下がりの里中を、大原女が歩いていました。

音無の滝から流れを作る律川の橋の周りは、緑一色。

大原の里は、新緑の季節へ衣替え。

実光院の向こうに見る大原の山並みは、もう夏のようでした。

2009年05月17日

白いハンカチの生る樹 (滋賀・朽木)

白いハンカチが、樹にぶら下がっている!

その名前も、「ハンカチノキ」

中国原産のこの樹は、5月に花が咲きます。

ハンカチのように見えるのは「包(ほう)」と呼ばれる葉。

中に見える直径2cmぐらいの黄色いのが花で、下向きに咲いています。

落ちた花を見ると、白くて、とても可愛いです。

白いハンカチも、樹の中では緑の葉の色が映って、緑っぽく見えてしまいます。

白いハンカチが樹にいっぱいぶら下がって、風に揺れていました。

その名前も、「ハンカチノキ」

中国原産のこの樹は、5月に花が咲きます。

ハンカチのように見えるのは「包(ほう)」と呼ばれる葉。

中に見える直径2cmぐらいの黄色いのが花で、下向きに咲いています。

落ちた花を見ると、白くて、とても可愛いです。

白いハンカチも、樹の中では緑の葉の色が映って、緑っぽく見えてしまいます。

白いハンカチが樹にいっぱいぶら下がって、風に揺れていました。

2009年05月15日

糺の森を駆け抜ける馬たち (下鴨神社)

葵祭の行列が到着した下鴨神社では、走馬の儀が行われました。

糺の森(ただすのもり)の中を、馬が全速力で走り抜けます。

全速力の馬の上で、騎手がまるで舞を舞うような華麗な腕さばき。

競馬の元祖を見るようで、普段は静かな糺の森が興奮に包まれていました。

糺の森(ただすのもり)の中を、馬が全速力で走り抜けます。

全速力の馬の上で、騎手がまるで舞を舞うような華麗な腕さばき。

競馬の元祖を見るようで、普段は静かな糺の森が興奮に包まれていました。

2009年05月15日

葵の葉っぱが街を行く (葵祭・下鴨神社)

京都三大祭のひとつである「葵祭」がありました。

この祭は、下鴨神社と上賀茂神社の例祭で、5月15日に行われ、古くは賀茂祭とも言われていました。

それが、葵祭と呼ばれるようになったのは、江戸時代に祭が再興されてのち、牛車(御所車)をはじめ、参加者だけでなく牛馬にいたるまで、すべて葵の葉で飾るようになって、この名になったそうです。

この祭は、今から約1400年前に始まったと言いますから、長い歴史を刻んでいます。

行列の最後を斎王代の女人列が進みます。

今年の斎王は、裏千家の千宗室家元の長女が務められました。

わが国の祭のなかでも、数少ない王朝風俗の伝統が残されているこの祭には、40頭ほどの馬や牛も参加。

牛車は、平安の世の優雅さをかもし出していました。

葵の葉っぱが街を優雅に練り歩きました。

この祭は、下鴨神社と上賀茂神社の例祭で、5月15日に行われ、古くは賀茂祭とも言われていました。

それが、葵祭と呼ばれるようになったのは、江戸時代に祭が再興されてのち、牛車(御所車)をはじめ、参加者だけでなく牛馬にいたるまで、すべて葵の葉で飾るようになって、この名になったそうです。

この祭は、今から約1400年前に始まったと言いますから、長い歴史を刻んでいます。

行列の最後を斎王代の女人列が進みます。

今年の斎王は、裏千家の千宗室家元の長女が務められました。

わが国の祭のなかでも、数少ない王朝風俗の伝統が残されているこの祭には、40頭ほどの馬や牛も参加。

牛車は、平安の世の優雅さをかもし出していました。

葵の葉っぱが街を優雅に練り歩きました。

2009年05月14日

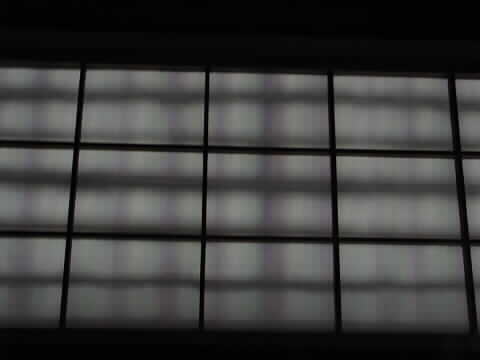

社家の家の素晴らしき庭園 (上賀茂・社家町)

上賀茂神社の境内を潤すならの小川は、社家町に入ると明神川と名前を変えて、透明な水音を響かせます。

社家(しゃけ)とは、上賀茂神社の神職の人たちのお屋敷。

この明神川の水を自分の家の中に取り込み、「曲水の宴」のための小川にして、また明神川に返す。

こんな素敵な庭園のあるのが、西村家別邸。(錦部家旧宅)

壁の向こうは、こんな素晴らしい庭園が広がっています。

この家屋の中は、障子が創り出す素敵な空間。

障子好きの私には、すごく快適な空間です。

玄関横の障子は、外側を竹で工夫を凝らし、家の中には、色の影が映し出されます。

茶室の横にも素敵な障子。

柔らかな光が差し込みます。

裏にも小さな池。

カキツバタが一輪咲いていました。

社家(しゃけ)とは、上賀茂神社の神職の人たちのお屋敷。

この明神川の水を自分の家の中に取り込み、「曲水の宴」のための小川にして、また明神川に返す。

こんな素敵な庭園のあるのが、西村家別邸。(錦部家旧宅)

壁の向こうは、こんな素晴らしい庭園が広がっています。

この家屋の中は、障子が創り出す素敵な空間。

障子好きの私には、すごく快適な空間です。

玄関横の障子は、外側を竹で工夫を凝らし、家の中には、色の影が映し出されます。

茶室の横にも素敵な障子。

柔らかな光が差し込みます。

裏にも小さな池。

カキツバタが一輪咲いていました。