2009年04月18日

可憐にカリン (自宅)

自宅の庭に、カリンの可憐なピンクの花。

久しぶりに快晴。

そんな快晴な日に、久しぶりに庭に出ると、カリンの薄くて可憐なピンクの花がいっぱい咲いていました。

かたつむりがいました。

♪世界中で一番大切な人に会った、きょうまでのそしてこれからの人生の中で♪

小田和正の唄を口ずさんでいました。

今年は、カリン酒を造ろうかな。

ゆっくりと過ぎる時間が、おいしいお酒を造ってくれると思います。

久しぶりに快晴。

そんな快晴な日に、久しぶりに庭に出ると、カリンの薄くて可憐なピンクの花がいっぱい咲いていました。

かたつむりがいました。

♪世界中で一番大切な人に会った、きょうまでのそしてこれからの人生の中で♪

小田和正の唄を口ずさんでいました。

今年は、カリン酒を造ろうかな。

ゆっくりと過ぎる時間が、おいしいお酒を造ってくれると思います。

2009年04月16日

40年後の環境は? (宝ヶ池)

きょうは仕事で宝ヶ池の国立京都国際会館へ。

竣工は、1966年。

もう40年以上も前に作られた会議場ですが、今でも斬新さを感じる建築物です。

ここを舞台に、京都議定書を採択した「地球温暖化防止京都会議」が行われました。

KYOTOは、環境の代名詞になった所以です。

比叡山が間近に見える前庭には、八重桜が満開でした。

この環境は、あと40年後はどうなっているのでしょうか?

それは、これからの我々のひとりひとりの生活にかかっているんでしょうね。

(仕事帰りにつき、写真は携帯写真です)

竣工は、1966年。

もう40年以上も前に作られた会議場ですが、今でも斬新さを感じる建築物です。

ここを舞台に、京都議定書を採択した「地球温暖化防止京都会議」が行われました。

KYOTOは、環境の代名詞になった所以です。

比叡山が間近に見える前庭には、八重桜が満開でした。

この環境は、あと40年後はどうなっているのでしょうか?

それは、これからの我々のひとりひとりの生活にかかっているんでしょうね。

(仕事帰りにつき、写真は携帯写真です)

2009年04月15日

湖畔の樹 (琵琶湖)

琵琶湖湖畔には、水際ぎりぎりや水の中に大木があります。

この樹の根っこは、常に水に浸かっているのに根腐れを起こさないのでしょうか?

でも、とてもたくましい樹です。

大きな湖に大きな枝ぶりの樹。

琵琶湖特有の漁法である「えり」の杭が見えました。

湖畔の樹々も、だんだん緑を増していくのでしょうね。

この樹の根っこは、常に水に浸かっているのに根腐れを起こさないのでしょうか?

でも、とてもたくましい樹です。

大きな湖に大きな枝ぶりの樹。

琵琶湖特有の漁法である「えり」の杭が見えました。

湖畔の樹々も、だんだん緑を増していくのでしょうね。

2009年04月12日

山里の枝垂桜 (滋賀・信楽)

信楽焼きで有名な信楽町の近くにある畑の枝垂桜。

この時期になると、人でいっぱいになります。

来月は、もう端午の節句なんですね。

鯉のぼりが悠々と泳いでいます。

春真っ盛り。

この枝垂桜は、樹齢400年とか。

まるで、この村を見渡すぬしのようでした。

この時期になると、人でいっぱいになります。

来月は、もう端午の節句なんですね。

鯉のぼりが悠々と泳いでいます。

春真っ盛り。

この枝垂桜は、樹齢400年とか。

まるで、この村を見渡すぬしのようでした。

2009年04月11日

ラグジュアリーな世界へ (岡崎公園:京都国立近代美術館)

京都国立近代美術館できょうから始まった「ラグチュアリー(ファッションの欲望)」展に行ってきました。

http://www.kci.or.jp/exhibitions/luxury/

京都近代美術館は、平安神宮のある岡崎公園内にあります。

初日ということもあり、まだまだ人出は少なかったので、じっくりと鑑賞できました。

ラグジュアリー・・・贅沢品、高級品として認識されている

今回の展覧会は大きく4つのセクションに分かれていました。

セクション1:「着飾ることは自分の力をしめすこと」

パスカルの言葉だそうですが、自らを華やかに飾り立てる人々の欲望のひとつの側面を言い当てています。

18世紀の宮廷服が手の届くところに展示されているのにはびっくりしました!

セクション2:「削ぎ落とすことは飾ること」

優美な装飾が好まれる一方で、シンプルで日常的なスタイル、それをデザインの造形性や素材でこだわるのも凄い贅沢。

余分な装飾を削ぎ落とすことで浮かび上がってくる新しい美しさがそこにはありました。

セクション3:「冒険する精神」

「今までにない服」というのも贅沢。

今回は、川久保玲さんの作品を、着せる前の生地の写真もあわせて展示することで、その冒険することの贅沢さをより感じさせてくれました。

セクション4:「ひとつだけの服」

希少なものへの付加価値。

ひとつしかないもの、自分だけのものというのも、ひとつの贅沢なんですね。

使い古しのリメイクも現在のエコの世界とあわせて考えると、最高の贅沢なのかもしれません。

京都では、2009年4月11日から5月24日まで、京都国立近代美術館で。

そのあと、東京では、2009年10月31日から2010年1月17日まで、東京都現代美術館で。

美術館を出て、平安神宮の近くまで行くと、枝垂桜が満開でした。

何と贅沢な!

ラグジュアリー!

http://www.kci.or.jp/exhibitions/luxury/

京都近代美術館は、平安神宮のある岡崎公園内にあります。

初日ということもあり、まだまだ人出は少なかったので、じっくりと鑑賞できました。

ラグジュアリー・・・贅沢品、高級品として認識されている

今回の展覧会は大きく4つのセクションに分かれていました。

セクション1:「着飾ることは自分の力をしめすこと」

パスカルの言葉だそうですが、自らを華やかに飾り立てる人々の欲望のひとつの側面を言い当てています。

18世紀の宮廷服が手の届くところに展示されているのにはびっくりしました!

セクション2:「削ぎ落とすことは飾ること」

優美な装飾が好まれる一方で、シンプルで日常的なスタイル、それをデザインの造形性や素材でこだわるのも凄い贅沢。

余分な装飾を削ぎ落とすことで浮かび上がってくる新しい美しさがそこにはありました。

セクション3:「冒険する精神」

「今までにない服」というのも贅沢。

今回は、川久保玲さんの作品を、着せる前の生地の写真もあわせて展示することで、その冒険することの贅沢さをより感じさせてくれました。

セクション4:「ひとつだけの服」

希少なものへの付加価値。

ひとつしかないもの、自分だけのものというのも、ひとつの贅沢なんですね。

使い古しのリメイクも現在のエコの世界とあわせて考えると、最高の贅沢なのかもしれません。

京都では、2009年4月11日から5月24日まで、京都国立近代美術館で。

そのあと、東京では、2009年10月31日から2010年1月17日まで、東京都現代美術館で。

美術館を出て、平安神宮の近くまで行くと、枝垂桜が満開でした。

何と贅沢な!

ラグジュアリー!

2009年04月10日

月の明かりは変わらず (円山公園)

円山公園の枝垂桜は二代目に変わりましたが、お月様は昔と変わらない姿で、枝垂桜を照らしていました。

東山の向こうから、お月様が顔を見せました。

あっという間に、お月様は明るい輝きを投げかけだしました。

お月様の周りには、きれいな輪が光り輝いていました。

1代目よりは力強さのなくなった枝垂桜ですが、精一杯、満月のお月様にも助けられて、つかの間の美しさで輝いていました。

東山の向こうから、お月様が顔を見せました。

あっという間に、お月様は明るい輝きを投げかけだしました。

お月様の周りには、きれいな輪が光り輝いていました。

1代目よりは力強さのなくなった枝垂桜ですが、精一杯、満月のお月様にも助けられて、つかの間の美しさで輝いていました。

2009年04月10日

たそがれ時の桜 (円山公園)

円山公園のたそがれ時は、花見の人々の顔と桜の輝きが交代する時間。

桜が、ライトで輝きだしました。

赤い毛氈の下でも花見の宴が始まりだしました。

枝垂桜もライトアップで輝きだします。

ぼんぼりにも照らされて、桜もまぶしく光りだします。

そして、主役は、枝垂桜になりました。

桜が、ライトで輝きだしました。

赤い毛氈の下でも花見の宴が始まりだしました。

枝垂桜もライトアップで輝きだします。

ぼんぼりにも照らされて、桜もまぶしく光りだします。

そして、主役は、枝垂桜になりました。

2009年04月09日

祇園白川の月 (祇園白川)

久しぶりの祇園白川。

満月が桜の木の間から、まぶしいばかりに輝いていました。

白川の橋のぼんぼりといっしょに、お月様も桜を照らしています。

丸くて大きなお月様。

暖かな京都になりました。

満月が桜の木の間から、まぶしいばかりに輝いていました。

白川の橋のぼんぼりといっしょに、お月様も桜を照らしています。

丸くて大きなお月様。

暖かな京都になりました。

2009年04月09日

「都をどり」も始まって (祇園)

「都をどり」の始まっている祇園。

本物の舞妓さんも大忙しです。

祇園コーナーの入り口には、大きく「都をどり」の看板が・・・

平日でもすごい人手で賑わっています。

「そうだ京都、行こう」が当たってるんでしょうか!

本物の舞妓さんも大忙しです。

祇園コーナーの入り口には、大きく「都をどり」の看板が・・・

平日でもすごい人手で賑わっています。

「そうだ京都、行こう」が当たってるんでしょうか!

2009年04月09日

散り行く桜の緑の葉 (木屋町)

木屋町通りを流れる高瀬川沿いの桜には、緑の葉っぱが目立ち出しました。

でも、新鮮な緑の葉っぱは、まるで脱皮してくる蝶のようです。

でも、まだまだきれいに咲いています。

風が吹くと、花吹雪が高瀬川の流れに乗ります。

もう数日間は楽しめそうな木屋町通りの桜です。

でも、新鮮な緑の葉っぱは、まるで脱皮してくる蝶のようです。

でも、まだまだきれいに咲いています。

風が吹くと、花吹雪が高瀬川の流れに乗ります。

もう数日間は楽しめそうな木屋町通りの桜です。

2009年04月08日

影の紅葉 (光悦寺)

紅葉の季節は真っ赤なもみじで色づいていた参道。

冬の参道は、枝の影が、まるで手のように襲い掛かります。

でも、石畳の影が紅葉をイメージさせてくれます。

枝の影が、石段を登ってきます。

もうすぐ、緑のトンネルになって、また違った影を演出してくれることでしょう。

昨年2008年11月の光悦寺です。

http://photonorichan.kyo2.jp/e730068.html

冬の参道は、枝の影が、まるで手のように襲い掛かります。

でも、石畳の影が紅葉をイメージさせてくれます。

枝の影が、石段を登ってきます。

もうすぐ、緑のトンネルになって、また違った影を演出してくれることでしょう。

昨年2008年11月の光悦寺です。

http://photonorichan.kyo2.jp/e730068.html

2009年04月07日

光と影の魔術 (光悦寺)

紅葉で賑わった光悦寺。

桜を求めて訪ねましたが、まだまだ。

でも、有名な光悦垣(臥牛垣)は、光と影が素晴らしいシンメトリックな造形美を見せてくれました。

垣根が倍に見えるから不思議です。

緩やかに弧を描くこの垣根が、高低差で庭の広さを演出しています。

しかし、影によって、その大きさまでも大きく演出しているのには驚きました。

まるで魔術のよう。

鷹が峰の山桜は、これからです。

昨年2008年11月の光悦寺です。

http://photonorichan.kyo2.jp/e730068.html

桜を求めて訪ねましたが、まだまだ。

でも、有名な光悦垣(臥牛垣)は、光と影が素晴らしいシンメトリックな造形美を見せてくれました。

垣根が倍に見えるから不思議です。

緩やかに弧を描くこの垣根が、高低差で庭の広さを演出しています。

しかし、影によって、その大きさまでも大きく演出しているのには驚きました。

まるで魔術のよう。

鷹が峰の山桜は、これからです。

昨年2008年11月の光悦寺です。

http://photonorichan.kyo2.jp/e730068.html

2009年04月04日

高瀬川の桜 (木屋町高瀬川)

雨の京都。

高瀬川の流れは濁り気味。

高瀬川横のカフェレストランの桜も居心地がよさそうです。

高瀬舟の桜も満開です。

三条通りを行く人も傘の花です。

満開間近の桜も雨に打たれていました。

1月の「高瀬川」は、こんな感じでした。

http://photonorichan.kyo2.jp/e812848.html

高瀬川の流れは濁り気味。

高瀬川横のカフェレストランの桜も居心地がよさそうです。

高瀬舟の桜も満開です。

三条通りを行く人も傘の花です。

満開間近の桜も雨に打たれていました。

1月の「高瀬川」は、こんな感じでした。

http://photonorichan.kyo2.jp/e812848.html

2009年04月03日

つわもの達の銀の跡 (青春18切符の旅パート2)No.12

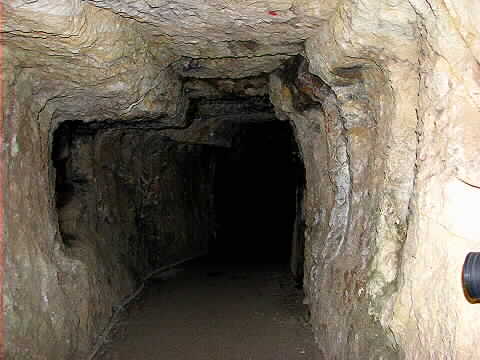

龍源寺間歩は、1715年に開発され、良質の銀が掘り出されたそうです。

このトンネルは、すべて人間がノミでくり貫いていったのですから、想像を絶します。

入り口の上にはお社があり、坑員は、入坑するときに、安全を祈願して手を合わせて入ったのでしょうか。

木で出来たつっかい棒が生々しさを感じました。

坑道の高さは1.6mから2.1m。

私は、大半がかがんで歩きました。

長さは600mにも及ぶそうですが、歩けるのは、約300mです。

幻想的な世界ですが、この穴には、昔の人々の地と汗で堀抜かれたと思うと、そのすごい力に圧倒されました。

このトンネルは、すべて人間がノミでくり貫いていったのですから、想像を絶します。

入り口の上にはお社があり、坑員は、入坑するときに、安全を祈願して手を合わせて入ったのでしょうか。

木で出来たつっかい棒が生々しさを感じました。

坑道の高さは1.6mから2.1m。

私は、大半がかがんで歩きました。

長さは600mにも及ぶそうですが、歩けるのは、約300mです。

幻想的な世界ですが、この穴には、昔の人々の地と汗で堀抜かれたと思うと、そのすごい力に圧倒されました。

2009年04月03日

大森の街並み (青春18切符の旅パート2)No.11

大森町の街並みは、タイムスリップ。

のみで鉱山を掘った人がたばこを買ったのでしょうか。

郷原医院と書かれてありました。

新聞屋の看板も昭和の初期を感じさせます。

冷たい水が溝を流れていました。

何気ない街並みに、何気なく落ち着きを感じます。

龍源寺間歩入り口近くにある高橋家。

石見銀山の年寄山組頭だった高橋家のお宅だそうです。

茶室もあるそうですから、豪い方だったんでしょうね。

川側の山に大きな龍源寺間歩があります。

のみで鉱山を掘った人がたばこを買ったのでしょうか。

郷原医院と書かれてありました。

新聞屋の看板も昭和の初期を感じさせます。

冷たい水が溝を流れていました。

何気ない街並みに、何気なく落ち着きを感じます。

龍源寺間歩入り口近くにある高橋家。

石見銀山の年寄山組頭だった高橋家のお宅だそうです。

茶室もあるそうですから、豪い方だったんでしょうね。

川側の山に大きな龍源寺間歩があります。

2009年04月03日

石見銀山の桜 (青春18切符の旅パート2)No.10

1309年に発見されたと言われる石見銀山。

1943年(昭和18年)の台風で水害被害を受けるまで採掘されていたというから、すごい歴史をもつ銀山です。

石見銀山付近は、桜が満開。

旧大森裁判所の桜も満開。

裁判所の入り口のランプも時代を感じます。

裁判所の横の何気ない風景も絵になります。

旧河島家の壁に沿う桜並木。

石見銀山の桜は、銀のような輝きを感じました。

1943年(昭和18年)の台風で水害被害を受けるまで採掘されていたというから、すごい歴史をもつ銀山です。

石見銀山付近は、桜が満開。

旧大森裁判所の桜も満開。

裁判所の入り口のランプも時代を感じます。

裁判所の横の何気ない風景も絵になります。

旧河島家の壁に沿う桜並木。

石見銀山の桜は、銀のような輝きを感じました。

2009年04月03日

三江線の桜 (青春18切符の旅パート2)No.9

広島駅から芸備線に乗って三次駅へ。

三次駅から三江線に乗り換えて石見銀山を目指しました。

三次駅の沿線は、桜が満開。

石見都賀と石見松原の間のトンネル。

トンネルの向こうには、桜が満開です。

石見松原と灘の駅に間には、桜の並木が続いていました。

潮駅は桜満開。

沢谷駅を越えると、ここも満開の桜並木。

桜咲く日本の普通の風景が、三江線沿線にはありました。

三次駅から三江線に乗り換えて石見銀山を目指しました。

三次駅の沿線は、桜が満開。

石見都賀と石見松原の間のトンネル。

トンネルの向こうには、桜が満開です。

石見松原と灘の駅に間には、桜の並木が続いていました。

潮駅は桜満開。

沢谷駅を越えると、ここも満開の桜並木。

桜咲く日本の普通の風景が、三江線沿線にはありました。

2009年04月02日

戦争兵器に大小なし! (青春18切符の旅パート2)No.8

原爆ドーム。

一発の爆弾で、20万人もの人々の命が奪われました。

このドームのほぼ上空600mで爆発した原子爆弾。

鉄の棒も熱でねじ曲がっています。

この爆発で、時間は永遠に止まりました。

しかし、原子爆弾も、大久野島で作られていた毒ガス兵器も、人の命を奪い去るということでは大小がつけられないと思います。

一発の爆発で何人を殺傷させるかは問題ではありません。

その兵器が「人の命を奪う」ことが問題なのです。

話が飛躍しますが、今、死刑制度の判例の中で、ひとり殺しても無期懲役でも、10人殺すと死刑・・・といった話もあります。

でも、私は問題は、殺した人の人数ではないと思います。

「人を殺すこと」自体が問題なんだと思います。

一発の爆弾で、20万人もの人々の命が奪われました。

このドームのほぼ上空600mで爆発した原子爆弾。

鉄の棒も熱でねじ曲がっています。

この爆発で、時間は永遠に止まりました。

しかし、原子爆弾も、大久野島で作られていた毒ガス兵器も、人の命を奪い去るということでは大小がつけられないと思います。

一発の爆発で何人を殺傷させるかは問題ではありません。

その兵器が「人の命を奪う」ことが問題なのです。

話が飛躍しますが、今、死刑制度の判例の中で、ひとり殺しても無期懲役でも、10人殺すと死刑・・・といった話もあります。

でも、私は問題は、殺した人の人数ではないと思います。

「人を殺すこと」自体が問題なんだと思います。

2009年04月02日

京都市電に出会えた! (青春18切符の旅パート2)No.7

1978年9月に廃止された京都の市電。

あれから、も30年が建ったんですね。

でも、広島では、まだまだ現役でお客様を運んでいました。

荒神橋付近の桜は、まだつぼみでした。

もう数日すれば、満開の桜の中を快走することでしょう。

懐かしい京都市電。

赤いテールランプが見えなくなるまで眺めていました。

あれから、も30年が建ったんですね。

でも、広島では、まだまだ現役でお客様を運んでいました。

荒神橋付近の桜は、まだつぼみでした。

もう数日すれば、満開の桜の中を快走することでしょう。

懐かしい京都市電。

赤いテールランプが見えなくなるまで眺めていました。

2009年04月02日

夜の路面電車 (青春18切符の旅パート2)No.6

広島の町は、まだまだ路面電車が重要な交通手段になっています。

夜は、特に、路面電車が美しく見えます。

新しい海外の車両は、まだ広島の町には似合っていない感じがしました。

もう少し時間が必要ですね。

夜は、特に、路面電車が美しく見えます。

新しい海外の車両は、まだ広島の町には似合っていない感じがしました。

もう少し時間が必要ですね。