2012年12月31日

晦日の賑わい (錦市場)

祝鯛で、新しい年を祝いたい。

京の台所とも呼ばれる錦市場。

正月の準備の品を買い求める人でごった返しています。

大晦日は年越し蕎麦で・・・

正月用の松飾りが、新しい年に向かっていました。

今年も一年間、「 Norichanフォトチャンネルα 」にアクセスいただきましてありがとうございました。

皆様にとって、来る年が幸多い年になりますように・・・

京の台所とも呼ばれる錦市場。

正月の準備の品を買い求める人でごった返しています。

大晦日は年越し蕎麦で・・・

正月用の松飾りが、新しい年に向かっていました。

今年も一年間、「 Norichanフォトチャンネルα 」にアクセスいただきましてありがとうございました。

皆様にとって、来る年が幸多い年になりますように・・・

2012年12月30日

誇らない輝き (平安女学院・聖アグネス教会)

教会の中のほのかな灯りが、ステンドグラスをまばゆく映し出します。

教会の中からは美しく光るステンドグラスも、昼間は、外からはその美しさは見れません。

でも、夜になって教会内に灯りがともると、外からもその輝きが心をなごませてくれます。

普段は決してその美しさを誇らないステンドグラスが、私は好きです。

ここは、京都御所の横にある平安女学院の聖アグネス教会。

今年もあと2日。

来年の幸せを願って・・・

教会の中からは美しく光るステンドグラスも、昼間は、外からはその美しさは見れません。

でも、夜になって教会内に灯りがともると、外からもその輝きが心をなごませてくれます。

普段は決してその美しさを誇らないステンドグラスが、私は好きです。

ここは、京都御所の横にある平安女学院の聖アグネス教会。

今年もあと2日。

来年の幸せを願って・・・

2012年12月29日

障子のある乗り物 (東山付近)

京都市内で見かけた障子のある風景。

でも、何だか神社仏閣ではなさそうです。

プリンセスラインバス。

これは、東山にある京都女子大行き専用の市バスです。

まさに、女王様の乗り物です。

一度乗ってみたいです。

でも、何だか神社仏閣ではなさそうです。

プリンセスラインバス。

これは、東山にある京都女子大行き専用の市バスです。

まさに、女王様の乗り物です。

一度乗ってみたいです。

2012年12月28日

龍神さまが微笑んだ (壬生寺)

龍が一年を締めくくって微笑んでいるようにも見えます。

今年の干支の辰。

覚え易くするために神話上の動物である龍が割り当てられています。

これは、壬生寺の阿弥陀堂の裏にある方丈池の龍神さんです。

中の島に渡ると、そこには近藤勇の胸像や新撰組隊士のお墓があります。

新撰組は、歴女にはまだまだ人気です。

来年はどんな年になるのでしょうか。

今年の干支の辰。

覚え易くするために神話上の動物である龍が割り当てられています。

これは、壬生寺の阿弥陀堂の裏にある方丈池の龍神さんです。

中の島に渡ると、そこには近藤勇の胸像や新撰組隊士のお墓があります。

新撰組は、歴女にはまだまだ人気です。

来年はどんな年になるのでしょうか。

2012年12月27日

からだで覚えた宝物 (嵐電西院駅付近)

クラシックギターの名演奏家、尚永豊文(なおえとよふみ)さんのギター教室です。

創立1962年だそうですから、ちょうど今年は50周年。

いつも、看板が気になりながら、横を通っています。

(決して写真を反転しているのではありません。)

私は、中学時代に独学でクラシックギターを始めました。

♪ アルハンブラの思い出 ♪ が弾きたくて・・・

若い時は、無我夢中で練習し、卒業までには、アルハンブラが弾けるようになりました。

その頃に覚えた曲は、すべて暗譜していて、今でも楽譜なしで勝手にトレモロの指が動くのが不思議です。

このギター教室の横には、嵐電西院車庫があります。

「練習の時、うるさくないのかな・・・」といつも思いながら、横を通っています。

ちょうど四条大宮行きの電車が通過です。

そして、目の前の西院駅に滑り込みます。

たぶん、50年前も同じような風景だったのでしょう。

からだで覚えた音楽は、思い出と一緒で、ずっと大切な宝物になります。

創立1962年だそうですから、ちょうど今年は50周年。

いつも、看板が気になりながら、横を通っています。

(決して写真を反転しているのではありません。)

私は、中学時代に独学でクラシックギターを始めました。

♪ アルハンブラの思い出 ♪ が弾きたくて・・・

若い時は、無我夢中で練習し、卒業までには、アルハンブラが弾けるようになりました。

その頃に覚えた曲は、すべて暗譜していて、今でも楽譜なしで勝手にトレモロの指が動くのが不思議です。

このギター教室の横には、嵐電西院車庫があります。

「練習の時、うるさくないのかな・・・」といつも思いながら、横を通っています。

ちょうど四条大宮行きの電車が通過です。

そして、目の前の西院駅に滑り込みます。

たぶん、50年前も同じような風景だったのでしょう。

からだで覚えた音楽は、思い出と一緒で、ずっと大切な宝物になります。

2012年12月26日

京の旅籠 (伏見・寺田屋)

懐かしい風情を醸し出す窓辺。

簾の向こうは、伏見の街。

窓の欄間も可愛い。

ここは、京の旅籠の寺田屋さん。

龍馬の泊まった寺田屋は、鳥羽伏見の戦いで焼失していますが、再建されたこの寺田屋も、古い貴重な建物です。

今も旅籠として営業していますので、遠い昔に思いをはせるのもいいかもしれません。

簾の向こうは、伏見の街。

窓の欄間も可愛い。

ここは、京の旅籠の寺田屋さん。

龍馬の泊まった寺田屋は、鳥羽伏見の戦いで焼失していますが、再建されたこの寺田屋も、古い貴重な建物です。

今も旅籠として営業していますので、遠い昔に思いをはせるのもいいかもしれません。

2012年12月25日

2012年12月24日

大階段のメリークリスマス (JR京都駅ビル・大階段)

大きな雪だるまが出現しました!

トナカイさんも、クリスマスプレゼントの配達に大忙し!

蒸気機関車も配達のお手伝いです。

チビちゃんの見つめる先には・・・

大きなクリスマスツリーが現れました。

ここは、JR京都駅ビルの大階段です。

夜になると、大階段が大スクリーンに変身します。

今年も楽しいクリスマスを!

♪♪ メリークリスマス ♪♪

トナカイさんも、クリスマスプレゼントの配達に大忙し!

蒸気機関車も配達のお手伝いです。

チビちゃんの見つめる先には・・・

大きなクリスマスツリーが現れました。

ここは、JR京都駅ビルの大階段です。

夜になると、大階段が大スクリーンに変身します。

今年も楽しいクリスマスを!

♪♪ メリークリスマス ♪♪

2012年12月23日

世界遺産で舞踏会 (東寺・終い弘法)

茶碗とグラスの周りで舞踏会が始まりました。

ここは、世界遺産の東寺。

きょうは、今年最後の弘法さん。

12月の最後の弘法市を「終い弘法」といい、1000軒以上の露店が軒を連ねます。

露店では、日常品から骨董品までいろんなものが並びます。

こんな昔の日常品も並んでいて、見ているだけでワクワクしてきます。

金堂の薬師如来様に、病気の回復をお祈りしました。

お正月用の餅花。

♪♪ もういくつ寝るとお正月 ♪♪

ここは、世界遺産の東寺。

きょうは、今年最後の弘法さん。

12月の最後の弘法市を「終い弘法」といい、1000軒以上の露店が軒を連ねます。

露店では、日常品から骨董品までいろんなものが並びます。

こんな昔の日常品も並んでいて、見ているだけでワクワクしてきます。

金堂の薬師如来様に、病気の回復をお祈りしました。

お正月用の餅花。

♪♪ もういくつ寝るとお正月 ♪♪

2012年12月22日

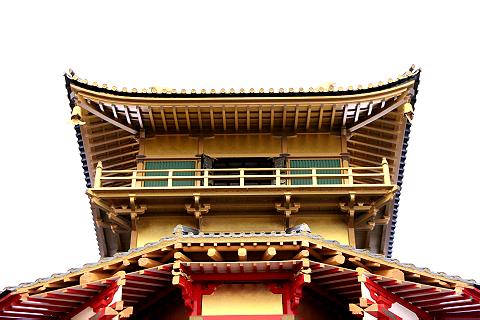

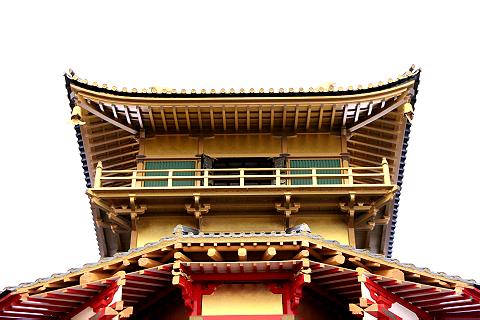

黄金のお城 (滋賀・安土城)

さすがに本物の大きさの安土城の天守閣は素晴らしい輝き!

天守閣の内部は、絢爛豪華。

その天井にも素晴らしい四季の草花が描かれています。

5階部分の八角形の空間は、宇宙そのもの。

天井を天女が飛び交います。

こちらは、実物大を復元した5階・6階部分を展示している「安土天主信長の館」でした。

築城以来わずか3年で焼失した幻の「名城」

タイムマシンがあれば、一度本物を見に時間旅行がしてみたいですね。

天守閣の内部は、絢爛豪華。

その天井にも素晴らしい四季の草花が描かれています。

5階部分の八角形の空間は、宇宙そのもの。

天井を天女が飛び交います。

こちらは、実物大を復元した5階・6階部分を展示している「安土天主信長の館」でした。

築城以来わずか3年で焼失した幻の「名城」

タイムマシンがあれば、一度本物を見に時間旅行がしてみたいですね。

2012年12月21日

お城を探検 (滋賀・安土城)

あの有名な幻の安土城。

実は、その中に潜入したのです!

1階から4階までは吹き抜けになっています。

その吹き抜けの中には、宝塔が建っていました。

吹き抜けの周りに配置された部屋には、素晴らしい襖絵が描かれています。

いざ天守閣へ・・・

・・・と思ったら、5階にいるのは信長様ではありませんか!

ここは、安土城郭博物館。

実物の20分の1の大きさで精密に再現されています。

1階付近の斜めに造られた屋根に、何ともセンスの素晴らしさを感じます。

では、ひとっ飛びして、実物大の安土城に飛んでいきましょう・・・

・・・明日に続く・・・

実は、その中に潜入したのです!

1階から4階までは吹き抜けになっています。

その吹き抜けの中には、宝塔が建っていました。

吹き抜けの周りに配置された部屋には、素晴らしい襖絵が描かれています。

いざ天守閣へ・・・

・・・と思ったら、5階にいるのは信長様ではありませんか!

ここは、安土城郭博物館。

実物の20分の1の大きさで精密に再現されています。

1階付近の斜めに造られた屋根に、何ともセンスの素晴らしさを感じます。

では、ひとっ飛びして、実物大の安土城に飛んでいきましょう・・・

・・・明日に続く・・・

2012年12月20日

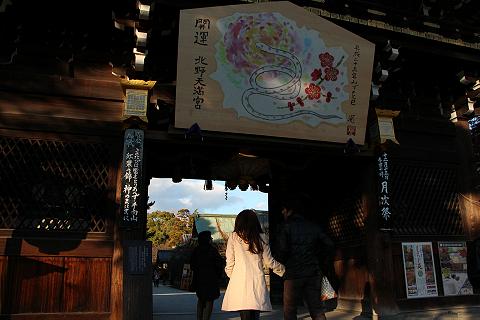

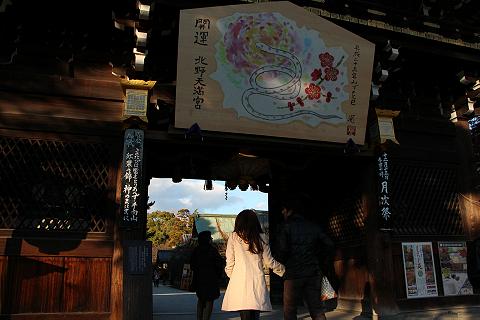

もう迎春 (北野天満宮)

夕日が西に傾くころ。

夕方の北野天満宮のお参りは、ちょっぴり寒くなってきました。

山門には大きな絵馬が飾ってありました。

よく見ると、巳年の大きな絵馬です。

もう迎春の準備が整ったようです。

行く年を思いつつ・・・

夕方の北野天満宮のお参りは、ちょっぴり寒くなってきました。

山門には大きな絵馬が飾ってありました。

よく見ると、巳年の大きな絵馬です。

もう迎春の準備が整ったようです。

行く年を思いつつ・・・

2012年12月19日

受け継がれる時間 (伏見)

伏見の静かな街の中は、お家に帰る足取りも軽やかに見えます。

普段の生活を感じさせてくれる街並み。

酒造りの伝統が育んだ街並みです。

この景観は、親から子へと受け継がれています。

親の背中も子に受け継がれていきます。

川と時間が、絶え間なく流れていっても・・・

普段の生活を感じさせてくれる街並み。

酒造りの伝統が育んだ街並みです。

この景観は、親から子へと受け継がれています。

親の背中も子に受け継がれていきます。

川と時間が、絶え間なく流れていっても・・・

2012年12月18日

2012年12月17日

幻想的な嵯峨野 (常寂光寺・落柿舎)

まだ紅葉の残る嵐山付近。

あんどん(行灯)に照らされて、夜の嵯峨野の散策です。

向かうは、常寂光寺。

闇夜の迫る幻想的な嵯峨野。

落柿舎だけが、不夜城のように照らし出されていました。

あんどん(行灯)に照らされて、夜の嵯峨野の散策です。

向かうは、常寂光寺。

闇夜の迫る幻想的な嵯峨野。

落柿舎だけが、不夜城のように照らし出されていました。

2012年12月16日

暖か色の渡月橋 (嵐山・渡月橋)

紅葉も落葉になった嵐山。

でも、夜になると、嵐山に人々が集まってきました。

夕闇が迫るにつれ、渡月橋が華やいできます。

寒かった渡月橋が、ほんのり暖かい色に染まりました。

でも、夜になると、嵐山に人々が集まってきました。

夕闇が迫るにつれ、渡月橋が華やいできます。

寒かった渡月橋が、ほんのり暖かい色に染まりました。

2012年12月15日

ありがとう 中村屋! (京都南座)

年末恒例の南座顔見世興行。

先日亡くなった十八代目 中村勘三郎。

そのあとを継ぐ六代目 中村勘九郎と二代目 中村七之助。

ふたりは、しっかりと舞台を務めます。

華やかなまねきの看板。

年末の南座は、今年も華やかな舞台の中にありました。

中村勘三郎さんの思い出は永遠です。

先日亡くなった十八代目 中村勘三郎。

そのあとを継ぐ六代目 中村勘九郎と二代目 中村七之助。

ふたりは、しっかりと舞台を務めます。

華やかなまねきの看板。

年末の南座は、今年も華やかな舞台の中にありました。

中村勘三郎さんの思い出は永遠です。

2012年12月14日

街道沿いの時間 (石清水八幡宮・東高野街道沿い)

石清水八幡宮にある街並み。

ここは、かつて京都から高野山への参詣道として用いられた東高野街道沿い。

こんな蔵が、昔の時間の旅人を見送ったのでしょう。

堀の下を、可愛いワンちゃんと散歩する・・・

そんな現在の街道沿いの時間です。

ここは、かつて京都から高野山への参詣道として用いられた東高野街道沿い。

こんな蔵が、昔の時間の旅人を見送ったのでしょう。

堀の下を、可愛いワンちゃんと散歩する・・・

そんな現在の街道沿いの時間です。

2012年12月13日

華やぐ石灯籠たち (石清水八幡宮)

「やわたのはちまんさん」

そう呼ばれるのが石清水八幡宮。

宮内には、450基ほどの石灯籠が建っています。

《流れ左三つ巴紋》の入った石灯籠。

巴は橘とともに石清水八幡当宮の御神紋です。

季節の花に囲まれると、硬い石灯籠の表情が緩みます。

1150年余の歴史と信仰の証。

八幡造りのご本殿が、華やかな朱色に輝いていました。

そう呼ばれるのが石清水八幡宮。

宮内には、450基ほどの石灯籠が建っています。

《流れ左三つ巴紋》の入った石灯籠。

巴は橘とともに石清水八幡当宮の御神紋です。

季節の花に囲まれると、硬い石灯籠の表情が緩みます。

1150年余の歴史と信仰の証。

八幡造りのご本殿が、華やかな朱色に輝いていました。

2012年12月12日

ケーブルカーに乗って (石清水八幡宮・男山ケーブルカー)

窓の外には鮮やかな紅葉。

石清水八幡宮のある男山へ登るケーブルカーです。

遊園地の乗り物のようで、何だか楽しい!

終点の男山山上は紅葉まっ盛り。

そこには、紅葉以上に鮮やかで荘厳な石清水八幡宮がありました。

石清水八幡宮のある男山へ登るケーブルカーです。

遊園地の乗り物のようで、何だか楽しい!

終点の男山山上は紅葉まっ盛り。

そこには、紅葉以上に鮮やかで荘厳な石清水八幡宮がありました。