2017年09月30日

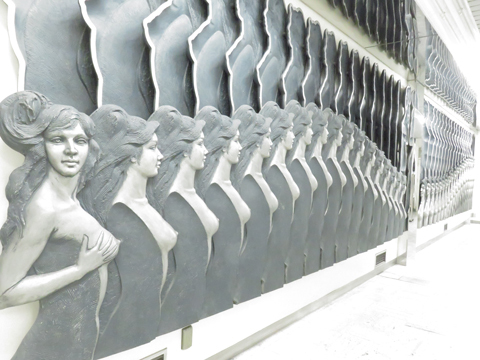

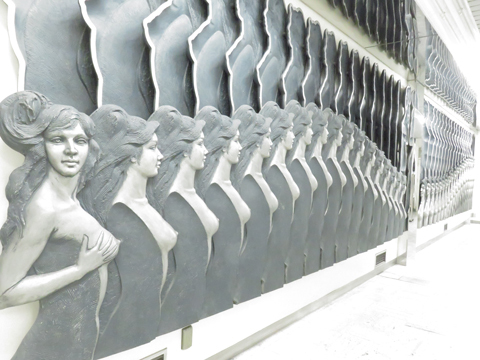

オーロラのようなレリーフ像 (神戸・六甲ライナー住吉駅)

つい見とれてしまい、つい触れたくなるような壁面レリーフ像。

神戸新交通六甲アイランド線の住吉駅です。

通称六甲ライナーのこの交通システムは完全無人運転です。

それにしても、ずらりと36人が繰り返し並ぶ大胆なレリーフ像は、さすが華やかな神戸の街に似合います。

(2017年8月27日撮影)

オーロラ(新谷英子作、1975年)

神戸新交通六甲アイランド線の住吉駅です。

通称六甲ライナーのこの交通システムは完全無人運転です。

それにしても、ずらりと36人が繰り返し並ぶ大胆なレリーフ像は、さすが華やかな神戸の街に似合います。

(2017年8月27日撮影)

オーロラ(新谷英子作、1975年)

2017年09月29日

町家の中のモダニズム建築 (北区・本野精吾邸)

レンガ造りの門に「本野」の表札。

ここは、大正から昭和期にかけて活躍した建築家・本野精吾(1882~1944年)の元自邸。

コンクリートブロックをむき出しのまま使用した壁や、玄関ポーチ。

大正13年に建てられた日本最初のモダニズム建築。

京町家の中では、超モダンな邸宅だったことでしょう。

玄関横のシュロの木は、当時からの町の移ろいを知っています。

(2017年9月18日撮影)

ここは、大正から昭和期にかけて活躍した建築家・本野精吾(1882~1944年)の元自邸。

コンクリートブロックをむき出しのまま使用した壁や、玄関ポーチ。

大正13年に建てられた日本最初のモダニズム建築。

京町家の中では、超モダンな邸宅だったことでしょう。

玄関横のシュロの木は、当時からの町の移ろいを知っています。

(2017年9月18日撮影)

2017年09月28日

古都の夕暮れ時 (八坂の塔)

古都の夕暮れ時は静寂です。

昼間の喧騒が嘘のようです。

昔の京都は、こんな時間が流れていたのでしょうか。

一日の嫌なことも、この空気の中にいると洗われていくよような気がします。

闇が迫ってくると、涼しさも増してきます。

きょうの空気をいっぱい吸い込んでみました。

(2017年9月8日撮影)

昼間の喧騒が嘘のようです。

昔の京都は、こんな時間が流れていたのでしょうか。

一日の嫌なことも、この空気の中にいると洗われていくよような気がします。

闇が迫ってくると、涼しさも増してきます。

きょうの空気をいっぱい吸い込んでみました。

(2017年9月8日撮影)

2017年09月27日

きょう一日の思い出 (東山・将軍塚)

きょうも一日、楽しい思い出作りをありがとう!

東山の将軍塚に、太陽が沈みます。

トンビもきょう一日のラストフライト。

きょうの最後の記念写真は、きょう最後の太陽といっしょです。

明日も良い天気になあれ!

(2017年9月18日撮影)

東山の将軍塚に、太陽が沈みます。

トンビもきょう一日のラストフライト。

きょうの最後の記念写真は、きょう最後の太陽といっしょです。

明日も良い天気になあれ!

(2017年9月18日撮影)

2017年09月26日

心を癒してくれる「夢」(山科・毘沙門堂)

私の心をいつも癒してくれる衝立。

「夢」

毘沙門堂を訪れると、いつも玄関に置かれたこの衝立に見入ります。

そして、一足の草履。

きちんと揃えて置かれた草履にも、心が温かくなります。

まだまだ「夢」を追いかけます♪

(2017年9月10日撮影)

「夢」

毘沙門堂を訪れると、いつも玄関に置かれたこの衝立に見入ります。

そして、一足の草履。

きちんと揃えて置かれた草履にも、心が温かくなります。

まだまだ「夢」を追いかけます♪

(2017年9月10日撮影)

2017年09月25日

紅葉を待つモミジの階段 (山科・毘沙門堂)

まだまだ緑のモミジが、参道の階段を明るくします。

山科にある毘沙門堂の参道。

もう数ヶ月で、紅葉の季節を迎えます。

この落ち着いた空気を、もう少し味わいたい気分です。

(2017年9月10日撮影)

山科にある毘沙門堂の参道。

もう数ヶ月で、紅葉の季節を迎えます。

この落ち着いた空気を、もう少し味わいたい気分です。

(2017年9月10日撮影)

2017年09月24日

不動の滝と不動尊 (双林院・山科聖天)

不動滝から流れ落ちる水が、はね返ります。

東山から流れ出る水は、周りの音をかき消してくれます。

その滝の横には、お瀧不動尊。

ここは、山科の双林院。

山科の聖天さんとも呼ばれています。

境内にある聖天堂。

不動堂の周りは、もみじが色づくのを楽しみにしています。

(2017年9月10日撮影)

東山から流れ出る水は、周りの音をかき消してくれます。

その滝の横には、お瀧不動尊。

ここは、山科の双林院。

山科の聖天さんとも呼ばれています。

境内にある聖天堂。

不動堂の周りは、もみじが色づくのを楽しみにしています。

(2017年9月10日撮影)

2017年09月23日

懐かしさを感じて (JR京都駅)

京都駅にトワイライトエクスプレスが入線?

そんな記憶が蘇ります。

通勤型電車として一世を風靡した103系電車の横を通過していきます。

鉄道車両も、どんどんと代替わりしてゆきます。

(2017年9月8日撮影)

そんな記憶が蘇ります。

通勤型電車として一世を風靡した103系電車の横を通過していきます。

鉄道車両も、どんどんと代替わりしてゆきます。

(2017年9月8日撮影)

2017年09月22日

新鮮な空気を感じて (八坂の塔)

京都の街に陽が沈みました。

京の空気が、昼間の喧騒から解き放たれる時間です。

空気がとっても新鮮に感じます。

夜の帳がゆっくりと下ります。

(2017年9月8日撮影)

京の空気が、昼間の喧騒から解き放たれる時間です。

空気がとっても新鮮に感じます。

夜の帳がゆっくりと下ります。

(2017年9月8日撮影)

2017年09月21日

琵琶湖がワイキキ (浜大津・お祭り広場)

浜大津港をミシガンが出帆します。

浜大津港にあるお祭り広場では、華やかな衣装が揺れます。

BIWAKOハワイアンフェスティバル2017 in 大津。

カラフルな衣装に、太陽が燦々と照りつけます。

琵琶湖畔がワイキキになりました。

(2017年9月10日撮影)

浜大津港にあるお祭り広場では、華やかな衣装が揺れます。

BIWAKOハワイアンフェスティバル2017 in 大津。

カラフルな衣装に、太陽が燦々と照りつけます。

琵琶湖畔がワイキキになりました。

(2017年9月10日撮影)

2017年09月20日

天神信仰発祥の天神さん (下京区・文子天満宮)

天神信仰発祥の神社。

ここは、東本願寺の近くにある文子天満宮で、上京区にある北野天満宮の前身と伝えられています。

菅原道真公の乳母をつとめていたのが多治比文子。

彼女は自分の家の庭に小さな祀をもうけ、道真公を拝んでいて、北野天満宮がまつられるきっかけをつくったので、「北野天満宮の前身神社」と言われています。

菅原道真公が腰をかけたと言われる腰掛け岩。

きょうも、受験生を抱えた親御さんがお参りにいらしていました。

(2017年9月4日撮影)

ここは、東本願寺の近くにある文子天満宮で、上京区にある北野天満宮の前身と伝えられています。

菅原道真公の乳母をつとめていたのが多治比文子。

彼女は自分の家の庭に小さな祀をもうけ、道真公を拝んでいて、北野天満宮がまつられるきっかけをつくったので、「北野天満宮の前身神社」と言われています。

菅原道真公が腰をかけたと言われる腰掛け岩。

きょうも、受験生を抱えた親御さんがお参りにいらしていました。

(2017年9月4日撮影)

2017年09月19日

京町家とレンガ造り (西本願寺・伝道院)

京町家の向こうにそびえる西洋建築。

西本願寺の仏具屋さんの並びに建つレンガ造りの建物。

ここは、西本願寺の伝道院。

明治に建てられた建物で、現在は、西本願寺関連の研究所として利用されています。

建物の周りは、妖怪と思しき石造物が囲みます。

この建物を設計した伊東忠太氏が、大の妖怪マニアだったようです。

そんな素敵な建物も不思議に京都の街に馴染みます。

(2017年9月4日撮影)

西本願寺の仏具屋さんの並びに建つレンガ造りの建物。

ここは、西本願寺の伝道院。

明治に建てられた建物で、現在は、西本願寺関連の研究所として利用されています。

建物の周りは、妖怪と思しき石造物が囲みます。

この建物を設計した伊東忠太氏が、大の妖怪マニアだったようです。

そんな素敵な建物も不思議に京都の街に馴染みます。

(2017年9月4日撮影)

2017年09月18日

手造りの美しき意匠 (梅小路公園大宮南口・唐橋ブリッジ)

リベットの丸い頭がいっぱいある頑丈そうな橋脚。

普段何気なく通り過ぎる跨線橋ですが、その構造の美しさに見惚れます。

梅小路公園の横の東海道本線を跨ぐ跨線橋。

その橋の下を通り抜ける道は、何か不思議の国に抜けられそうです。

そこの道路には、美しい敷石が敷かれていました。

昔の人の手造りの意匠に感激です。

(2017年9月4日撮影)

普段何気なく通り過ぎる跨線橋ですが、その構造の美しさに見惚れます。

梅小路公園の横の東海道本線を跨ぐ跨線橋。

その橋の下を通り抜ける道は、何か不思議の国に抜けられそうです。

そこの道路には、美しい敷石が敷かれていました。

昔の人の手造りの意匠に感激です。

(2017年9月4日撮影)

2017年09月17日

待ち遠しい紅葉 (京都和束町・正法寺)

蒸し暑さもマシになった京都和束町。

和束町にある正法寺の参道にはモミジ。

紅葉が待ち遠しくなります。

真っ赤な紅葉と茶畑の緑が目に浮かびます。

(2017年9月3日撮影)

和束町にある正法寺の参道にはモミジ。

紅葉が待ち遠しくなります。

真っ赤な紅葉と茶畑の緑が目に浮かびます。

(2017年9月3日撮影)

2017年09月16日

お茶の京都 (京都府相楽郡・和束町)

「お茶の京都」

ここは、宇治の南側にある和束町の茶畑。

周り一帯が茶畑に囲まれます。

日本茶の大好きな私には天国。

イチョウの木には銀杏が・・・

もうすぐ稲刈りを迎えるお茶の京都の和束町です。

(2017年9月3日撮影)

ここは、宇治の南側にある和束町の茶畑。

周り一帯が茶畑に囲まれます。

日本茶の大好きな私には天国。

イチョウの木には銀杏が・・・

もうすぐ稲刈りを迎えるお茶の京都の和束町です。

(2017年9月3日撮影)

2017年09月15日

岩にそびえる仏様 (大津・岩屋耳不動尊)

大きな一枚の岩に、阿弥陀如来像と両脇に菩薩立像が現れます。

ここは、大津市大石富川町にある岩屋耳不動尊。

川を渡り、山道を登ると、突然現れる岩場。

そこには、美しく刻まれた仏様たち。

左下には不動明王も刻まれ、耳だれ不動として、耳の病に験があると伝わります。

そんな磨崖仏がある山が広がります。

(2017年9月3日撮影)

ここは、大津市大石富川町にある岩屋耳不動尊。

川を渡り、山道を登ると、突然現れる岩場。

そこには、美しく刻まれた仏様たち。

左下には不動明王も刻まれ、耳だれ不動として、耳の病に験があると伝わります。

そんな磨崖仏がある山が広がります。

(2017年9月3日撮影)

2017年09月14日

提灯のお出迎え (JR大津駅前・大津祭)

JR大津駅前に提灯の明かりが灯りました。

大津祭の曳山の名前が連なります。

大きなマンションが建ち始め、来年はまた違う景色になりそうなJR大津駅前です。

大津祭の宵宮は、10月8日(土曜日)

本宮の曳山の巡行は、10月9日(日曜日)9時からです。

(2017年9月8日撮影)

大津祭の曳山の名前が連なります。

大きなマンションが建ち始め、来年はまた違う景色になりそうなJR大津駅前です。

大津祭の宵宮は、10月8日(土曜日)

本宮の曳山の巡行は、10月9日(日曜日)9時からです。

(2017年9月8日撮影)

2017年09月13日

新鮮な温泉街 (城崎温泉)

城崎温泉での風呂上がりの一杯。

窓から城崎温泉の温泉街の柳を眺めます。

こんなおしゃれなカフェも出来てきた城崎。

若者も浴衣姿で楽しく散歩する人気の温泉です。

それだけではなく、フランス語も飛び交う国際的な温泉地になってきたようです。

(2017年9月2日撮影)

窓から城崎温泉の温泉街の柳を眺めます。

こんなおしゃれなカフェも出来てきた城崎。

若者も浴衣姿で楽しく散歩する人気の温泉です。

それだけではなく、フランス語も飛び交う国際的な温泉地になってきたようです。

(2017年9月2日撮影)

2017年09月12日

駅前はテーマパーク (城崎温泉・城崎温泉駅)

旅の疲れを駅前の足湯で癒します。

「おばあちゃん、あったかいね!」

そんな足湯の向こう側に、赤い気動車が到着しました。

駅前の無料の足湯。

飲む温泉も駅前にあります。

ちょっとの停車時間でも楽しめるテーマパークのような城崎温泉駅前です。

(2017年9月2日撮影)

「おばあちゃん、あったかいね!」

そんな足湯の向こう側に、赤い気動車が到着しました。

駅前の無料の足湯。

飲む温泉も駅前にあります。

ちょっとの停車時間でも楽しめるテーマパークのような城崎温泉駅前です。

(2017年9月2日撮影)

2017年09月11日

雲が流れる (浜大津港おまつり広場・大津ジャズフェスプレイベント)

青空に浮かぶ雲が、素敵なジャズに耳を傾けます。

汗ばむぐらいの日差しの中、雲はゆっくり流れていきます。

太陽が落ちても、雲は流れます。

夜のとばりが落ちると、ミュージシャンは不思議の国のアリスになります。

(2017年9月9日撮影)

汗ばむぐらいの日差しの中、雲はゆっくり流れていきます。

太陽が落ちても、雲は流れます。

夜のとばりが落ちると、ミュージシャンは不思議の国のアリスになります。

(2017年9月9日撮影)