2012年05月30日

緑の中の不動明王 (山科聖天双林院)

毘沙門堂門跡塔頭の一院である双林院。

山門のちょうちんの大根の絵が、あまりにも可愛くで・・・

ここの参道も緑のトンネル。

毘沙門堂公遵親王ご持仏の歓喜天(聖天)をお祀りして以来、山科聖天として親しまれています。

聖天さんは、十一面観音と大日如来の化身の姿だそうです。

立派な不動明王も拝み、紅葉の季節にもう一度訪れたいとの思いを胸に、緑の山門を後にしました。

山門のちょうちんの大根の絵が、あまりにも可愛くで・・・

ここの参道も緑のトンネル。

毘沙門堂公遵親王ご持仏の歓喜天(聖天)をお祀りして以来、山科聖天として親しまれています。

聖天さんは、十一面観音と大日如来の化身の姿だそうです。

立派な不動明王も拝み、紅葉の季節にもう一度訪れたいとの思いを胸に、緑の山門を後にしました。

2012年05月29日

緑の参道 (毘沙門堂)

紅葉の季節には行列になる山科の毘沙門堂の参道。

誰もいない参道で、ゆっくり緑のシャワーを浴びました。

緑のもみじは生命力を感じることができて、私は大好きです。

毘沙門堂の入口にある「極楽橋」

百十一代天皇の後西天皇がこの地においでになったとき、この橋より上が、さながら極楽浄土のようで感嘆されたということで、「極楽橋」と名づけられたそうです。

庫裏にある「夢」の衝立。

新緑の爽やかな空気が、また私に夢を与えてくれました。

<紅葉の毘沙門堂> ここをクリック下さい。

誰もいない参道で、ゆっくり緑のシャワーを浴びました。

緑のもみじは生命力を感じることができて、私は大好きです。

毘沙門堂の入口にある「極楽橋」

百十一代天皇の後西天皇がこの地においでになったとき、この橋より上が、さながら極楽浄土のようで感嘆されたということで、「極楽橋」と名づけられたそうです。

庫裏にある「夢」の衝立。

新緑の爽やかな空気が、また私に夢を与えてくれました。

<紅葉の毘沙門堂> ここをクリック下さい。

2012年05月28日

室内の大庭園 (智積院)

桃山時代の大書院から、庭園が望めます。

ここは、東山七条にある智積院。

桃山時代に長谷川等伯らによって描かれた国宝の障壁画があります。

本物は、収蔵庫で鑑賞できますが、大書院には、当時の鮮やかさを再現したレプリカが置いてあります。

正面の障壁画は、「松に立葵図」

大書院の狭い空間の中に、大庭園が再現されています。

左手の棚には、白い立葵が満開です。

しばしの雅の世界です。

ここは、東山七条にある智積院。

桃山時代に長谷川等伯らによって描かれた国宝の障壁画があります。

本物は、収蔵庫で鑑賞できますが、大書院には、当時の鮮やかさを再現したレプリカが置いてあります。

正面の障壁画は、「松に立葵図」

大書院の狭い空間の中に、大庭園が再現されています。

左手の棚には、白い立葵が満開です。

しばしの雅の世界です。

2012年05月27日

2012年05月26日

虹色に輝く偽宝珠 (東福寺)

東福寺の大方丈にある偽宝珠。

とても美しい輝きです。

後ろの石組みは、重森三玲による庭です。

その輝きは、南庭の八海の海原に映えます。

石庭の向こうの大方丈に、この偽宝珠が見えます。

とても美しい輝きです。

後ろの石組みは、重森三玲による庭です。

その輝きは、南庭の八海の海原に映えます。

石庭の向こうの大方丈に、この偽宝珠が見えます。

2012年05月25日

2012年05月24日

羅漢さんは新緑の中 (石峰寺)

伏見稲荷大社の南にある石峰寺。

伊藤若沖が下絵を描いて造られた五百羅漢様を拝めるお寺です。

ここには、85歳の長寿を全うした若沖のお墓もあり、その左手が五百羅漢への参道です。

新緑の道を行くと、竜宮造りの門が見えてきます。

この門を抜けると、五百羅漢様の世界です。

石仏の撮影はできませんので、詳しくは、ぜひお寺のホームページをご覧下さい。

若沖の豊かの表情の五百羅漢の世界が広がります。

<石峰寺の公式ホームページ>

トップページのスライドショーで、表情豊かな羅漢様を見ることができます!

http://www.sekihoji.com/

伊藤若沖が下絵を描いて造られた五百羅漢様を拝めるお寺です。

ここには、85歳の長寿を全うした若沖のお墓もあり、その左手が五百羅漢への参道です。

新緑の道を行くと、竜宮造りの門が見えてきます。

この門を抜けると、五百羅漢様の世界です。

石仏の撮影はできませんので、詳しくは、ぜひお寺のホームページをご覧下さい。

若沖の豊かの表情の五百羅漢の世界が広がります。

<石峰寺の公式ホームページ>

トップページのスライドショーで、表情豊かな羅漢様を見ることができます!

http://www.sekihoji.com/

2012年05月23日

新緑の蓮華寺 (蓮華寺)

新緑の蓮華寺。

ここは、「そうだ京都行こう」キャンペーンの2012年初夏のテーマになっています。

新緑の蓮華寺には、紅葉とは違った、清々しい雰囲気が漂います。

この狭い庭園の雄大さを、外国の人はどのように感じたでしょうか。

秋には、紅葉の赤とイチョウの黄色で彩られる参道。

白い花が、新緑の中に映えていました。

ここは、「そうだ京都行こう」キャンペーンの2012年初夏のテーマになっています。

新緑の蓮華寺には、紅葉とは違った、清々しい雰囲気が漂います。

この狭い庭園の雄大さを、外国の人はどのように感じたでしょうか。

秋には、紅葉の赤とイチョウの黄色で彩られる参道。

白い花が、新緑の中に映えていました。

2012年05月22日

三日月の木漏れ日 (金環日蝕)

美しい三日月の木漏れ日がタイルの上に咲きました。

とっても不思議な現象が、日蝕の時には起きるのですね。

フィルターなしの日蝕の太陽です。

何だか神秘的な美しさです。

300円の観測グラスでは、この程度の写真しか撮れませんが、でも、金環になっていました。

宇宙の神秘を感じずにはおれない一日でした。

とっても不思議な現象が、日蝕の時には起きるのですね。

フィルターなしの日蝕の太陽です。

何だか神秘的な美しさです。

300円の観測グラスでは、この程度の写真しか撮れませんが、でも、金環になっていました。

宇宙の神秘を感じずにはおれない一日でした。

2012年05月21日

新緑に囲まれて (等持院)

足利尊氏が建立したと言われる等持院。

その別院北等持寺が、今の等持院となっているようです。

夢窓疎石作と伝えられる広々とした庭園。

新緑が眼にしみます。

書院からの眺めからは、衣笠山を借景にした雄大な庭園には見えません。

しかし、茶室「清漣亭(せいれんてい)」から方丈を見下ろすと、広い庭園が望めます。

心字池に、新緑が映ります。

その別院北等持寺が、今の等持院となっているようです。

夢窓疎石作と伝えられる広々とした庭園。

新緑が眼にしみます。

書院からの眺めからは、衣笠山を借景にした雄大な庭園には見えません。

しかし、茶室「清漣亭(せいれんてい)」から方丈を見下ろすと、広い庭園が望めます。

心字池に、新緑が映ります。

2012年05月20日

朝一番の庭園 (龍安寺)

京都の朝は早いです。

龍安寺の庭園は8時から開いています。

ゆっくり眺めるには最高の時間です。

外国の方も、ゆっくりと庭との語らいを楽しんでいます。

鏡容池には、睡蓮の花が咲きました。

静かな新緑の空気をたっぷり吸い込みました。

龍安寺の庭園は8時から開いています。

ゆっくり眺めるには最高の時間です。

外国の方も、ゆっくりと庭との語らいを楽しんでいます。

鏡容池には、睡蓮の花が咲きました。

静かな新緑の空気をたっぷり吸い込みました。

2012年05月17日

葵の祭りが夏を呼ぶ (葵祭・下鴨神社)

「糺の森」の中を牛車が通ります。

牛車はもう直ぐ下鴨神社の神前に到着です。

雨で順延となった葵祭。

参加者も、すべて葵の葉っぱを飾っています。

下鴨神社での社頭の義のあと、祭列は上賀茂神社に向かいました。

新緑の「糺の森」

葵祭が夏を呼んできたようです。

牛車はもう直ぐ下鴨神社の神前に到着です。

雨で順延となった葵祭。

参加者も、すべて葵の葉っぱを飾っています。

下鴨神社での社頭の義のあと、祭列は上賀茂神社に向かいました。

新緑の「糺の森」

葵祭が夏を呼んできたようです。

2012年05月16日

幸せを願って (松尾大社還幸祭)

神様の乗ったお神輿が、町内を巡ります。

扇の人が、お神輿を先導します。

古い町並みの中。

細い路地。

神様は、町の中の隅々まで見ていかれます。

そう、みんなの幸せを願って・・・

扇の人が、お神輿を先導します。

古い町並みの中。

細い路地。

神様は、町の中の隅々まで見ていかれます。

そう、みんなの幸せを願って・・・

Posted by Norichan at

07:00

│Comments(0)

2012年05月15日

「おかえり」の出発 (松尾大社西七条御旅所) その2

「おかえり」の出発です。

それに先立って、神様がお神輿に乗車されます。

お神輿が、松尾大社を目指します。

「宗像社」は珍しい八角形のお堂を持つ神輿で、屋根には元気な雄鳥が羽ばたいています。

お神輿は、一斉に町内に繰り出しました。

それに先立って、神様がお神輿に乗車されます。

お神輿が、松尾大社を目指します。

「宗像社」は珍しい八角形のお堂を持つ神輿で、屋根には元気な雄鳥が羽ばたいています。

お神輿は、一斉に町内に繰り出しました。

2012年05月14日

「おかえり」の朝 (松尾大社西七条御旅所) その1

松尾大社からの還幸祭の朝です。

四社からのお神輿が、引き出されました。

快晴になった朝の光を浴びて、お神輿が輝きます。

祭殿では、神様が「おかえり」の準備です。

西七条御旅所に、神輿の担ぎ手が集まりだしました。

四社からのお神輿が、引き出されました。

快晴になった朝の光を浴びて、お神輿が輝きます。

祭殿では、神様が「おかえり」の準備です。

西七条御旅所に、神輿の担ぎ手が集まりだしました。

2012年05月12日

「おかえり」はあした (松尾大社西七条御旅所)

5月13日は、「おかえり」です。

松尾大社は嵐山にありますが、ここは、松尾大社の西七条御旅所で、市内のJR西大路駅近くにあります。

こちらに「おいで」になったのが、4月22日。

5月13日に、3つの御旅所に駐輦されていた神輿などが、松尾大社に「おかえり」になります。

13日の日は、朝7時45分に出発して、各御旅所を通って、嵐山の松尾大社に到着するのが夕方の午後5時過ぎ。

神様にとっては、結構の長旅ですが、いろんな町々の人々の幸福を願いながら見て廻られます。

多くの人々の祈りが届きますように。

松尾大社は嵐山にありますが、ここは、松尾大社の西七条御旅所で、市内のJR西大路駅近くにあります。

こちらに「おいで」になったのが、4月22日。

5月13日に、3つの御旅所に駐輦されていた神輿などが、松尾大社に「おかえり」になります。

13日の日は、朝7時45分に出発して、各御旅所を通って、嵐山の松尾大社に到着するのが夕方の午後5時過ぎ。

神様にとっては、結構の長旅ですが、いろんな町々の人々の幸福を願いながら見て廻られます。

多くの人々の祈りが届きますように。

2012年05月07日

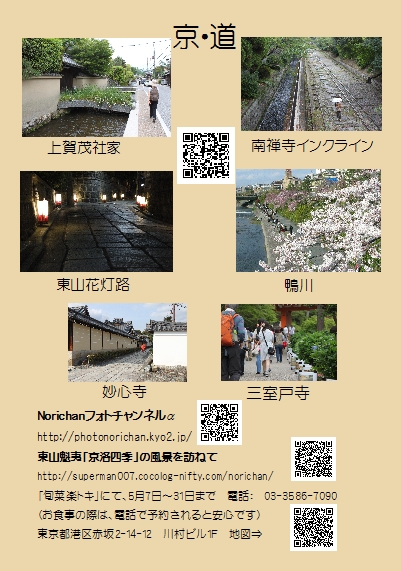

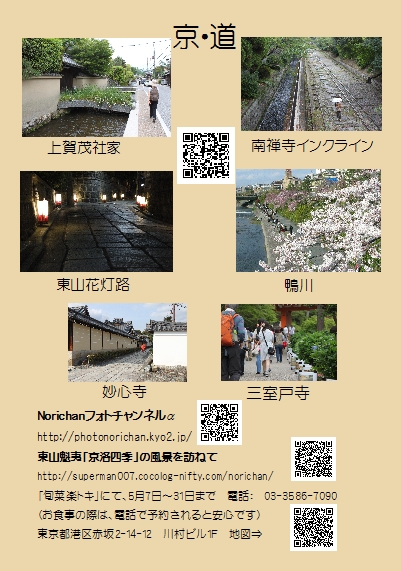

写真展「京・道」 (東京・赤坂)

きょうから5月いっぱい、東京・赤坂の旬菜楽「トキ」のお店に、写真を展示いただいています。

今回のテーマは、「京・道」

人が行き交う道には、人それぞれのドラマがあります。

私にも、それぞれの道に、それぞれの思い出があります。

思い出が織り成す「道」

そんな京都の道に、いろんな風情を感じることができます。

今回展示の作品は、下記のブログで発表したものです。

【上賀茂社家】

「水の流れとそぞろ歩き(社家町)」

http://photonorichan.kyo2.jp/e363959.html

【南禅寺インクライン】

「鴨東運河の今昔 (南禅寺付近・インクライン)」http://photonorichan.kyo2.jp/e363882.html

【東山花灯路】

「微かに光る石畳 (東山花灯路)」

http://photonorichan.kyo2.jp/e363771.html

【鴨川】

「桜咲く鴨川の流れ (鴨川)」

http://photonorichan.kyo2.jp/e364367.html

【妙心寺】

「応仁の乱の跡を見る (妙心寺・玉鳳院)」

http://photonorichan.kyo2.jp/e363779.html

【三室戸寺】

「笑顔と感謝 (三室戸寺)」

http://photonorichan.kyo2.jp/e363948.html

今回のテーマは、「京・道」

人が行き交う道には、人それぞれのドラマがあります。

私にも、それぞれの道に、それぞれの思い出があります。

思い出が織り成す「道」

そんな京都の道に、いろんな風情を感じることができます。

今回展示の作品は、下記のブログで発表したものです。

【上賀茂社家】

「水の流れとそぞろ歩き(社家町)」

http://photonorichan.kyo2.jp/e363959.html

【南禅寺インクライン】

「鴨東運河の今昔 (南禅寺付近・インクライン)」http://photonorichan.kyo2.jp/e363882.html

【東山花灯路】

「微かに光る石畳 (東山花灯路)」

http://photonorichan.kyo2.jp/e363771.html

【鴨川】

「桜咲く鴨川の流れ (鴨川)」

http://photonorichan.kyo2.jp/e364367.html

【妙心寺】

「応仁の乱の跡を見る (妙心寺・玉鳳院)」

http://photonorichan.kyo2.jp/e363779.html

【三室戸寺】

「笑顔と感謝 (三室戸寺)」

http://photonorichan.kyo2.jp/e363948.html

2012年05月06日

マンガ好きな小学校 (京都国際マンガミュージアム)

京都国際マンガミュージアムは、連休のこともあり、多くの人で賑わっています。

ここは、平成7年に廃校になった旧・龍池小学校の校舎を改築して利用されています。

その旧・龍池小学校は、1869年(明治2年)に創設された歴史のある小学校です。

今も、正門には、「京都市立龍池小学校」の看板もかかっています。

外観も、とても洒落た造りです。

校舎の中は、もっと素敵です!

運動場は、今は憩いの場になっています。

でも、何だか子供たちのはしゃぐ声が聞こえてきそうです。

以前の「京都国際マンガミュージアム」関連でアップしたブログです。

「芝生の中の「マンガの殿堂」(マンガミュージアム)」

http://photonorichan.kyo2.jp/e364529.html

「マンガの世界は素晴らしい小学校の中(マンガミュージアム)」

http://photonorichan.kyo2.jp/e364527.html

ここは、平成7年に廃校になった旧・龍池小学校の校舎を改築して利用されています。

その旧・龍池小学校は、1869年(明治2年)に創設された歴史のある小学校です。

今も、正門には、「京都市立龍池小学校」の看板もかかっています。

外観も、とても洒落た造りです。

校舎の中は、もっと素敵です!

運動場は、今は憩いの場になっています。

でも、何だか子供たちのはしゃぐ声が聞こえてきそうです。

以前の「京都国際マンガミュージアム」関連でアップしたブログです。

「芝生の中の「マンガの殿堂」(マンガミュージアム)」

http://photonorichan.kyo2.jp/e364529.html

「マンガの世界は素晴らしい小学校の中(マンガミュージアム)」

http://photonorichan.kyo2.jp/e364527.html

2012年05月05日

手作り人形と香り (松栄堂)

5月5日は端午の節句。

子供たちが、五月の節句の兜に興味津々・・・!

・・・と思いきや、お人形さんでした!

ここは、お香の老舗の「松栄堂」さんの本店です。

入口のこの看板が、お店の年輪を感じさせます。

京都の有名なお寺の多くが、ここのお香を使っています。

私もお香は、松栄堂さんのを使っています。

きょうは、「堀川」と「室町」を買いました。

きょうは、1Fの松吟ルームで、「麻の葉工房」亘正幸さんの「手づくり抒情展」が開催されていました。

縮緬・しゅす・絞り...美しく懐かしい古布を使った姉様人形を中心に、縫いぐるみ人形やお細工物の数々が展示されています。(5月8日まで)

香りといっしょに、楽しい時を過ごせました。

子供たちが、五月の節句の兜に興味津々・・・!

・・・と思いきや、お人形さんでした!

ここは、お香の老舗の「松栄堂」さんの本店です。

入口のこの看板が、お店の年輪を感じさせます。

京都の有名なお寺の多くが、ここのお香を使っています。

私もお香は、松栄堂さんのを使っています。

きょうは、「堀川」と「室町」を買いました。

きょうは、1Fの松吟ルームで、「麻の葉工房」亘正幸さんの「手づくり抒情展」が開催されていました。

縮緬・しゅす・絞り...美しく懐かしい古布を使った姉様人形を中心に、縫いぐるみ人形やお細工物の数々が展示されています。(5月8日まで)

香りといっしょに、楽しい時を過ごせました。

2012年05月04日

あしたも天気でありますように (東山)

太陽が西の山に沈みます。

東山に登ると、京都市街が一望できます。

JR京都駅や京都タワーも見えます。

太陽が沈む前の束の間の明るさ。

太陽が山に隠れる前まではゆっくりなのに、隠れだすと早いこと早いこと。

そして、西の山へ沈んでいきました。

まん丸い太陽。

5月21日の朝に、この太陽がお月様の影に入ります。

太陽が沈むと、一日の終わりを惜しむかのように少しだけ明るくなりました。

「あした天気になあれ!」

東山に登ると、京都市街が一望できます。

JR京都駅や京都タワーも見えます。

太陽が沈む前の束の間の明るさ。

太陽が山に隠れる前まではゆっくりなのに、隠れだすと早いこと早いこと。

そして、西の山へ沈んでいきました。

まん丸い太陽。

5月21日の朝に、この太陽がお月様の影に入ります。

太陽が沈むと、一日の終わりを惜しむかのように少しだけ明るくなりました。

「あした天気になあれ!」