2011年07月26日

透き通る空気 (仁和寺・御室御所)

仁和寺の旧御室御所にある勅使門。

大正2年(1913年)にできたこの門は、鳳凰の尾羽根や牡丹唐草、宝相華唐草文様や幾何学紋様など、細部にまで凝った彫刻装飾がなされています。

この精密な彫刻から透き通って見える空気が新鮮そのものです。

伝統的な美しさに加えて、斬新なもの作りに圧倒されます。

大正2年(1913年)にできたこの門は、鳳凰の尾羽根や牡丹唐草、宝相華唐草文様や幾何学紋様など、細部にまで凝った彫刻装飾がなされています。

この精密な彫刻から透き通って見える空気が新鮮そのものです。

伝統的な美しさに加えて、斬新なもの作りに圧倒されます。

2011年07月25日

迷路のような回廊 (仁和寺)

仁和寺の御室御所の回廊。

雨風にも耐えてきたこの回廊。

着物姿のお姫様には、この階段はさぞかし大変だったことでしょう。

入り組んだり交差したりと、まるで迷路のようです。

不意にお姫様が通り過ぎるような錯覚を覚えます。

雨風にも耐えてきたこの回廊。

着物姿のお姫様には、この階段はさぞかし大変だったことでしょう。

入り組んだり交差したりと、まるで迷路のようです。

不意にお姫様が通り過ぎるような錯覚を覚えます。

2011年07月23日

御室御所からの遠望 (仁和寺)

世界遺産の仁和寺。

ここは、旧御室御所跡として貴重な建物が残されています。

宸殿の北庭から見える五重塔は、古都京都の雰囲気があって素敵です。

この景色を見ていると、世界遺産であることを納得します。

夏本番の日差しを避けると、結構涼しい御室御所です。

ここは、旧御室御所跡として貴重な建物が残されています。

宸殿の北庭から見える五重塔は、古都京都の雰囲気があって素敵です。

この景色を見ていると、世界遺産であることを納得します。

夏本番の日差しを避けると、結構涼しい御室御所です。

2011年07月23日

いろんな思い出 (大山崎山荘)

久しぶりに、山崎にある大山崎山荘を訪れました。

ここを初めて訪れたのは、モネの睡蓮の絵の原風景を見ることができると知った時です。

この山荘を建てた実業家の加賀正太郎は、モネの睡蓮の絵が好きだったのでしょう。

ここには、モネの睡蓮の絵自体も展示されています。

オランジュリー美術館で見た時の睡蓮の絵の感動。

その思い出が蘇ります。

この感動を伝えたくて、大切な友人といっしょに訪れた思い出も・・・

ゆっくりと周りの景色を堪能しながら、コーヒーを飲みました。

大正時代から昭和初期に建てられたこの山荘。

いろんな人がいろんな思い出を刻んできたことでしょう。

そしてこれからも・・・

モネの睡蓮の世界へ

ここを初めて訪れたのは、モネの睡蓮の絵の原風景を見ることができると知った時です。

この山荘を建てた実業家の加賀正太郎は、モネの睡蓮の絵が好きだったのでしょう。

ここには、モネの睡蓮の絵自体も展示されています。

オランジュリー美術館で見た時の睡蓮の絵の感動。

その思い出が蘇ります。

この感動を伝えたくて、大切な友人といっしょに訪れた思い出も・・・

ゆっくりと周りの景色を堪能しながら、コーヒーを飲みました。

大正時代から昭和初期に建てられたこの山荘。

いろんな人がいろんな思い出を刻んできたことでしょう。

そしてこれからも・・・

モネの睡蓮の世界へ

2011年07月21日

京都の東照宮 (金地院)

金地院は、足利義持の帰依を得て北山に開創した禅寺で、今は南禅寺の塔頭のひとつとなっています。

ここには、東照宮があります。

家康の遺髪と念持仏が祭られています。

この極彩色は、当時の華やかさを物語ります。

この紋所は、間違いなく徳川家です。

ここには眠り猫はありませんが、獅子と鳥が華麗に彫刻されています。

拝殿の天井には鳴龍。

これは、狩野探幽の作。

そして、三十六歌仙の額は土佐光起の筆だそうです。

なんと華やかな拝殿なのでしょう。

そんな京都の東照宮です。

ここには、東照宮があります。

家康の遺髪と念持仏が祭られています。

この極彩色は、当時の華やかさを物語ります。

この紋所は、間違いなく徳川家です。

ここには眠り猫はありませんが、獅子と鳥が華麗に彫刻されています。

拝殿の天井には鳴龍。

これは、狩野探幽の作。

そして、三十六歌仙の額は土佐光起の筆だそうです。

なんと華やかな拝殿なのでしょう。

そんな京都の東照宮です。

2011年07月20日

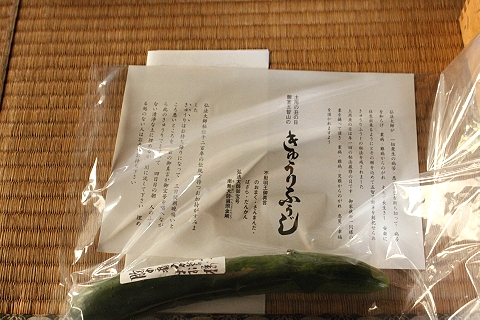

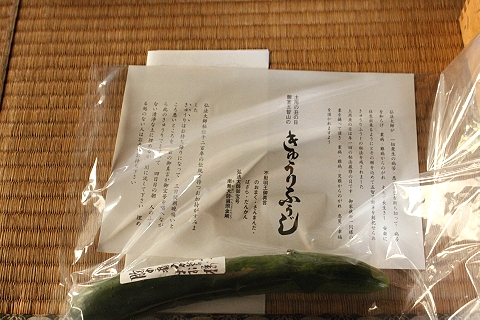

きゅうりに痛みを封じます (五智山蓮華寺)

仁和寺の横にある五智山蓮華寺。

土用の丑の日に行われる「きゅうりふうじ」

弘法大師1200年の秘伝です。

使われるきゅうりは、本場の「嵯峨産」

このきゅうりに、名前と数え年と願い事を書きます。

そして、そのきゅうりをご祈祷してもらいます。

これが、私のきゅうりです。

肺と心臓の手術のあとが痛いので、胸の痛みが取れますようにとお願いしました。

これは、弘法大師がきゅうりに疫病を封じ、五智不動尊に病気平癒を祈願したことにちなんで行われます。

ご祈祷後のきゅうりは持ち帰り、体の悪いところをそのきゅうりでなでて 治癒を願います。

その後、きゅうりを土中に埋めるか、川に流すことで、痛みが取れるそうです。

3日後が楽しみです。

そんな土用の丑の京都の行事です。

土用の丑の日に行われる「きゅうりふうじ」

弘法大師1200年の秘伝です。

使われるきゅうりは、本場の「嵯峨産」

このきゅうりに、名前と数え年と願い事を書きます。

そして、そのきゅうりをご祈祷してもらいます。

これが、私のきゅうりです。

肺と心臓の手術のあとが痛いので、胸の痛みが取れますようにとお願いしました。

これは、弘法大師がきゅうりに疫病を封じ、五智不動尊に病気平癒を祈願したことにちなんで行われます。

ご祈祷後のきゅうりは持ち帰り、体の悪いところをそのきゅうりでなでて 治癒を願います。

その後、きゅうりを土中に埋めるか、川に流すことで、痛みが取れるそうです。

3日後が楽しみです。

そんな土用の丑の京都の行事です。

2011年07月19日

大原の赤紫蘇 (大原)

自家製の梅干のために、赤紫蘇を大原まで買いに行きました。

一面の紫蘇畑。

大原志野のドレッシング屋さんの赤紫蘇は、昨年、梅干が良い色と味に仕上がったのでお気に入りです。

この完熟トマトを美味しかったです。

やはり自然の完熟ものは違います。

・・・ところが、家に帰って先日漬けた梅を見たら、何とカビが生えていました。

早い今年の暑さのせいでしょうか。

うーん、残念。

買って来た赤紫蘇は、しそジュースにすることにしました。

梅酒の方は、大丈夫。

早く飲みたいところです。

それまでは、酒屋でやっと手に入れた「養命酒ハーブの恵」を飲むことにします。

薬局にはなかったこの養命酒。

酒屋にあるとは・・・

一面の紫蘇畑。

大原志野のドレッシング屋さんの赤紫蘇は、昨年、梅干が良い色と味に仕上がったのでお気に入りです。

この完熟トマトを美味しかったです。

やはり自然の完熟ものは違います。

・・・ところが、家に帰って先日漬けた梅を見たら、何とカビが生えていました。

早い今年の暑さのせいでしょうか。

うーん、残念。

買って来た赤紫蘇は、しそジュースにすることにしました。

梅酒の方は、大丈夫。

早く飲みたいところです。

それまでは、酒屋でやっと手に入れた「養命酒ハーブの恵」を飲むことにします。

薬局にはなかったこの養命酒。

酒屋にあるとは・・・

2011年07月18日

暑かった一日 (祇園祭・山鉾巡行)

四条通、河原町通を巡行した山鉾は、御池通に入ります。

ここで、鉾町へ帰るために順番を入れ替えます。

背の高い山鉾は、東西に電線のない新町通しか通れません。

狭い新町通を抜けていく山鉾。

今年は、鉾建てから巡行まで、雨が降りませんでした。

暑い夏の一日。

巡行はまた来年。

でも、祇園祭は7月31日まで、まだまだ続きます。

ここで、鉾町へ帰るために順番を入れ替えます。

背の高い山鉾は、東西に電線のない新町通しか通れません。

狭い新町通を抜けていく山鉾。

今年は、鉾建てから巡行まで、雨が降りませんでした。

暑い夏の一日。

巡行はまた来年。

でも、祇園祭は7月31日まで、まだまだ続きます。

2011年07月18日

揺れる房 (祇園祭・山鉾巡行)

祇園囃子のコンチキチン。

その鉦をつく腕には紐がついていて、その先の房が演奏と共に動きます。

その紐は、それぞれの山鉾で特徴があります。

お囃子もそれぞれ違うので、それを聞き比べるのも祇園祭の楽しみです。

方向を90度変える辻回しになると、一掃激しさを増すように思います。

そんな動きのある祇園祭です。

その鉦をつく腕には紐がついていて、その先の房が演奏と共に動きます。

その紐は、それぞれの山鉾で特徴があります。

お囃子もそれぞれ違うので、それを聞き比べるのも祇園祭の楽しみです。

方向を90度変える辻回しになると、一掃激しさを増すように思います。

そんな動きのある祇園祭です。

2011年07月17日

昔の巡行の面影 (祇園祭・新町通)

昔の祇園祭は、細い路地を通っていました。

そして、低い町屋の中では、鉾の高さは非常に高いものでした。

そんな面影を感じさせてくれるのが、巡行を終えて、それぞれの鉾町に帰る新町通の姿です。

この新町通には、東西の電線がありません。

それも、山鉾巡行のためです。

山鉾が通る両側には、まだまだ多くの町屋が残っています。

エンヤラヤーの掛け声が町屋に響きます。

屋根に乗っている人は、電柱に当たらないように操作する人なのです。

細い通を、それぞれの山鉾町に帰って行きました。

そして、低い町屋の中では、鉾の高さは非常に高いものでした。

そんな面影を感じさせてくれるのが、巡行を終えて、それぞれの鉾町に帰る新町通の姿です。

この新町通には、東西の電線がありません。

それも、山鉾巡行のためです。

山鉾が通る両側には、まだまだ多くの町屋が残っています。

エンヤラヤーの掛け声が町屋に響きます。

屋根に乗っている人は、電柱に当たらないように操作する人なのです。

細い通を、それぞれの山鉾町に帰って行きました。

2011年07月17日

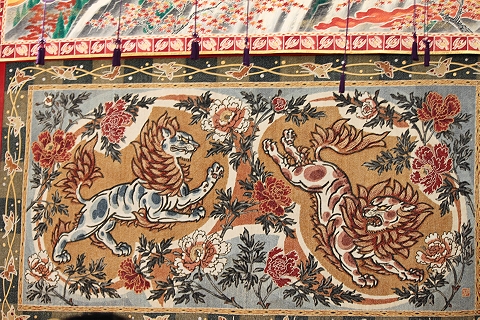

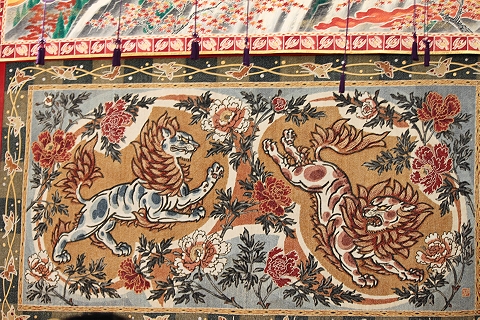

動く美術館 (祇園祭・山鉾巡行)

快晴の都大路で、祇園祭の山鉾巡行が行われました。

それぞれの山鉾には、貴重な芸術品が飾られ、街中を行きます。

その贅沢さとは・・・

鶏鉾の見送は、トロイの王子と妻子の別れを描いた16世紀のベルギー製の毛綴で、国の重要文化財です。

重要文化財が、街の中を、それも炎天下の中を動いていく光景は、まず見られないでしょう。

伯牙山の後掛です。

このような美術品が練り歩けるのも、それを支える町衆の力です。

菊水鉾の胴懸です。

菊水鉾の懸装品の多くは昭和のものと言われていますが、伝統は受け継がれています。

白楽天山の胴懸です。

これは、フランスから購入された17世紀の毛綴だそうです。

日本では考えられない図柄です。

放下鉾の見送は、異国情緒豊かなフクロウの図柄。

皆川泰蔵氏による麻にロウ染めの「バグダッド」で1982年製。

船鉾は、船形をした堂々たる姿。

鉾の舳先(へさき)には金色の鷁(げき)と呼ばれる想像上の瑞鳥の飾りが光ります。

その船の艫(とも)には黒漆塗螺鈿(らでん)の飛龍文様の舵をつけた豪華さ。

鯉山のこの鯉は、あの有名な左甚五郎の作とも言われています。

そんな素晴らしい作品が都大路を練り歩きました。

それぞれの山鉾には、貴重な芸術品が飾られ、街中を行きます。

その贅沢さとは・・・

鶏鉾の見送は、トロイの王子と妻子の別れを描いた16世紀のベルギー製の毛綴で、国の重要文化財です。

重要文化財が、街の中を、それも炎天下の中を動いていく光景は、まず見られないでしょう。

伯牙山の後掛です。

このような美術品が練り歩けるのも、それを支える町衆の力です。

菊水鉾の胴懸です。

菊水鉾の懸装品の多くは昭和のものと言われていますが、伝統は受け継がれています。

白楽天山の胴懸です。

これは、フランスから購入された17世紀の毛綴だそうです。

日本では考えられない図柄です。

放下鉾の見送は、異国情緒豊かなフクロウの図柄。

皆川泰蔵氏による麻にロウ染めの「バグダッド」で1982年製。

船鉾は、船形をした堂々たる姿。

鉾の舳先(へさき)には金色の鷁(げき)と呼ばれる想像上の瑞鳥の飾りが光ります。

その船の艫(とも)には黒漆塗螺鈿(らでん)の飛龍文様の舵をつけた豪華さ。

鯉山のこの鯉は、あの有名な左甚五郎の作とも言われています。

そんな素晴らしい作品が都大路を練り歩きました。

2011年07月16日

ちょうちんに照らされて (暑い宵山)

京都が一番暑くなる夜。

祇園祭の宵山です。

ちょうちんに照らされた細い路地を、多くの人が思い思いに山や鉾を見て歩きます。

無病息災。

災いが一掃されることを願って、明日は巡行です。

祇園祭の宵山です。

ちょうちんに照らされた細い路地を、多くの人が思い思いに山や鉾を見て歩きます。

無病息災。

災いが一掃されることを願って、明日は巡行です。

2011年07月16日

華麗な装飾 (祇園祭・長刀鉾)

きょうは、長刀鉾の前でボランティアです。

目の前の鉾の装飾は、豪華絢爛。

素晴らしい刺繍です。

今年の期間中は雨が降らなかったので、雨よけのビ二ールシートもなく、その素晴らしさが満喫できます。

屋根の下の装飾も手が込んでします。

強い日差しの中、鉾も虫干しです。

今夜は、この河原町通りは、人で埋め尽くされることでしょう。

明日は、いよいよ山鉾巡行です。

あしたも、目の前でボランティア頑張ります。

目の前の鉾の装飾は、豪華絢爛。

素晴らしい刺繍です。

今年の期間中は雨が降らなかったので、雨よけのビ二ールシートもなく、その素晴らしさが満喫できます。

屋根の下の装飾も手が込んでします。

強い日差しの中、鉾も虫干しです。

今夜は、この河原町通りは、人で埋め尽くされることでしょう。

明日は、いよいよ山鉾巡行です。

あしたも、目の前でボランティア頑張ります。

2011年07月16日

祇園祭には”はも” (錦市場)

祇園祭と言うと”はも料理”です。

京都の台所と言われる錦市場には、”はも”が並びます。

蒲焼。

そして、やはり骨きりされた”はも”に梅肉をつけてあっさりといただく。

この狭い錦市場の中を、17日の巡行の終わった夕方に、お神輿が練り歩きます。

神様の視察です。

京都の台所と言われる錦市場には、”はも”が並びます。

蒲焼。

そして、やはり骨きりされた”はも”に梅肉をつけてあっさりといただく。

この狭い錦市場の中を、17日の巡行の終わった夕方に、お神輿が練り歩きます。

神様の視察です。

2011年07月16日

夕暮れ時の宵々山 (祇園祭)

昨晩は、祇園祭の宵々山。

仕事を終えて四条烏丸へ行くと、すでに通りは歩行者天国。

長刀鉾の向こうには、菊水鉾や函谷鉾が並びます。

長刀鉾では、祇園囃子のコンチキチンが奏でられます。

夕日の光が鉾を照らし、日が落ちると、お祭気分も絶好調になります。

仕事を終えて四条烏丸へ行くと、すでに通りは歩行者天国。

長刀鉾の向こうには、菊水鉾や函谷鉾が並びます。

長刀鉾では、祇園囃子のコンチキチンが奏でられます。

夕日の光が鉾を照らし、日が落ちると、お祭気分も絶好調になります。

2011年07月15日

今年は暑い祇園祭 (祇園祭・函谷鉾)

京都の梅雨明けが例年に比べて早かったので、今年の祇園祭は、例年になく暑いお祭となっています。

暑い日差しを浴びて、一雨欲しいくらいです。

12日には鉾の引き初めも終わり、普段は乗れない鉾にも上がっています。

屋根の金箔も眩しく輝きます。

今年はこのまま雨のないお祭になりそうです。

暑い日差しを浴びて、一雨欲しいくらいです。

12日には鉾の引き初めも終わり、普段は乗れない鉾にも上がっています。

屋根の金箔も眩しく輝きます。

今年はこのまま雨のないお祭になりそうです。

2011年07月14日

年に一度の虫干し (祇園祭・占出山)

鉾に続いて、山も組み立て始まりました。

占出山の豪華な装飾品も、一年ぶりの虫干しです。

なんと素晴らしい織物でしょう。

保存されている蔵からは、いろんな道具が搬出されます。

宵山には、町会所で安産のお守りが手に入る人気のある山です。

路地の向こうでは、組み立てが進んでいました。

占出山の豪華な装飾品も、一年ぶりの虫干しです。

なんと素晴らしい織物でしょう。

保存されている蔵からは、いろんな道具が搬出されます。

宵山には、町会所で安産のお守りが手に入る人気のある山です。

路地の向こうでは、組み立てが進んでいました。

2011年07月13日

光と影 (駒井家住宅)

ヴォーリズの設計した建物には、時間も計算しつくされたた美しさがあります。

駒井家住宅の階段にあるこのステンドグラス。

今では同じものが作れない貴重なガラスです。

そこに差し込む光。

そして、その光が作る影。

これらは、すべて計算されているのでしょう。

玄関には、日の光が素敵な影を演出していました。

時間や季節によっても変化する光と影。

素晴らしい演出です。

駒井家住宅の階段にあるこのステンドグラス。

今では同じものが作れない貴重なガラスです。

そこに差し込む光。

そして、その光が作る影。

これらは、すべて計算されているのでしょう。

玄関には、日の光が素敵な影を演出していました。

時間や季節によっても変化する光と影。

素晴らしい演出です。

2011年07月13日

窓のある風景 (駒井家住宅)

ヴォーリズが設計した駒井家住宅。

窓のあるサンテラスは、何と落ち着くのでしょうか。

キッチンからテラスに続く窓の向こうには、きれいな庭園が。

二階のサンルームからは、如意が岳の大文字がきれいに見えました。

そんな素敵な窓のある風景です。

窓のあるサンテラスは、何と落ち着くのでしょうか。

キッチンからテラスに続く窓の向こうには、きれいな庭園が。

二階のサンルームからは、如意が岳の大文字がきれいに見えました。

そんな素敵な窓のある風景です。

2011年07月12日

駒井家住宅 (京都市左京区)

今年の「第36回京の夏の旅」で公開されている「駒井家住宅」

ここは、ヴォーリズの設計で有名です。

京都帝国大学理学部教授だった駒井博士のお宅です。

静江婦人が、ヴォーリズの奥様の一柳満喜子さんと神戸女学院の学友だったので、このご自宅を設計していただいたそうです。

遺伝学者であった駒井先生の庭には、温室もあります。

このサンルームの窓とドアは、ヴォーリズらしい意匠です。

ここは、ヴォーリズの設計で有名です。

京都帝国大学理学部教授だった駒井博士のお宅です。

静江婦人が、ヴォーリズの奥様の一柳満喜子さんと神戸女学院の学友だったので、このご自宅を設計していただいたそうです。

遺伝学者であった駒井先生の庭には、温室もあります。

このサンルームの窓とドアは、ヴォーリズらしい意匠です。