2014年09月28日

可憐な花に包まれて (比叡山・ガーデンミュージアム比叡)

モネの絵が、そのままの風景の中にあります。

青空を切り取ると、印象派の絵画になります。

ここは、比叡山の山頂にある「ガーデンミュージアム比叡」

ちょっとしたしつらえも、印象的です。

草花につつまれて、モネ、ルノワール、ゴッホらの印象派画家の作品を楽しむ!

そんな空間に、蜂たちも集まってきました。

(2014年9月27日撮影)

青空を切り取ると、印象派の絵画になります。

ここは、比叡山の山頂にある「ガーデンミュージアム比叡」

ちょっとしたしつらえも、印象的です。

草花につつまれて、モネ、ルノワール、ゴッホらの印象派画家の作品を楽しむ!

そんな空間に、蜂たちも集まってきました。

(2014年9月27日撮影)

2014年09月27日

風景が変わっても萩は咲く (梨木神社)

秋の季語である萩の花が満開です。

秋の七草の一つの萩。

「萩」の字は ”秋”の”草(草かんむり)”なのでまさに秋の花です。

萩祭りが開かれているのは、京都御苑の東側にある梨木神社。

今年も、短歌が書かれた短冊がさがります。

でも、今年の萩祭りはちょっと雰囲気が違っていました。

境内の中にマンションが建ち始めました。

驚きの光景です。

鳥居と鳥居の間に建てられているマンション。

周りの景色が一変しても、間違いなく来年も萩の花は咲いてくれるでしょう。

(2014年9月23日撮影)

秋の七草の一つの萩。

「萩」の字は ”秋”の”草(草かんむり)”なのでまさに秋の花です。

萩祭りが開かれているのは、京都御苑の東側にある梨木神社。

今年も、短歌が書かれた短冊がさがります。

でも、今年の萩祭りはちょっと雰囲気が違っていました。

境内の中にマンションが建ち始めました。

驚きの光景です。

鳥居と鳥居の間に建てられているマンション。

周りの景色が一変しても、間違いなく来年も萩の花は咲いてくれるでしょう。

(2014年9月23日撮影)

2014年09月26日

秋の気配を感じて (大徳寺)

そろそろ、京都の町も秋色に染まりだしました。

10月11日まで特別公開されている大徳寺の本坊。

仏殿で、乱世の安泰を願いました。

秋風とともに、京都は紅葉の季節を迎えます。

(2014年9月23日撮影)

10月11日まで特別公開されている大徳寺の本坊。

仏殿で、乱世の安泰を願いました。

秋風とともに、京都は紅葉の季節を迎えます。

(2014年9月23日撮影)

2014年09月21日

ジャズフェスティバルへのお誘い (京阪電鉄錦織車庫)

「世界一美しいジャズフェスティバル」

大津ジャズフェスティバル

そのお誘いをお知らせするラッピングカーをみんなで作り上げました。

ヘッドマークも完成です。

大津ジャズフェスティバルが開催される10月18日19日まで、京阪電鉄京津線をジャズの響きのように軽快に走ります。

(2014年9月20日撮影)

大津ジャズフェスティバル

そのお誘いをお知らせするラッピングカーをみんなで作り上げました。

ヘッドマークも完成です。

大津ジャズフェスティバルが開催される10月18日19日まで、京阪電鉄京津線をジャズの響きのように軽快に走ります。

(2014年9月20日撮影)

2014年09月17日

秀吉さまに近づける場所 (東山阿弥陀ヶ峰・豊国廟)

豊臣秀吉のお墓は、東山の阿弥陀ヶ峰(あみだがみね)にあります。

標高は196メートル。

近くの幼稚園児が毎年登ってくるようです。

このお墓までは、急な石段を565段登ります。

大人でも大変なこの石段を園児も登ったんですね。

下りの石段を楽しそうに下りていく園児の声が聞こえそうです。

(2012年12月9日撮影)

標高は196メートル。

近くの幼稚園児が毎年登ってくるようです。

このお墓までは、急な石段を565段登ります。

大人でも大変なこの石段を園児も登ったんですね。

下りの石段を楽しそうに下りていく園児の声が聞こえそうです。

(2012年12月9日撮影)

2014年09月16日

ひょうたんに祈りを (豊国神社)

ひょうたんの絵馬のかかる神社でお参りです。

ここは、百姓から天下人になり、ついには神になった豊臣秀吉が豊国大明神として祀られている豊国神社。

秀吉さまなので、絵馬はひょうたん。

このお社の先にある阿弥陀ヶ峰山頂に豊国廟があります。

(2014年9月14日撮影)

ここは、百姓から天下人になり、ついには神になった豊臣秀吉が豊国大明神として祀られている豊国神社。

秀吉さまなので、絵馬はひょうたん。

このお社の先にある阿弥陀ヶ峰山頂に豊国廟があります。

(2014年9月14日撮影)

2014年09月15日

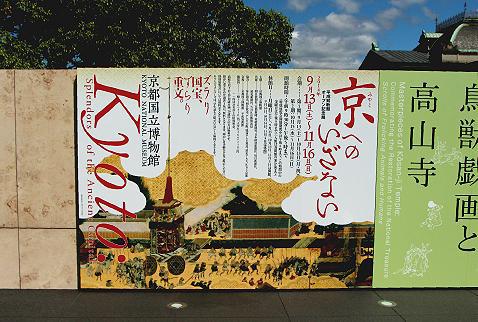

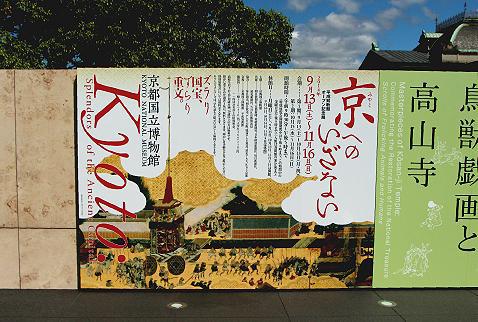

過去を繋ぐふたつの空間 (京都国立博物館)

この9月13日にオープンしたばかりの京都国立博物館の「平成知新館」

はるか向こうに京都タワーが望めます。

日本的な空間構成を取り入れた直線的な建物が平成知新館。

1895年に竣工した京都国立博物館のシンボルともいうべき煉瓦造の明治古都館(旧帝国京都博物館本館)は、平成知新館の横で、威風堂々とした姿をしています。

これからも、このふたつの建物は、日本の過去と未来を語り継いでいくことでしょう。

(2014年9月14日撮影)

はるか向こうに京都タワーが望めます。

日本的な空間構成を取り入れた直線的な建物が平成知新館。

1895年に竣工した京都国立博物館のシンボルともいうべき煉瓦造の明治古都館(旧帝国京都博物館本館)は、平成知新館の横で、威風堂々とした姿をしています。

これからも、このふたつの建物は、日本の過去と未来を語り継いでいくことでしょう。

(2014年9月14日撮影)

2014年09月14日

老舗が受け継ぐもの (宇治・中村藤吉本店)

重厚な輝きを放つ茶壺。

老舗の風格は門構えから。

そして、お仏壇から、老舗の「今」を見守っています。

過去から現在・・・そして未来へ。

(2014年9月7日撮影)

老舗の風格は門構えから。

そして、お仏壇から、老舗の「今」を見守っています。

過去から現在・・・そして未来へ。

(2014年9月7日撮影)

2014年09月13日

名水のあるお宮さん (御香宮神社)

「鯉の瀧のぼり」が描かれた拝殿。

豊臣秀吉や徳川家康にも大切にされたという御香宮神社。

「御香宮」というのは、この境内から「香」の良い水が湧き出たことから名付けられました。

この名水で、秀吉もお茶を入れたのでしょうか・・・

(2014年9月7日撮影)

豊臣秀吉や徳川家康にも大切にされたという御香宮神社。

「御香宮」というのは、この境内から「香」の良い水が湧き出たことから名付けられました。

この名水で、秀吉もお茶を入れたのでしょうか・・・

(2014年9月7日撮影)

2014年09月12日

小さな窓が語る世界 (芬陀院・雪舟寺)

茶室の小さな窓から見える世界は宇宙のような広がりを感じさせてくれます。

この透かし窓の向こうには、どのような世界が広がっているのか。

芬陀院(別名は雪舟寺)にある茶室図南亭。

小さな茶室の小さな窓は、大きな世界を、大きな宇宙を思い起こさせてくれます。

(2014年8月20日撮影)

この透かし窓の向こうには、どのような世界が広がっているのか。

芬陀院(別名は雪舟寺)にある茶室図南亭。

小さな茶室の小さな窓は、大きな世界を、大きな宇宙を思い起こさせてくれます。

(2014年8月20日撮影)

2014年09月10日

緑の見納め (東福寺・偃月橋)

屋根の付いた木造りの橋廊が緑の中に架かります。

この橋は、東福寺を流れる三ノ橋川の渓谷に架かる偃月橋(えんげつきょう)

東福寺の境内にある渓谷には、「臥雲橋(がうんきょう)」、「通天橋」、「偃月橋(えんげつきょう)」という3本の橋が架かっています。

そんな渓谷も、もうすぐ、緑から赤へと彩が変わる季節を迎えます。

(2014年8月20日撮影)

この橋は、東福寺を流れる三ノ橋川の渓谷に架かる偃月橋(えんげつきょう)

東福寺の境内にある渓谷には、「臥雲橋(がうんきょう)」、「通天橋」、「偃月橋(えんげつきょう)」という3本の橋が架かっています。

そんな渓谷も、もうすぐ、緑から赤へと彩が変わる季節を迎えます。

(2014年8月20日撮影)

2014年09月09日

桃山にそびえる (伏見桃山城)

京都の伏見に建つ伏見桃山城。

このお城が建って50周年を迎えます。

昔の伏見城は、今のJR桃山駅付近に豊臣秀吉が指月伏見城を築城。

地震で崩壊した後、今の明治天皇伏見桃山陵付近に徳川家康が木幡山伏見城を築城。

そして今の伏見桃山城は、1964年に造られました。

以前は、「キャッスルランド」としてお城のある遊園地でしたが、2003年に閉鎖。

耐震性の問題で普段は閉鎖されていますが、今回、築城50周年のイベントで、1階部分が開けられました。

豊臣秀吉が「醍醐の花見」を催した5ヶ月後に亡くなったのが伏見城。

1階には、黄金の茶室が飾られていました。

歴史を語るモニュメントとして、これからも京都の街を見続けることでしょう。

(2014年9月7日撮影)

このお城が建って50周年を迎えます。

昔の伏見城は、今のJR桃山駅付近に豊臣秀吉が指月伏見城を築城。

地震で崩壊した後、今の明治天皇伏見桃山陵付近に徳川家康が木幡山伏見城を築城。

そして今の伏見桃山城は、1964年に造られました。

以前は、「キャッスルランド」としてお城のある遊園地でしたが、2003年に閉鎖。

耐震性の問題で普段は閉鎖されていますが、今回、築城50周年のイベントで、1階部分が開けられました。

豊臣秀吉が「醍醐の花見」を催した5ヶ月後に亡くなったのが伏見城。

1階には、黄金の茶室が飾られていました。

歴史を語るモニュメントとして、これからも京都の街を見続けることでしょう。

(2014年9月7日撮影)

2014年09月08日

光が射し込む昼下がり (金沢・あかり坂)

路地の向こうにあかりの射し込む坂が見えます。

昼間は明るい細い路地も夕暮れ時は薄暗く、先の階段から光が届くのでしょうか。

「あかり坂」

洒落た名前です。

普段のおしゃべりが聞こえてきそうな昼下がりです。

(2014年9月6日撮影)

昼間は明るい細い路地も夕暮れ時は薄暗く、先の階段から光が届くのでしょうか。

「あかり坂」

洒落た名前です。

普段のおしゃべりが聞こえてきそうな昼下がりです。

(2014年9月6日撮影)

2014年09月07日

小粋な坂のある風景 (金沢・暗がり坂)

路地の中に小粋な坂。

ここは金沢の主計町(かずえまち)茶屋街にある「暗がり坂」

こんな路地は、京都に戻ったような感じで落ち着きます。

この浅野川沿いの風景は、まさしく四条大橋辺りからの鴨川です。

(2014年9月6日撮影)

ここは金沢の主計町(かずえまち)茶屋街にある「暗がり坂」

こんな路地は、京都に戻ったような感じで落ち着きます。

この浅野川沿いの風景は、まさしく四条大橋辺りからの鴨川です。

(2014年9月6日撮影)

2014年09月06日

石垣は語る (竹田城跡・兵庫県)

石垣だけが残る城。

ここは、「天空の城」とも呼ばれている竹田城跡。

トラが臥したように広がるので虎臥城(とらふすじょう、こがじょう)と呼ばれています。

標高353.7メートルの古城山(虎臥山)の山頂から、登ってきた町並みが小さく見えます。

今は、草に覆われた城跡ですが、これらの石は、いにしえの栄華を語ってくれます。

「天空の城」が、まるで光り輝いて天から降りてくるような錯覚を感じました。

そして、また時間は流れます。

(2014年8月31日撮影)

ここは、「天空の城」とも呼ばれている竹田城跡。

トラが臥したように広がるので虎臥城(とらふすじょう、こがじょう)と呼ばれています。

標高353.7メートルの古城山(虎臥山)の山頂から、登ってきた町並みが小さく見えます。

今は、草に覆われた城跡ですが、これらの石は、いにしえの栄華を語ってくれます。

「天空の城」が、まるで光り輝いて天から降りてくるような錯覚を感じました。

そして、また時間は流れます。

(2014年8月31日撮影)

2014年09月05日

いつも通りの贅沢な時間 (鳥取県・倉吉)

白壁土蔵の町に流れるいつも通りの時間。

いつも通りの幸せは、いつもは感じないけれど、とっても贅沢な時間です。

鳥取県の倉吉に残る白壁の町並み。

そんな贅沢な時間を、少しだけ味わいました。

(2014年8月30日撮影)

いつも通りの幸せは、いつもは感じないけれど、とっても贅沢な時間です。

鳥取県の倉吉に残る白壁の町並み。

そんな贅沢な時間を、少しだけ味わいました。

(2014年8月30日撮影)

2014年09月04日

絶壁のお堂 (三徳山三佛寺投入堂・鳥取県)

岩に張り付くようにして建つお堂。

鳥取県三徳山三佛寺の投入堂です。

遥拝所からの実際の見え方は、こんな感じの遠くの岩肌の上に建っています。

上まで登って拝むには、ちゃんとした装備と届け出が必要。

今回は、時間が遅くて登れませんでした。

でも、本堂では秘仏の阿弥陀如来を拝むことができました。

その他にも、地蔵堂や文殊堂なども、下からは豆粒のようなところに建っていました。

おひさまが顔を出しました。

先人の人々のものづくりの凄さに、ただただ感動し、自然と手を合わせました。

(2014年8月30日撮影)

鳥取県三徳山三佛寺の投入堂です。

遥拝所からの実際の見え方は、こんな感じの遠くの岩肌の上に建っています。

上まで登って拝むには、ちゃんとした装備と届け出が必要。

今回は、時間が遅くて登れませんでした。

でも、本堂では秘仏の阿弥陀如来を拝むことができました。

その他にも、地蔵堂や文殊堂なども、下からは豆粒のようなところに建っていました。

おひさまが顔を出しました。

先人の人々のものづくりの凄さに、ただただ感動し、自然と手を合わせました。

(2014年8月30日撮影)