2012年09月28日

懐かしい豆腐屋さん (壬生寺付近)

「トーフー♪ トーフー♪」

懐かしい豆腐屋さんのラッパの音が聞こえてきました。

壬生寺近くには、まだこんな町屋が残っています。

そういえば、昔は、このラッパの音が聞こえてきたら、母が鍋を持たせてくれて買いに走ったっけ・・・

やっと季節は、「冷奴」から「湯豆腐」へと動き始めました。

懐かしい豆腐屋さんのラッパの音が聞こえてきました。

壬生寺近くには、まだこんな町屋が残っています。

そういえば、昔は、このラッパの音が聞こえてきたら、母が鍋を持たせてくれて買いに走ったっけ・・・

やっと季節は、「冷奴」から「湯豆腐」へと動き始めました。

Posted by Norichan at

06:30

│Comments(2)

2012年09月27日

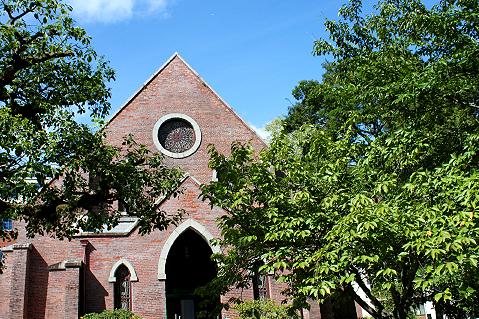

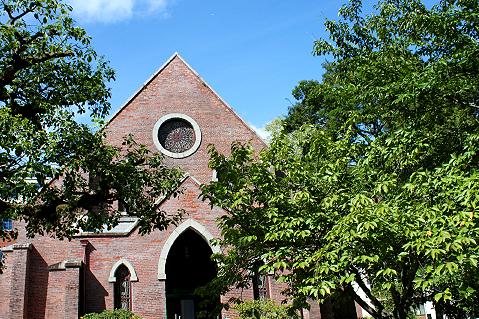

親の思い天に届け (同志社大学クラーク記念館)

同志社大学のシンボリックな建物であるクラーク記念館。

その階段は、天に向かっています。

「Byron-Stone Clarke Memorial Hall」

この建物の入口には、こんなタブレットが設置されています。

THIS BUILDING WAS ERECTED

IN

MEMORY

OF

BYRON STONE CLARKE

OF

BROOKLYN,N.Y.,U.S.A.

Who died January.1891

Aged Twenty Three Years

-------------------------------------

The student of the WORD

of GOD was dear to him.

アメリカのB.W.クラーク夫妻が、23歳という若さで亡くなった愛する息子(B.S.クラーク)を讃えるタブレットを設置することで、この建物の資金を寄付されたのです。

確かに彼らの息子もこの世に生きたという証。

そんな子供のことを思う親の愛。

今も確かに、クラーク夫妻の思いが、天に向かっていました。

その階段は、天に向かっています。

「Byron-Stone Clarke Memorial Hall」

この建物の入口には、こんなタブレットが設置されています。

THIS BUILDING WAS ERECTED

IN

MEMORY

OF

BYRON STONE CLARKE

OF

BROOKLYN,N.Y.,U.S.A.

Who died January.1891

Aged Twenty Three Years

-------------------------------------

The student of the WORD

of GOD was dear to him.

アメリカのB.W.クラーク夫妻が、23歳という若さで亡くなった愛する息子(B.S.クラーク)を讃えるタブレットを設置することで、この建物の資金を寄付されたのです。

確かに彼らの息子もこの世に生きたという証。

そんな子供のことを思う親の愛。

今も確かに、クラーク夫妻の思いが、天に向かっていました。

2012年09月26日

天に届く思い (同志社大学今出川キャンパス)

同志社大学を創立した新島襄の永眠の後、彼の死を悼む卒業生らが、新島襄を記念する神学館建設のための募金活動を展開しました。

そして、その思いを知ったB.W.クラーク夫妻の寄付で建てられたのが、このクラーク記念館です。

同志社大学のシンボルのような建物です。

このクラーク記念館には、子供を思う親の深い愛が詰まっていました。

そして、その思いを知ったB.W.クラーク夫妻の寄付で建てられたのが、このクラーク記念館です。

同志社大学のシンボルのような建物です。

このクラーク記念館には、子供を思う親の深い愛が詰まっていました。

2012年09月25日

サイエンスへの思い (同志社大学今出川キャンパス)

赤レンガの建物の入口に刻まれた「SCIENCE」の文字。

この建物は、1890年新島襄が永眠した年の9月に、開校した同志社ハリス理化学校です。

新島襄の学校設立の目的は、最新の学問と西洋の新しい知識を修めさせて、日本という国を堅固なものにすることでした。

そのためには、西洋の進んだサイエンスの知識が、これからの日本にとって重要だ。

彼は、そう認識していたのです。

100年先の日本のことをしっかりと予言していた新島襄。

この入口に立つと、日本の未来が眩しく見えてきます。

この建物は、1890年新島襄が永眠した年の9月に、開校した同志社ハリス理化学校です。

新島襄の学校設立の目的は、最新の学問と西洋の新しい知識を修めさせて、日本という国を堅固なものにすることでした。

そのためには、西洋の進んだサイエンスの知識が、これからの日本にとって重要だ。

彼は、そう認識していたのです。

100年先の日本のことをしっかりと予言していた新島襄。

この入口に立つと、日本の未来が眩しく見えてきます。

2012年09月24日

一国の良心 (同志社大学今出川キャンパス)

同志社大学今出川キャンパスの正面門にある「良心碑」

「良心之全身ニ充満シタル丈夫ノ起リ来ラン事ヲ」

彼は日本にミッションスクールを作ろうとしたのでありませんでした。

キリスト教の精神にもとづいた大学を創りたかったのです。

その精神は、人に対する愛であり良心であり自由な心だったのかもしれません。

2010年までは中学校として使われていた「彰栄館」

彼は、最新の学問と西洋の新しい知識を修めさせて、国を堅固なものにしたかったのです。

「彰栄館」の塔屋は鐘塔と時計塔を兼ね、毎朝の礼拝を告げる鐘の音が響き渡っていました。

「一国の良心といふべき人々」を養成するリベラル・アーツ・カレッジを夢見た新島襄の思いが、この「同志社」だったのです。

「良心之全身ニ充満シタル丈夫ノ起リ来ラン事ヲ」

彼は日本にミッションスクールを作ろうとしたのでありませんでした。

キリスト教の精神にもとづいた大学を創りたかったのです。

その精神は、人に対する愛であり良心であり自由な心だったのかもしれません。

2010年までは中学校として使われていた「彰栄館」

彼は、最新の学問と西洋の新しい知識を修めさせて、国を堅固なものにしたかったのです。

「彰栄館」の塔屋は鐘塔と時計塔を兼ね、毎朝の礼拝を告げる鐘の音が響き渡っていました。

「一国の良心といふべき人々」を養成するリベラル・アーツ・カレッジを夢見た新島襄の思いが、この「同志社」だったのです。

2012年09月23日

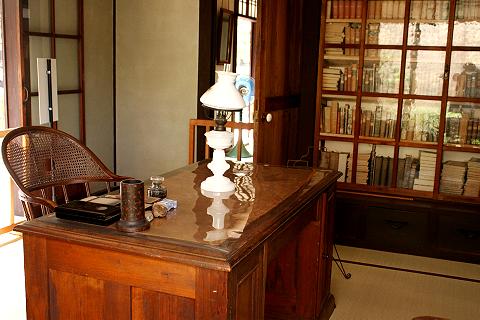

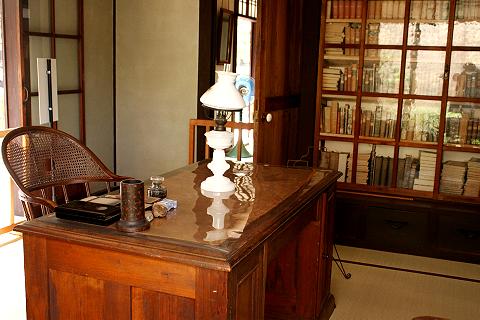

未来が生まれた部屋 (新島旧邸)

たくさんの書籍が並ぶ部屋。

ここは、新島襄の書斎です。

ここで、彼は日本の未来を描き続けたのでしょう。

書斎には、学生が自由に出入りし、洋書を読みふけったといいます。

「自由」を主張した新島襄。

この食堂でも、学生たちとは子弟の関係としてではなく、人間同士のつきあいを楽しんだのでしょう。

ここは、新島襄の書斎です。

ここで、彼は日本の未来を描き続けたのでしょう。

書斎には、学生が自由に出入りし、洋書を読みふけったといいます。

「自由」を主張した新島襄。

この食堂でも、学生たちとは子弟の関係としてではなく、人間同士のつきあいを楽しんだのでしょう。

2012年09月22日

御所の風を感じて (新島旧邸)

開放されたよろい戸に、太陽の光が差し込みます。

家の中には、京都御所からの緑に満ちた風が吹き込みます。

応接間の窓の向こうは、京都御所です。

神道の町、仏教の町。

そんな京都のど真ん中に、キリスト教主義の学校を創立した新島襄。

並々ならぬ努力があったことでしょう。

しかしこれも、「すべては神の御手にある」

そういう新島襄を「八重さん」は支え続けました。

家の中には、京都御所からの緑に満ちた風が吹き込みます。

応接間の窓の向こうは、京都御所です。

神道の町、仏教の町。

そんな京都のど真ん中に、キリスト教主義の学校を創立した新島襄。

並々ならぬ努力があったことでしょう。

しかしこれも、「すべては神の御手にある」

そういう新島襄を「八重さん」は支え続けました。

2012年09月21日

和から洋への架け橋 (新島旧邸)

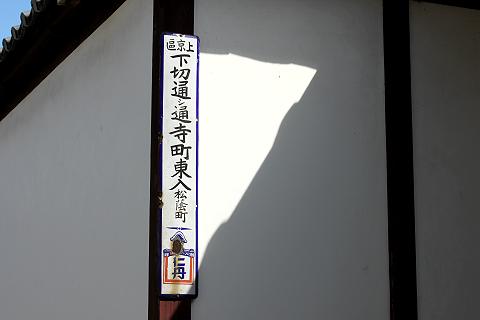

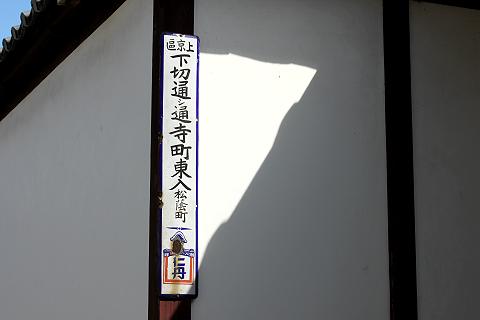

「京都市上京区下切通シ通寺町東入松陰町」

ここは、同志社を創立した新島襄の邸宅です。

しかし、通り側は、和風の佇まいです。

この和風の建物は、新島襄が群馬県から呼び寄せた両親のために作った隠居所。

そして、その続きにあるのが、新島襄と八重夫妻が住んでいた住居です。

近代国家へ向かう時代の中で翻弄されながらも、たくましく生き抜いた新島襄の夫人「八重さん」

和と洋の架け橋となった「八重さん」

来年の大河ドラマ「八重の桜」で、一躍ヒロインになる予感がします。

ここは、同志社を創立した新島襄の邸宅です。

しかし、通り側は、和風の佇まいです。

この和風の建物は、新島襄が群馬県から呼び寄せた両親のために作った隠居所。

そして、その続きにあるのが、新島襄と八重夫妻が住んでいた住居です。

近代国家へ向かう時代の中で翻弄されながらも、たくましく生き抜いた新島襄の夫人「八重さん」

和と洋の架け橋となった「八重さん」

来年の大河ドラマ「八重の桜」で、一躍ヒロインになる予感がします。

2012年09月20日

面白デザインを探して (四条通付近)

ビル全体が大きな鉾にデザインされています。

威勢のよい風神雷神が目を引きます。

これは何とパチンコ屋。

お店の名前を表に出さないとは粋です。

四条河原町から四条烏丸までの四条通り沿いには、いろんな目を引くデザインの建物が楽しめます。

寺町通りの入口には、素敵なモザイクサークル。

錦市場の通りの天井は、まるでステンドグラスのように、日の光を浴びて七色に輝いて見えました。

そんな風景を探すのも、おもしろい京都歩きのひとつです。

威勢のよい風神雷神が目を引きます。

これは何とパチンコ屋。

お店の名前を表に出さないとは粋です。

四条河原町から四条烏丸までの四条通り沿いには、いろんな目を引くデザインの建物が楽しめます。

寺町通りの入口には、素敵なモザイクサークル。

錦市場の通りの天井は、まるでステンドグラスのように、日の光を浴びて七色に輝いて見えました。

そんな風景を探すのも、おもしろい京都歩きのひとつです。

2012年09月19日

ビルにめり込む鳥居さん (新京極・錦天満宮)

石の鳥居がビルの壁にめり込んでいます。

新京極にある錦天満宮の鳥居です。

間違いなく、左右の鳥居がビルの中。

鳥居の先端は、ちゃんとビルの中のお店にあるそうです!

「頭の神様」

お参りの列が絶えません。

ビルを建てるのに、鳥居の一部が引っかかるからといってビルの中に入れ込んでしまうとは、何という妙案。

さすがは、頭の神様です!

天満宮の反対側には、「京の台所」の錦市場が続きます。

新京極にある錦天満宮の鳥居です。

間違いなく、左右の鳥居がビルの中。

鳥居の先端は、ちゃんとビルの中のお店にあるそうです!

「頭の神様」

お参りの列が絶えません。

ビルを建てるのに、鳥居の一部が引っかかるからといってビルの中に入れ込んでしまうとは、何という妙案。

さすがは、頭の神様です!

天満宮の反対側には、「京の台所」の錦市場が続きます。

2012年09月18日

暑くて長かった今年の夏 (長江家住宅・船鉾町)

「京の夏の旅」

今年の夏の特別公開も、そろそろ終わり。

そんな最後に訪ねたのは「長江家住宅」です。

江戸期から明治・大正にかけて建てられた京町屋です。

ここは、祇園祭の船鉾の真ん前にあります。

町名も、船鉾町です。

今年は、暑くて長い夏になりました。

そのスタートが祇園祭の頃でした。

早いものであれから2ヶ月。

まだまだ残暑が続く京都ですが、朝晩になると、確実に秋の足音が聞こえてきました。

今年の夏の特別公開も、そろそろ終わり。

そんな最後に訪ねたのは「長江家住宅」です。

江戸期から明治・大正にかけて建てられた京町屋です。

ここは、祇園祭の船鉾の真ん前にあります。

町名も、船鉾町です。

今年は、暑くて長い夏になりました。

そのスタートが祇園祭の頃でした。

早いものであれから2ヶ月。

まだまだ残暑が続く京都ですが、朝晩になると、確実に秋の足音が聞こえてきました。

2012年09月17日

昼下がりの街道筋 (滋賀・鳥居本中仙道)

時代を感じさせてくれる家。

ここは、滋賀県彦根の鳥居本付近の中仙道。

万治元年(1658年)創業の赤玉神教丸本舗。

今でもお薬を売っています。

ふと中仙道を行く旅人が、薬を求めて立ち寄りそうな・・・

そんな時間の流れる昼下がりです。

ここは、滋賀県彦根の鳥居本付近の中仙道。

万治元年(1658年)創業の赤玉神教丸本舗。

今でもお薬を売っています。

ふと中仙道を行く旅人が、薬を求めて立ち寄りそうな・・・

そんな時間の流れる昼下がりです。

2012年09月16日

白い花は美味しさの色 (滋賀・伊吹)

伊吹山を望む道端に、真っ白なお花畑がありました。

一面の白い花。

可憐に咲くのは蕎麦の花。

伊吹野のお蕎麦は、とっても美味しいです。

伊吹山は、もうすぐ秋の気配です。

一面の白い花。

可憐に咲くのは蕎麦の花。

伊吹野のお蕎麦は、とっても美味しいです。

伊吹山は、もうすぐ秋の気配です。

2012年09月15日

素敵なカップで飲むコーヒー (圓徳院・夢珈琲)

素敵なカップが並ぶ「夢珈琲」

気さくなマスターと話が弾みます。

気付けば、私の大好きなウエッジウッドのカップ。

私の家でも、このシリーズのティーカップで紅茶をいただいています。

落ち着いた店内に漂う珈琲の香り。

圓徳院にあるそんな素敵な珈琲屋さんです。

気さくなマスターと話が弾みます。

気付けば、私の大好きなウエッジウッドのカップ。

私の家でも、このシリーズのティーカップで紅茶をいただいています。

落ち着いた店内に漂う珈琲の香り。

圓徳院にあるそんな素敵な珈琲屋さんです。

2012年09月14日

龍は天を目指す (高台寺・臥龍廊)

池を渡って天に伸びていく龍。

そんな高台寺の開山堂から伸びる龍は、ねねが眠る霊屋(たまや)を目指します。

龍の胴体は、まるでジェットコースター。

霊屋(たまや)に着いた龍の先に、ねねが眠っています。

秀吉の眠る東山の豊国廟の方角を向いて・・・

そんな高台寺の開山堂から伸びる龍は、ねねが眠る霊屋(たまや)を目指します。

龍の胴体は、まるでジェットコースター。

霊屋(たまや)に着いた龍の先に、ねねが眠っています。

秀吉の眠る東山の豊国廟の方角を向いて・・・

2012年09月13日

花をめでる (高台寺)

さるすべりがピンクの花を付けています。

「ねねの道」から緑のトンネルをくぐって石段を登っていくと、そこは高台寺です。

こんな華やかなピンクの花を、ねねも好んだのでしょうか。

いろんな花の咲く、花をめでる高台寺です。

「ねねの道」から緑のトンネルをくぐって石段を登っていくと、そこは高台寺です。

こんな華やかなピンクの花を、ねねも好んだのでしょうか。

いろんな花の咲く、花をめでる高台寺です。

2012年09月12日

見るぞう言うぞう聞くぞう (岡林院・三地蔵)

高台寺前の「ねねの道」を歩いていてふと路地を見ると、何となく素敵な空間が見えました。

丸窓のある壁には、小さなお地蔵さんが三体。

お地蔵さんは、大きな眼を開け、耳をそばだたせ、大きな口を開いていました。

「見ざる言わざる聞かざる」と否定的な生き方ではなく、「見るぞう言うぞう聞くぞう」という積極的な生き方。

そんな生き方を、このお地蔵さんは問いかけていました。

ちゃんと前を見つめて、ちゃんと人の話を聴いて、ちゃんと言うことは言う。

明日からの私の生き方です!

丸窓のある壁には、小さなお地蔵さんが三体。

お地蔵さんは、大きな眼を開け、耳をそばだたせ、大きな口を開いていました。

「見ざる言わざる聞かざる」と否定的な生き方ではなく、「見るぞう言うぞう聞くぞう」という積極的な生き方。

そんな生き方を、このお地蔵さんは問いかけていました。

ちゃんと前を見つめて、ちゃんと人の話を聴いて、ちゃんと言うことは言う。

明日からの私の生き方です!

2012年09月11日

迷路を抜けると・・・ (石塀小路)

高台寺前のねねの道にある路地。

この路地のどんつきを右に入ると・・・

まるで迷路のような木の塀の小道。

この道を抜けると・・・

あれ?舞子さんがこんな時間にこんな場所を・・・!?

石塀小路を「なんちゃって舞子さん」が楽しそうに歩いていきました。

この路地のどんつきを右に入ると・・・

まるで迷路のような木の塀の小道。

この道を抜けると・・・

あれ?舞子さんがこんな時間にこんな場所を・・・!?

石塀小路を「なんちゃって舞子さん」が楽しそうに歩いていきました。

2012年09月10日

いいお庭だなあ (圓徳院)

「いいお庭だなあ」

・・・と、たぬきが寝そべって鑑賞しています。

「そうだな」

・・・と、ふぐでしょうか。

「本当に素敵な枯山水のお庭」

ここは、高台寺の塔頭のひとつである圓徳院の庭園です。

圓徳院は秀吉の正室であったねねが晩年を過ごしたお寺。

この庭を、ねねは秀吉のことを思いながら眺めたのでしょう。

・・・と、たぬきが寝そべって鑑賞しています。

「そうだな」

・・・と、ふぐでしょうか。

「本当に素敵な枯山水のお庭」

ここは、高台寺の塔頭のひとつである圓徳院の庭園です。

圓徳院は秀吉の正室であったねねが晩年を過ごしたお寺。

この庭を、ねねは秀吉のことを思いながら眺めたのでしょう。

2012年09月05日

残してくれた彼の思い (大阪・楢崎陽一遺作展)

鮮やかな色彩に彩られた銅版画。

今年の6月に亡くなった銅版画家・楢崎陽一さんの遺作展。

がんに侵されても、「しぶとく生きる」と言って、最後まで創意工夫を絶やさなかった彼。

最期の作品は、美しい色彩の水彩画でした。

彼の思いのこもった銅版画の原版も展示されていました。

この銅版に込められた彼の思い。

彼の作品と思いは、永遠に残ります。

私の心の中にも・・・

この遺作展は、9月8日(土曜日)まで、大阪駅に近い番画廊にて開催されています。

http://homepage2.nifty.com/bangarow/

今年の6月に亡くなった銅版画家・楢崎陽一さんの遺作展。

がんに侵されても、「しぶとく生きる」と言って、最後まで創意工夫を絶やさなかった彼。

最期の作品は、美しい色彩の水彩画でした。

彼の思いのこもった銅版画の原版も展示されていました。

この銅版に込められた彼の思い。

彼の作品と思いは、永遠に残ります。

私の心の中にも・・・

この遺作展は、9月8日(土曜日)まで、大阪駅に近い番画廊にて開催されています。

http://homepage2.nifty.com/bangarow/