2021年02月28日

懐かしい駅とポスト(蒲生郡日野町・近江鉄道日野駅)

おばあさんが懐かしいポストの横で迎えを待ちます。

ここは、近江鉄道の日野駅。

昔ながらのホーム。

木の柱が昔を忍ばせます。

フリースペースになった待合室では、音楽仲間が演奏を楽しみます。

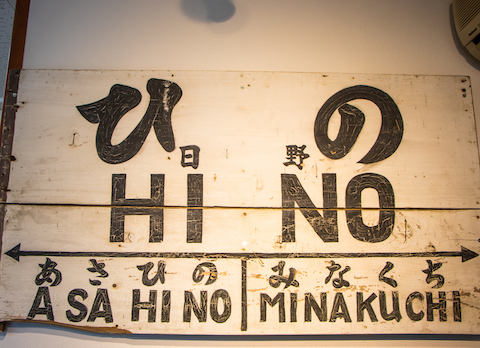

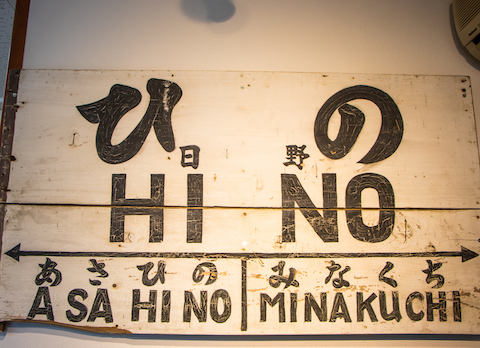

待合室に昔の駅名の看板が置いてありました。

そんな昔ながらの駅舎です。

(2021年2月7日撮影)

ここは、近江鉄道の日野駅。

昔ながらのホーム。

木の柱が昔を忍ばせます。

フリースペースになった待合室では、音楽仲間が演奏を楽しみます。

待合室に昔の駅名の看板が置いてありました。

そんな昔ながらの駅舎です。

(2021年2月7日撮影)

2021年02月27日

古くてモダン(大津・浜大津)

古くてちょっとモダンな建物。

ここは数年前に閉業してしまった内科の久保井医院。

町家が残る街中では、ちょっと洒落た建物です。

時代を駆け抜けた医院です。

(2021年1月31日撮影)

ここは数年前に閉業してしまった内科の久保井医院。

町家が残る街中では、ちょっと洒落た建物です。

時代を駆け抜けた医院です。

(2021年1月31日撮影)

2021年02月27日

2021年02月26日

梅に囲まれ雛祭り(蒲生郡日野町・近江日野商人館)

お雛様が飾られた部屋に梅が咲きます。

ここは、蒲生郡日野町の近江日野商人館。

近江日野商人として商業活動を続けてこられた山中家の本宅家屋敷が資料館になっています。

お屋敷の中に飾られていたのは素敵な盆梅。

折しもこの季節には貴重なお雛様が飾られています。

桃の花ではありませんが、紅梅が桃の節句を祝います。

(2021年2月7日撮影)

ここは、蒲生郡日野町の近江日野商人館。

近江日野商人として商業活動を続けてこられた山中家の本宅家屋敷が資料館になっています。

お屋敷の中に飾られていたのは素敵な盆梅。

折しもこの季節には貴重なお雛様が飾られています。

桃の花ではありませんが、紅梅が桃の節句を祝います。

(2021年2月7日撮影)

2021年02月25日

もしもし電話七番です(蒲生郡日野町・近江日野商人館)

手回しの電話がチリリンとなります。

ここは日野町にある近江日野商人館。

この建物は昭和11年に新築されたもので、典型的な日野商人の本宅の特徴をそのまま残します。

家の中にあった電話ボックス。

当時の貴重さがうかがわれます。

積極的に社会貢献された証か、「瀬田の唐橋」の擬宝珠が保管されていました。

(2021年2月7日撮影)

ここは日野町にある近江日野商人館。

この建物は昭和11年に新築されたもので、典型的な日野商人の本宅の特徴をそのまま残します。

家の中にあった電話ボックス。

当時の貴重さがうかがわれます。

積極的に社会貢献された証か、「瀬田の唐橋」の擬宝珠が保管されていました。

(2021年2月7日撮影)

2021年02月25日

薬屋にお雛様(蒲生郡日野町・日野まちかど感応館)

昔の薬棚の上に、古いお雛様が飾られています。

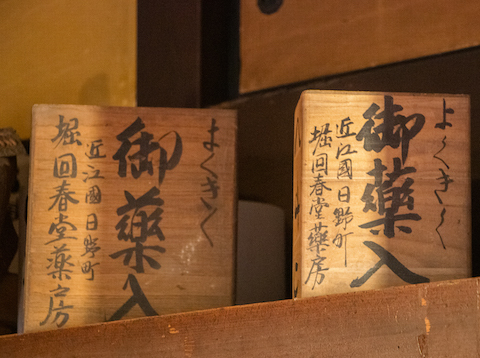

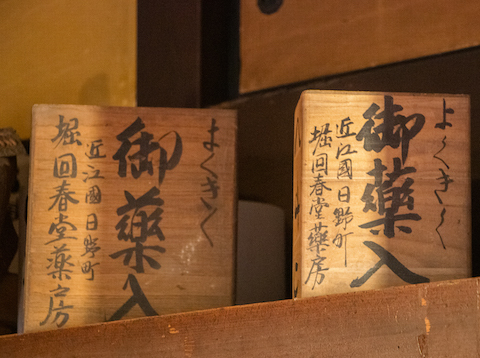

ここは、「日野まちかど感応館」

江戸時代に日野椀に代わって行商の有力商品となり、日野商人を発展に導いた薬屋(旧正野玄三薬店)

今も「万病感應丸」の大きな看板が掲げられています。

そこでも、日野ひなまつり紀行に因んで、貴重な雛人形が飾られています。

家の中には昔の薬の看板も。

昔から子供の健やかな成長を願って飾られてお雛様。

私は「よくきく御薬」が欲しくなりました♬

(2021年2月7日撮影)

ここは、「日野まちかど感応館」

江戸時代に日野椀に代わって行商の有力商品となり、日野商人を発展に導いた薬屋(旧正野玄三薬店)

今も「万病感應丸」の大きな看板が掲げられています。

そこでも、日野ひなまつり紀行に因んで、貴重な雛人形が飾られています。

家の中には昔の薬の看板も。

昔から子供の健やかな成長を願って飾られてお雛様。

私は「よくきく御薬」が欲しくなりました♬

(2021年2月7日撮影)

2021年02月24日

懐かしきタバコ屋さんの残り香(蒲生郡日野町・日野ひなまつり紀行)

お店を閉じたタバコ屋さんに雛人形が飾られています。

「日野ひなまつり紀行」の一環で雛人形が飾られている昔懐かしいタバコ屋さん。

当時はハイカラだったであろう『TOBACCO』の文字に懐かしさを感じます。

タバコの煙もどんどん消えていきますが、思い出は残り香のように漂い続けます。

(2021年2月7日撮影)

「日野ひなまつり紀行」の一環で雛人形が飾られている昔懐かしいタバコ屋さん。

当時はハイカラだったであろう『TOBACCO』の文字に懐かしさを感じます。

タバコの煙もどんどん消えていきますが、思い出は残り香のように漂い続けます。

(2021年2月7日撮影)

2021年02月24日

そぞろ歩きのお雛様(蒲生郡日野町・日野ひなまつり紀行)

通りに開いた窓からお雛様が見えます。

滋賀県日野町の独特の風景である桟敷窓(さじきまど)越しに見るお雛様。

そんな街角でや商家に江戸時代から現代に至るまでのお雛様や創作人形が飾られる「日野ひなまつり紀行」

そぞろ歩きの観光客がお雛様を楽しみます。

大切にされているご自宅のお雛様。

お庭には春を待ちかねるようにサザンカが咲き誇っていました。

(2021年2月7日撮影)

滋賀県日野町の独特の風景である桟敷窓(さじきまど)越しに見るお雛様。

そんな街角でや商家に江戸時代から現代に至るまでのお雛様や創作人形が飾られる「日野ひなまつり紀行」

そぞろ歩きの観光客がお雛様を楽しみます。

大切にされているご自宅のお雛様。

お庭には春を待ちかねるようにサザンカが咲き誇っていました。

(2021年2月7日撮影)

2021年02月23日

港の水鳥(大津・浜大津港)

カイツブリが優雅に舞います。

琵琶湖の浜大津港にもいろんな水鳥が飛び交います。

港に住み着くコブハクチョウ。

いつも子供たちに愛想を振りまきます。

(2021年2月14日撮影)

琵琶湖の浜大津港にもいろんな水鳥が飛び交います。

港に住み着くコブハクチョウ。

いつも子供たちに愛想を振りまきます。

(2021年2月14日撮影)

2021年02月23日

音の結晶 Snowy (大津・浜大津bochi bochi)

『Snowy』

素敵な音の結晶が出来上がりました。

CD完成記念のライブが開かれたのは、1934(昭和9)年に建設された旧大津市公会堂。

その地下にある音楽好きの集う憩いの場「bochi bochi」では、コロナ対策をして入場制限にて開催。

畠山ゆき(p)&中村俊彦(g)による雪のようにピュアで繊細なメローサウンドが流れます。

私もCDのインサートの写真を担当させていただきました。

『Snowy』に相応しく、モノクロで表現されました。

(2021年2月20日撮影)

Snowy の素敵なプロモーションビデオは下記 YouTube から。

https://youtu.be/HunrcLu9GsQ

CD 「SNOWY 」の購入はこちらから

https://ssl.form-mailer.jp/fms/1bbf5298690972

素敵な音の結晶が出来上がりました。

CD完成記念のライブが開かれたのは、1934(昭和9)年に建設された旧大津市公会堂。

その地下にある音楽好きの集う憩いの場「bochi bochi」では、コロナ対策をして入場制限にて開催。

畠山ゆき(p)&中村俊彦(g)による雪のようにピュアで繊細なメローサウンドが流れます。

私もCDのインサートの写真を担当させていただきました。

『Snowy』に相応しく、モノクロで表現されました。

(2021年2月20日撮影)

Snowy の素敵なプロモーションビデオは下記 YouTube から。

https://youtu.be/HunrcLu9GsQ

CD 「SNOWY 」の購入はこちらから

https://ssl.form-mailer.jp/fms/1bbf5298690972

2021年02月22日

冬の湖畔(彦根・須越)

快晴の冬の湖畔は空気が透き通ります。

伊吹山もくっきりと見えます。

可愛いバイクが憩う須越の湖畔。

きょうも、いつものベンチは訪問者を招き入れます。

(2021年2月6日撮影)

伊吹山もくっきりと見えます。

可愛いバイクが憩う須越の湖畔。

きょうも、いつものベンチは訪問者を招き入れます。

(2021年2月6日撮影)

2021年02月21日

鴨川に映して(鴨川・鶴清)

シンメトリックな建物が鴨川に映ります。

老舗の料理旅館「鶴清」

その姿を鴨川の水面に移します。

シンプルながら、その重厚さが伝わってきます。

太陽が西に傾く鴨川べりです。

(2020年12月4日撮影)

老舗の料理旅館「鶴清」

その姿を鴨川の水面に移します。

シンプルながら、その重厚さが伝わってきます。

太陽が西に傾く鴨川べりです。

(2020年12月4日撮影)

2021年02月21日

正面通りにかかる(東山区・正面橋)

正面通りの鴨川にかかる小さな「正面橋」

『正面』とは、豊臣秀吉が築いた大仏のあった方広寺の正面の道。

今は秀吉が神となって祀られている豊国神社に向かって正面のなります。

五条大橋と七条大橋の間の鴨川にひっそりとかかります。

昔は方広寺への参拝客で賑わったのでしょう。

今の橋は、昭和27年に汽車製造株式会社が建造したものです。

それでも70年という時間を支えています。

(2020年12月4日撮影)

『正面』とは、豊臣秀吉が築いた大仏のあった方広寺の正面の道。

今は秀吉が神となって祀られている豊国神社に向かって正面のなります。

五条大橋と七条大橋の間の鴨川にひっそりとかかります。

昔は方広寺への参拝客で賑わったのでしょう。

今の橋は、昭和27年に汽車製造株式会社が建造したものです。

それでも70年という時間を支えています。

(2020年12月4日撮影)

2021年02月20日

レンガ造りのトンネル(大津・新逢坂山トンネル)

蒸気機関車のススが残る東海道本線の新逢坂山トンネルの上り線トンネル。

1921(大正10)年竣工に複線化された時の大津側のトンネルです。

その手前にも赤い煉瓦造りのトンネル。

横を下りのJRの電車が通り抜けます。

そして、そのトンネルの上を京阪電車が通ります。

レンガ造りのトンネルは、100年を駆け抜けます。

(2021年2月1日撮影)

1921(大正10)年竣工に複線化された時の大津側のトンネルです。

その手前にも赤い煉瓦造りのトンネル。

横を下りのJRの電車が通り抜けます。

そして、そのトンネルの上を京阪電車が通ります。

レンガ造りのトンネルは、100年を駆け抜けます。

(2021年2月1日撮影)

2021年02月20日

静かな夜明け(大津・なぎさ公園)

静かな夜明け。

琵琶湖が次第に明るくなります。

そして、きょうの太陽が顔を出しました。

湖面を照らし始めた太陽の光。

静かな湖畔に、明るい一日の始まります。

(2020年12月17日撮影)

琵琶湖が次第に明るくなります。

そして、きょうの太陽が顔を出しました。

湖面を照らし始めた太陽の光。

静かな湖畔に、明るい一日の始まります。

(2020年12月17日撮影)

2021年02月19日

水の中の落ち葉(大津・おらんだ堰堤)

「おらんだ堰堤」に落ち葉が溜まります。

澄んだ水の中に沈む落ち葉。

堰堤の上の川にも落ち葉が沈みます。

堆く積もった落ち葉。

この落ち葉たちも、美しい水の浄化作用の一助にもなります。

静かな流れの中に落ち葉は身を潜めます。

(2021年2月4日撮影)

澄んだ水の中に沈む落ち葉。

堰堤の上の川にも落ち葉が沈みます。

堆く積もった落ち葉。

この落ち葉たちも、美しい水の浄化作用の一助にもなります。

静かな流れの中に落ち葉は身を潜めます。

(2021年2月4日撮影)

2021年02月19日

指差す先の未来(大津・おらんだ堰堤)

ふたりの少年少女が、指差しながら見上げます。

その先にあるのは、オランダ人技術者デ・レーケの指導で造られた「おらんだ堰堤」

オランダと日本の友好400周年の記念にと建てられたのがこのモニュメント。

オランダの女の子と日本の男の子が、仲良く肩を抱き合います。

その指差す先に、無限の可能性を秘めた未来を感じました。

(2021年2月4日撮影)

その先にあるのは、オランダ人技術者デ・レーケの指導で造られた「おらんだ堰堤」

オランダと日本の友好400周年の記念にと建てられたのがこのモニュメント。

オランダの女の子と日本の男の子が、仲良く肩を抱き合います。

その指差す先に、無限の可能性を秘めた未来を感じました。

(2021年2月4日撮影)

2021年02月18日

われは湖の子(大津・浜大津)

古い艇庫が琵琶湖に建ち続けます。

滋賀県大津市の琵琶湖岸にある1912年(大正元年)に建てられ旧三高艇庫。

現在はその隣にある艇庫とともに、三高&神陵ヨットクラブの艇庫として使用されています。

そしてここが、「琵琶湖周航のうた」の発祥の地。

三高のボート部員が1893(明治26)年から始めた琵琶湖一周の周航が元となったもの。

そんな貴重な艇庫。

時代の流れの中、痛みも激しくなりました。

三高の寮歌や学生歌として歌われたこの歌は、まさに湖国滋賀を象徴する歌になりました。

♬われはうみの子♬

(2021年2月15日撮影)

滋賀県大津市の琵琶湖岸にある1912年(大正元年)に建てられ旧三高艇庫。

現在はその隣にある艇庫とともに、三高&神陵ヨットクラブの艇庫として使用されています。

そしてここが、「琵琶湖周航のうた」の発祥の地。

三高のボート部員が1893(明治26)年から始めた琵琶湖一周の周航が元となったもの。

そんな貴重な艇庫。

時代の流れの中、痛みも激しくなりました。

三高の寮歌や学生歌として歌われたこの歌は、まさに湖国滋賀を象徴する歌になりました。

♬われはうみの子♬

(2021年2月15日撮影)

2021年02月17日

流れ落ちる水(大津・おらんだ堰堤)

水が流れ落ちます。

水しぶきを上げながら。

大津にある「おらんだ堰堤」

草津川の上流にある堰堤が水害を防ぎます。

堰堤の上は静かな流れです。

そして、流れが落ちます。

(2021年2月4日撮影)

水しぶきを上げながら。

大津にある「おらんだ堰堤」

草津川の上流にある堰堤が水害を防ぎます。

堰堤の上は静かな流れです。

そして、流れが落ちます。

(2021年2月4日撮影)

2021年02月17日

水音を聞きながら(大津・おらんだ堰堤)

川に造られた堰堤から水が流れ落ちます。

これは、オランダ人技術者ヨハニス・デ・レーケの指導の下、内務省技師田邊義三郎が設計した堰堤。

草津川の上流で、木材の伐採による土砂災害を防ぐために造られた堤です。

花崗岩の切石を積み上げ、中心部分のアーチ形になった美しい造形。

夏場には水遊びで賑わう水辺も、この時期は水の音だけが辺りに響きます。

(2021年2月4日撮影)

これは、オランダ人技術者ヨハニス・デ・レーケの指導の下、内務省技師田邊義三郎が設計した堰堤。

草津川の上流で、木材の伐採による土砂災害を防ぐために造られた堤です。

花崗岩の切石を積み上げ、中心部分のアーチ形になった美しい造形。

夏場には水遊びで賑わう水辺も、この時期は水の音だけが辺りに響きます。

(2021年2月4日撮影)