2024年01月31日

楽しい雪道(大津市・浜大津)

お母さんといっしょに歩く雪道は楽しそうです♪

ここはびわ湖浜大津駅まで続く歩道橋。

朝日が明るく照らします。

撮影する私の影も歩道に長く伸びます。

朝日が素敵な影を描く雪道です♬

(2024年1月25日撮影)

ここはびわ湖浜大津駅まで続く歩道橋。

朝日が明るく照らします。

撮影する私の影も歩道に長く伸びます。

朝日が素敵な影を描く雪道です♬

(2024年1月25日撮影)

2024年01月31日

雪は芸術家(大津市・大津港)

雪が素敵な幾何学模様を描きました♪

ここは雪晴れになった大津港の歩道。

昨夜の雪が強い風で雪の風紋を描きました。

落ちた赤い花びらも雪が描く題材に。

これはワッフルではありません。

雪は芸術家です♬

(2024年1月25日撮影)

ここは雪晴れになった大津港の歩道。

昨夜の雪が強い風で雪の風紋を描きました。

落ちた赤い花びらも雪が描く題材に。

これはワッフルではありません。

雪は芸術家です♬

(2024年1月25日撮影)

2024年01月30日

雪の足跡(大津市・大津港)

雪の中に足跡が続きます♪

昨夜に積もった雪の上の足跡。

朝日が雪の上に長い影を描きます。

どんな人が誰と歩いたのかな?

朝日が輝く雪の道。

まだ足跡のない雪道を、さあ今から私の足跡を描こう♬

(2024年1月25日撮影)

昨夜に積もった雪の上の足跡。

朝日が雪の上に長い影を描きます。

どんな人が誰と歩いたのかな?

朝日が輝く雪の道。

まだ足跡のない雪道を、さあ今から私の足跡を描こう♬

(2024年1月25日撮影)

2024年01月30日

雪晴れの港(大津市・大津港)

白銀の港に朝日が昇りました♪

ここは大津市の大津港。

夜中に降った雪が一面を真っ白にお化粧です。

比叡山はまだ雪の中のようです。

きょうのミシガン遊覧は雪見の船旅になりそうです♬

(2024年1月25日撮影)

ここは大津市の大津港。

夜中に降った雪が一面を真っ白にお化粧です。

比叡山はまだ雪の中のようです。

きょうのミシガン遊覧は雪見の船旅になりそうです♬

(2024年1月25日撮影)

2024年01月29日

こんなところに発電所(左京区・高野水力発電所跡)

ケーブル八瀬駅のそばに残る太い鉄のパイプを見つけました!

これは高野水力発電所の跡。

上流から水を引いて下の高野川への約27mの落差で水を落として発電していたそうです。

1900(明治33)年に完成した水力発電所で、1966(昭和41)まで使われていたそうです。

京都の近代化を支えた貴重な遺構のひとつ!

そんな八瀬の水がきょうも元気に流れます♬

(2024年1月11日撮影)

これは高野水力発電所の跡。

上流から水を引いて下の高野川への約27mの落差で水を落として発電していたそうです。

1900(明治33)年に完成した水力発電所で、1966(昭和41)まで使われていたそうです。

京都の近代化を支えた貴重な遺構のひとつ!

そんな八瀬の水がきょうも元気に流れます♬

(2024年1月11日撮影)

2024年01月29日

ラジオが聴けたよ(左京区・八瀬ラジオ塔)

ちょっと洒落たコンクリートの塔に『JOOK』というコールサイン♪

これはNHKがラジオの普及を目的にラジオ受信機を内部に収めた塔。

塔の前には整備された公園になっていますが、昔からここにあったかは不明。

こんな素敵な場所でラジオ体操をしてみたいものです♬

(2024年1月11日撮影)

なお、京都市内には、円山公園(東山区)、船岡山公園(北区)、橘公園(上京区)、小松原児童公園(京都市北区)、御射山児童公園(京都市中京区)などけっこう多くのラジオ塔が残されています♬

円山公園のラジオ塔

これはNHKがラジオの普及を目的にラジオ受信機を内部に収めた塔。

塔の前には整備された公園になっていますが、昔からここにあったかは不明。

こんな素敵な場所でラジオ体操をしてみたいものです♬

(2024年1月11日撮影)

なお、京都市内には、円山公園(東山区)、船岡山公園(北区)、橘公園(上京区)、小松原児童公園(京都市北区)、御射山児童公園(京都市中京区)などけっこう多くのラジオ塔が残されています♬

円山公園のラジオ塔

2024年01月28日

レトロな終着駅(左京区・八瀬駅)

レトロな終着駅です♪

ここは叡山電車の八瀬比叡山口駅。

駅の看板は「八瀬繹」という昔のままです。

ガッチリしたリベットの打ち込まれた鉄筋が支える駅舎。

1925(大正14)年の開業という年月を支えます。

そんな駅を100年に向けて出発です♬

(2024年1月11日撮影)

ここは叡山電車の八瀬比叡山口駅。

駅の看板は「八瀬繹」という昔のままです。

ガッチリしたリベットの打ち込まれた鉄筋が支える駅舎。

1925(大正14)年の開業という年月を支えます。

そんな駅を100年に向けて出発です♬

(2024年1月11日撮影)

2024年01月28日

ケーブルカーの冬眠(左京区・ケーブル八瀬駅)

ケーブルカーが冬眠です♪

ここは叡山ケーブルカーの八瀬駅。

3月19日までの冬眠に入ったようです。

冬の期間はその上のロープウェイも休眠で、比叡山に上がるのはクルマか滋賀県からのケーブルカーになります。

それまでは、ケーブルカーは八瀬駅と比叡駅でカラダを休めます。

桜の季節を待つケーブル八瀬駅です♬

(2024年1月11日撮影)

ここは叡山ケーブルカーの八瀬駅。

3月19日までの冬眠に入ったようです。

冬の期間はその上のロープウェイも休眠で、比叡山に上がるのはクルマか滋賀県からのケーブルカーになります。

それまでは、ケーブルカーは八瀬駅と比叡駅でカラダを休めます。

桜の季節を待つケーブル八瀬駅です♬

(2024年1月11日撮影)

2024年01月27日

路地の先の小さな橋(東山区・辰巳神社)

路地の向こうに小さな橋。

ひっきりなしに観光客が往き交います。

ここは祇園白川の巽橋♪

辰巳神社のあるこの付近は、風情あるお茶屋さんが建ち並びます。

海外の観光客がサイクリングで通過してゆきました♬

(2023年12月21日撮影)

ひっきりなしに観光客が往き交います。

ここは祇園白川の巽橋♪

辰巳神社のあるこの付近は、風情あるお茶屋さんが建ち並びます。

海外の観光客がサイクリングで通過してゆきました♬

(2023年12月21日撮影)

2024年01月27日

水鏡の世界(東山区・建仁寺)

水鏡の世界に素敵な枯れ枝が覗き見えます♪

ここは建仁寺の潮音庭。

そこに置かれた手水鉢が静かな時間を刻みます。

その静かな水面に枯れ枝が映り込みます。

素晴らしいキャンバスに素敵な枯れ枝が現れました♬

(2024年1月11日撮影)

ここは建仁寺の潮音庭。

そこに置かれた手水鉢が静かな時間を刻みます。

その静かな水面に枯れ枝が映り込みます。

素晴らしいキャンバスに素敵な枯れ枝が現れました♬

(2024年1月11日撮影)

2024年01月26日

波紋の広がり(東山区・建仁寺)

水の波紋が広がります♪

ここは建仁寺の方丈庭園。

廊下に沿って水が流れていきます。

一滴の波紋は、大きな流れとなって広がっていきます。

小さな声も、必ず大きなうねりとなって本流になるでしょう♬

(2024年1月11日撮影)

ここは建仁寺の方丈庭園。

廊下に沿って水が流れていきます。

一滴の波紋は、大きな流れとなって広がっていきます。

小さな声も、必ず大きなうねりとなって本流になるでしょう♬

(2024年1月11日撮影)

2024年01月26日

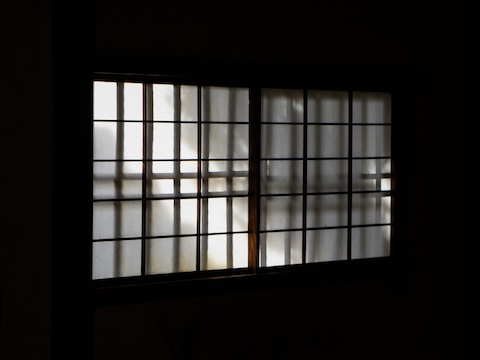

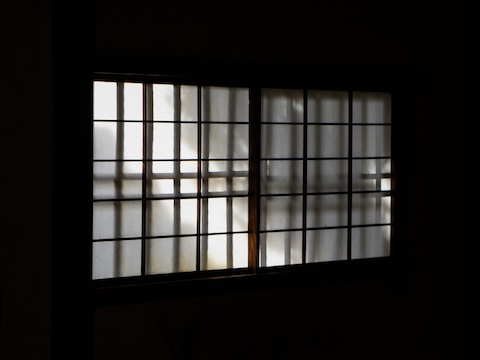

窓が切り取る風景(東山区・建仁寺)

花頭窓から見る石庭♪

ここは東山の建仁寺。

寺の中には様々な窓が光を取り込みます。

かすみ窓の穏やかな光。

丸い窓からは異国情緒を感じさせる風景が‥

窓が切取り風景に、しばし想像を膨らませます♬

(2024年1月11日撮影)

ここは東山の建仁寺。

寺の中には様々な窓が光を取り込みます。

かすみ窓の穏やかな光。

丸い窓からは異国情緒を感じさせる風景が‥

窓が切取り風景に、しばし想像を膨らませます♬

(2024年1月11日撮影)

2024年01月25日

雪晴れの朝(大津市・浜大津)

雪晴れの朝日です♪

雪の積もったびわ湖浜大津駅。

1934(昭和9)年にできた90才になる旧大津公会堂の横を軽快に抜けます。

朝日に向かって発車です♬

(2024年1月25日撮影)

雪の積もったびわ湖浜大津駅。

1934(昭和9)年にできた90才になる旧大津公会堂の横を軽快に抜けます。

朝日に向かって発車です♬

(2024年1月25日撮影)

2024年01月25日

二匹の龍(東山区・建仁寺)

二匹の龍が睨みます♪

ここは建仁寺の法堂。

龍たちは須弥壇に祀られている本尊釈迦如来座像を守るかのように‥

この壁画は2002年建仁寺創建800年を記念して日本画家の小泉淳作氏によって描かれた双龍図。

迫力ある「あうんの龍」ですが、「あ」の龍はなぜか私に微笑んでくれているように見えました♬

(2024年1月11日撮影)

ここは建仁寺の法堂。

龍たちは須弥壇に祀られている本尊釈迦如来座像を守るかのように‥

この壁画は2002年建仁寺創建800年を記念して日本画家の小泉淳作氏によって描かれた双龍図。

迫力ある「あうんの龍」ですが、「あ」の龍はなぜか私に微笑んでくれているように見えました♬

(2024年1月11日撮影)

2024年01月24日

窓からの光(東山区・建仁寺)

穏やかな光がお堂に射し込みます♪

ここは京都最古の禅寺である建仁寺の法堂。

この窓は花頭窓(かとうまど)と呼ばれ、元は、中国から伝来したもので、禅宗様の窓として使われていたもの。

花頭窓は、華頭、火頭、花灯、華灯、火灯、瓦灯、架灯などとも書かれますが、私は花頭をイメージしてしまいます。

そんな透明で澄んだ花のような光が須弥壇に祀られている本尊釈迦如来座像を包み込みます。

(2024年1月11日撮影)

ここは京都最古の禅寺である建仁寺の法堂。

この窓は花頭窓(かとうまど)と呼ばれ、元は、中国から伝来したもので、禅宗様の窓として使われていたもの。

花頭窓は、華頭、火頭、花灯、華灯、火灯、瓦灯、架灯などとも書かれますが、私は花頭をイメージしてしまいます。

そんな透明で澄んだ花のような光が須弥壇に祀られている本尊釈迦如来座像を包み込みます。

(2024年1月11日撮影)

2024年01月23日

2024年01月23日

亀に乗って川を渡る(左京区・高瀬川)

大きな亀が川を泳ぎます♪

ここは北大路付近の高野川。

ここには大きな亀の形をした石が川の中に置かれ、歩いて渡ることができます。

太陽で輝く川面。

その中で亀も楽しく水浴びをしているようです。

向かいのショッピングセンターへ買い物に出かけるのでしょうか、この石を飛び越えていきました♬

(2024年1月4日撮影)

ここは北大路付近の高野川。

ここには大きな亀の形をした石が川の中に置かれ、歩いて渡ることができます。

太陽で輝く川面。

その中で亀も楽しく水浴びをしているようです。

向かいのショッピングセンターへ買い物に出かけるのでしょうか、この石を飛び越えていきました♬

(2024年1月4日撮影)

2024年01月22日

京都市内の原生林(左京区・下鴨神社糺の森)

京都市内にこんな原生林が存在します♪

ここは下鴨神社の糺の森。

下鴨神社の参道を左右にはこんな小川が流れます。

紀元前3世紀ごろの原生林と同じ植生が今に伝えられる「糺の森」は、貴重な都市の森林です。

『源氏物語』須磨の巻では、光源氏がこんな歌を詠みます。

憂き世をば、今ぞ別るる とどまらぬ 名をば糺の 神にまかせて

(2024年1月4日撮影)

ここは下鴨神社の糺の森。

下鴨神社の参道を左右にはこんな小川が流れます。

紀元前3世紀ごろの原生林と同じ植生が今に伝えられる「糺の森」は、貴重な都市の森林です。

『源氏物語』須磨の巻では、光源氏がこんな歌を詠みます。

憂き世をば、今ぞ別るる とどまらぬ 名をば糺の 神にまかせて

(2024年1月4日撮影)

2024年01月21日

金箔の鶴(東山区・大雲院)

金箔に包まれた鶴が羽を広げます♪

ここは祇園祭の鉾をイメージして建立された大雲院の祗園閣で、屋根が銅板葺きということで「銅閣寺」とも呼ばれます。

明治から大正時代の間で財を成した大倉氏が彼の生誕90歳を記念した建立したもので、「鶴翁」という大倉喜八郎の号にちなんで、塔の上には鶴が羽を広げます。

早朝の人通りの少ないねねの道に銅閣寺がそびえます♬

(2024年1月11日撮影)

ここは祇園祭の鉾をイメージして建立された大雲院の祗園閣で、屋根が銅板葺きということで「銅閣寺」とも呼ばれます。

明治から大正時代の間で財を成した大倉氏が彼の生誕90歳を記念した建立したもので、「鶴翁」という大倉喜八郎の号にちなんで、塔の上には鶴が羽を広げます。

早朝の人通りの少ないねねの道に銅閣寺がそびえます♬

(2024年1月11日撮影)

2024年01月20日

色とりどりのお手玉(東山区・八坂庚申堂)

色とりどりのお手玉がお堂を埋め尽くします♪

ここは八坂の塔の近くにある八坂庚申堂。

正式名称を金剛寺。

このお手玉のようなお守りは「くくり猿」といって、欲望のまま行動する猿の手足を縛ることで、わがままな自分の心を戒めるために作られたお守り。

「くくり猿」は、欲を一つ我慢して、本尊の青面金剛に奉納することで、願いを叶えてくれるといわれています。

本堂のくくり猿の前には大きな「見ざる・言わざる・聞かざる」の「三猿」の像。

この三猿は庚申さんの使いとされ、意味は「目と耳と口をつつしみ、厄を避ける」という教え。

とはいえ、今の政治家には「ちゃんと見て聞いてきっちり発言」してもらいたいものです♬

(2024年1月11日撮影)

ここは八坂の塔の近くにある八坂庚申堂。

正式名称を金剛寺。

このお手玉のようなお守りは「くくり猿」といって、欲望のまま行動する猿の手足を縛ることで、わがままな自分の心を戒めるために作られたお守り。

「くくり猿」は、欲を一つ我慢して、本尊の青面金剛に奉納することで、願いを叶えてくれるといわれています。

本堂のくくり猿の前には大きな「見ざる・言わざる・聞かざる」の「三猿」の像。

この三猿は庚申さんの使いとされ、意味は「目と耳と口をつつしみ、厄を避ける」という教え。

とはいえ、今の政治家には「ちゃんと見て聞いてきっちり発言」してもらいたいものです♬

(2024年1月11日撮影)