2008年10月30日

久しぶりの東京の空気

きょうは、職場復帰後、はじめての東京出張。

仕事関係の方々に、復帰のあいさつ。

みなさん、私の復帰を喜んでくださいました。

午後からは、浜松町で講演会を聴講。

ここでも、久しぶりにお会いした方々に、体を気遣っていただきました。

うれしい限りです。

講演会を終えてから、外へ出ると、夕焼けの東京の空。

浜松町の貿易センタービルの横を、新幹線が通り過ぎて行きました。

久しぶりの東京の清々しい空気?!

東京の街は殺伐としていると言われますが、街自体は人工的な無機質なものでも、血の通った人間が営む以上、人間の暖かさは通い合っていると思います。

夕方、赤坂サカスを散歩。

もう11月。

クリスマス用のイルミネーションの準備も急ピッチでした。

特に大きな体調の問題もなく、出張をこなせましたが、やはり皆さんの励ましの声に、ついしゃべり過ぎて二酸化炭素不足に陥っていました。

明日は心臓血管外科の診察です。

仕事関係の方々に、復帰のあいさつ。

みなさん、私の復帰を喜んでくださいました。

午後からは、浜松町で講演会を聴講。

ここでも、久しぶりにお会いした方々に、体を気遣っていただきました。

うれしい限りです。

講演会を終えてから、外へ出ると、夕焼けの東京の空。

浜松町の貿易センタービルの横を、新幹線が通り過ぎて行きました。

久しぶりの東京の清々しい空気?!

東京の街は殺伐としていると言われますが、街自体は人工的な無機質なものでも、血の通った人間が営む以上、人間の暖かさは通い合っていると思います。

夕方、赤坂サカスを散歩。

もう11月。

クリスマス用のイルミネーションの準備も急ピッチでした。

特に大きな体調の問題もなく、出張をこなせましたが、やはり皆さんの励ましの声に、ついしゃべり過ぎて二酸化炭素不足に陥っていました。

明日は心臓血管外科の診察です。

2008年10月28日

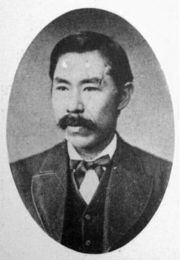

日本の教育の将来を考えた書斎~新島襄~

新島襄を知っていますか?

新島襄は同志社大学の創設者です。

江戸から明治に国が大きく動く真っ只中、国のご禁制を破って、21歳のときに函館からアメリカに渡り、帰国後、同志社英学校を作りました。

その後、彼の精神が受け継がれ、同志社大学となりました。

同志社大学は京都御所のすぐ北側に。

新島襄の住んでいた家は、御所の東側に位置する寺町通りにあります。

洋風の外観ですが、家の中は和洋折衷。

その1階の南向きの部屋に、彼の書斎があります。

彼の椅子は、背もたれに革が巻かれています。

彼が、この机の前に座って、100年先の日本を夢見て、これからの日本の教育を考えていたのだと思うと、感慨深いものを感じました。

神社仏閣に囲まれた京都の真ん中に、キリスト教の精神にのっとった学校を作るという大事業。

彼の背中から当たる日差しの暖かさが、さぞかし彼の心にも暖かさを感じさせたことでしょう。

書斎の周りの壁には、洋書がずらりと並んでいます。

「 A History of Philosophy 」

そんな書物も並んでしました。

日本の教育を考え、将来の日本を担う人間を育てたいという思いが、この書斎を見た時に、痛烈に感じました。

「良心之全身ニ充満シタル丈夫ノ起リ来ラン事ヲ」 新島襄

新島襄は同志社大学の創設者です。

江戸から明治に国が大きく動く真っ只中、国のご禁制を破って、21歳のときに函館からアメリカに渡り、帰国後、同志社英学校を作りました。

その後、彼の精神が受け継がれ、同志社大学となりました。

同志社大学は京都御所のすぐ北側に。

新島襄の住んでいた家は、御所の東側に位置する寺町通りにあります。

洋風の外観ですが、家の中は和洋折衷。

その1階の南向きの部屋に、彼の書斎があります。

彼の椅子は、背もたれに革が巻かれています。

彼が、この机の前に座って、100年先の日本を夢見て、これからの日本の教育を考えていたのだと思うと、感慨深いものを感じました。

神社仏閣に囲まれた京都の真ん中に、キリスト教の精神にのっとった学校を作るという大事業。

彼の背中から当たる日差しの暖かさが、さぞかし彼の心にも暖かさを感じさせたことでしょう。

書斎の周りの壁には、洋書がずらりと並んでいます。

「 A History of Philosophy 」

そんな書物も並んでしました。

日本の教育を考え、将来の日本を担う人間を育てたいという思いが、この書斎を見た時に、痛烈に感じました。

「良心之全身ニ充満シタル丈夫ノ起リ来ラン事ヲ」 新島襄

2008年10月27日

寺町通り散策~下御霊神社~

革堂をもう少し北に上がっていくと、下御霊神社があります。

平安京時代のさまざまな怨霊が渦巻いた中で、その御霊が安らかにと祭られています。

門の扉には、凝った透かしが入っています。

素晴らしい幾何学的な美しさ。

表門をくぐって左手の手水舎に注ぐ水は、京の三名水の一つに挙げられている染井(梨木神社の境内にある)と同じ水脈の清水。

水道のような蛇口がありますが、水道水ではありません。

ほんとうにおいしい水です。

檜張りのこの湾曲した形の屋根は、何とも美しい限りです。

小雨の降る京都の神社めぐりも、なかなか落ちつけて良かったです。

平安京時代のさまざまな怨霊が渦巻いた中で、その御霊が安らかにと祭られています。

門の扉には、凝った透かしが入っています。

素晴らしい幾何学的な美しさ。

表門をくぐって左手の手水舎に注ぐ水は、京の三名水の一つに挙げられている染井(梨木神社の境内にある)と同じ水脈の清水。

水道のような蛇口がありますが、水道水ではありません。

ほんとうにおいしい水です。

檜張りのこの湾曲した形の屋根は、何とも美しい限りです。

小雨の降る京都の神社めぐりも、なかなか落ちつけて良かったです。

2008年10月27日

寺町通り散策~革堂~

天台宗の古いお寺の行願寺。

このお寺を開山したのは行円上人という人。

行円上人はもと猟師。

山中で射止めた雌シカのお腹から子ジカが生まれたのを見て、殺生を悔い仏門に入ったそうです。

布教のとき寒さ暑さを問わず常にシカ革の衣を着ていたので「皮聖」と呼ばれ、このお寺も「革堂」とも呼ばれて親しまれています。

寺町通りに面した山門には、今で言うならステッカーがいっぱい。

本堂の手前には、大きな線香たて。

「革堂」の大きな文字と上の獅子が印象的です。

本堂の天井には、いっぱいの札。

真ん中には、御詠歌 第十九番革堂 「花を見て 今は望みの革堂の 庭の千草も さかりなるらん」が見えます。

鹿を殺生して仏門に入ったという行円上人。

今の殺生だらけのこの世の中を、どう思うでしょうか?

このお寺を開山したのは行円上人という人。

行円上人はもと猟師。

山中で射止めた雌シカのお腹から子ジカが生まれたのを見て、殺生を悔い仏門に入ったそうです。

布教のとき寒さ暑さを問わず常にシカ革の衣を着ていたので「皮聖」と呼ばれ、このお寺も「革堂」とも呼ばれて親しまれています。

寺町通りに面した山門には、今で言うならステッカーがいっぱい。

本堂の手前には、大きな線香たて。

「革堂」の大きな文字と上の獅子が印象的です。

本堂の天井には、いっぱいの札。

真ん中には、御詠歌 第十九番革堂 「花を見て 今は望みの革堂の 庭の千草も さかりなるらん」が見えます。

鹿を殺生して仏門に入ったという行円上人。

今の殺生だらけのこの世の中を、どう思うでしょうか?

2008年10月26日

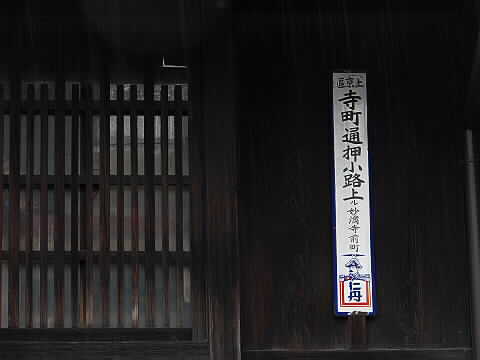

寺町通りにて

寺町通りは、河原町通りの一本西側を南北にはしる通りで、平安京の時代からあり、東京極大路と呼ばれていたそうです。

ですから、この通りには、老舗も多く、お茶の「一保堂」は、1717年の創業。

290年以上もお店として存在するということは、並大抵のことではありません。

「京の老舗に見るCSR]

現在の企業が見習わないといけないヒントが隠されていると思います。

京都市役所横の寺町御池から寺町丸太町までは、イチョウ並木のきれいな通りです。

軒先の住所表示も、昔のままの表示があちこちに残っています。

天台宗の古いお寺の行願寺。

このお寺を建立した行円上人という人が鹿の皮を着て「皮聖」と呼ばれていたことから、「革堂」とも呼ばれて親しまれています。

もう少し歩くと、下御霊神社があります。

平安京時代のさまざまな怨霊が渦巻いた中で、その御霊が安らかにと祭られています。

丸太町通りに出ると、目の前は京都御所です。

ですから、この通りには、老舗も多く、お茶の「一保堂」は、1717年の創業。

290年以上もお店として存在するということは、並大抵のことではありません。

「京の老舗に見るCSR]

現在の企業が見習わないといけないヒントが隠されていると思います。

京都市役所横の寺町御池から寺町丸太町までは、イチョウ並木のきれいな通りです。

軒先の住所表示も、昔のままの表示があちこちに残っています。

天台宗の古いお寺の行願寺。

このお寺を建立した行円上人という人が鹿の皮を着て「皮聖」と呼ばれていたことから、「革堂」とも呼ばれて親しまれています。

もう少し歩くと、下御霊神社があります。

平安京時代のさまざまな怨霊が渦巻いた中で、その御霊が安らかにと祭られています。

丸太町通りに出ると、目の前は京都御所です。

2008年10月26日

懐かしい車たち

小雨の降るあいにくの天気。

ふと通った京都市役所の前には、ビンテージカーが勢ぞろいしていました。

今ではもうほとんど見られなくなった車たち。

富士重工業のスバル360。

1958年から1970年までのべ12年にわたって製造された軽自動車のはしりです。

こんなかっこいいスバルもあったんですね。

トヨタ2000GT。

1967年から1970年までトヨタブランドで限定生産された高級スポーツカー。

今見ても、ぜんぜん古い感じのしないデザインです。

トヨタのセリカ2000GT。

乗ってみたかった車のひとつです。

でも、何といっても、マツダ・T2000といわれるオート三輪。

1960年代、大型化・近代化されたこのオート三輪は、貨物トラックとして、私の記憶の中に残っています。

どの車も、本当に大切に手入れがされて、持ち主の愛情がうかがわれます。

長く大切に使うこともエコロジーのひとつ。

これからも、大切に街の中を走っていてもらいたいものです。

ふと通った京都市役所の前には、ビンテージカーが勢ぞろいしていました。

今ではもうほとんど見られなくなった車たち。

富士重工業のスバル360。

1958年から1970年までのべ12年にわたって製造された軽自動車のはしりです。

こんなかっこいいスバルもあったんですね。

トヨタ2000GT。

1967年から1970年までトヨタブランドで限定生産された高級スポーツカー。

今見ても、ぜんぜん古い感じのしないデザインです。

トヨタのセリカ2000GT。

乗ってみたかった車のひとつです。

でも、何といっても、マツダ・T2000といわれるオート三輪。

1960年代、大型化・近代化されたこのオート三輪は、貨物トラックとして、私の記憶の中に残っています。

どの車も、本当に大切に手入れがされて、持ち主の愛情がうかがわれます。

長く大切に使うこともエコロジーのひとつ。

これからも、大切に街の中を走っていてもらいたいものです。

2008年10月25日

紅葉が遅い!四季はどこへ・・

きょうは、一日家で休養。

今年の紅葉は、11月中頃が見ごろのようです。

紅葉の色づきは、最低気温が8度以下になると始まるそうです。

そして、葉緑素が分解されたうえ、アントシアニンという赤い色素ができ、4度以下になると、さらにこの色素の生成が活発になり、真っ赤に色づいてくる。

気象庁のデータから見ても、地球温暖化の影響と考えても間違いはなさそう。

12月の中頃でも紅葉が楽しめるのが、良いのかどうか・・・?

日本は、春夏秋冬の四季があることから、文化も人間性も情緒も培われたのだと私は思います。

ですから、四季の移ろいが不明確になってくることは、日本人の物事の行動や思考自体も不明確になっていくように思えてなりません。

東山魁夷の「京洛四季」に感銘して、その世界をこの眼で確かめたいと思ったのは、そんな思いが私の中にあったからかも知れません。

http://superman007.cocolog-nifty.com/norichan/

そして、このシリーズの絵を魁夷が描いたきっかけは、川端康成が、「京都は今描いておかないとなくなります。」と薦めたことにあるそうです。

京都だけではありません。

日本自体、温暖化問題を含めて、今きっちりと対応したおかなければ、四季のない殺伐とした風景しか残らないかもしれません。

北山杉の苗木を見ると、この苗木が太い北山杉になるころは、ずっと先のことになる・・・そんな長い時間をきっちり見据えた仕事が、北山にはあるんだと感心します。

将来を見据えた仕事の大切さ。

はやく、10年先、50年先、100年先の日本がどうあるべきか、地球はどうあるべきかを真剣に考えないといけないと思います。

日本の四季は、下手をすると、数年で無くなってしまうかもしれません。

きょうの食卓には、きのう友人からもらった京都産の松茸料理。

焼き松茸と松茸のお吸い物。

すばらしい香りと素敵な歯ごたえ!

日本の「秋」の味覚を存分に味わいました。

今年の紅葉は、11月中頃が見ごろのようです。

紅葉の色づきは、最低気温が8度以下になると始まるそうです。

そして、葉緑素が分解されたうえ、アントシアニンという赤い色素ができ、4度以下になると、さらにこの色素の生成が活発になり、真っ赤に色づいてくる。

気象庁のデータから見ても、地球温暖化の影響と考えても間違いはなさそう。

12月の中頃でも紅葉が楽しめるのが、良いのかどうか・・・?

日本は、春夏秋冬の四季があることから、文化も人間性も情緒も培われたのだと私は思います。

ですから、四季の移ろいが不明確になってくることは、日本人の物事の行動や思考自体も不明確になっていくように思えてなりません。

東山魁夷の「京洛四季」に感銘して、その世界をこの眼で確かめたいと思ったのは、そんな思いが私の中にあったからかも知れません。

http://superman007.cocolog-nifty.com/norichan/

そして、このシリーズの絵を魁夷が描いたきっかけは、川端康成が、「京都は今描いておかないとなくなります。」と薦めたことにあるそうです。

京都だけではありません。

日本自体、温暖化問題を含めて、今きっちりと対応したおかなければ、四季のない殺伐とした風景しか残らないかもしれません。

北山杉の苗木を見ると、この苗木が太い北山杉になるころは、ずっと先のことになる・・・そんな長い時間をきっちり見据えた仕事が、北山にはあるんだと感心します。

将来を見据えた仕事の大切さ。

はやく、10年先、50年先、100年先の日本がどうあるべきか、地球はどうあるべきかを真剣に考えないといけないと思います。

日本の四季は、下手をすると、数年で無くなってしまうかもしれません。

きょうの食卓には、きのう友人からもらった京都産の松茸料理。

焼き松茸と松茸のお吸い物。

すばらしい香りと素敵な歯ごたえ!

日本の「秋」の味覚を存分に味わいました。

2008年10月24日

松茸が取れた!

昼過ぎに友達から電話。

「朝取りの松茸を取りに来て!」って。

京都市内でも、本当に市内の松林で取れた正真正銘の国産。

香りは、抜群です!

某外国製とはくらべものにならない香りです。

きょうは、松茸ご飯にして食べましたが、歯ごたえもしっかり。

最近、野菜で季節を感じるものは、本当に少なくなりました。

きゅうりもトマトも夏の野菜だということを今の子供たちは知っているのでしょうか?

今の教育では、知る必要もないのかもしれません。

だから、よけいに秋を感じさせてくれる松茸は、うれしい食材です。

明日は、焼き松茸と土瓶蒸しかな!

「朝取りの松茸を取りに来て!」って。

京都市内でも、本当に市内の松林で取れた正真正銘の国産。

香りは、抜群です!

某外国製とはくらべものにならない香りです。

きょうは、松茸ご飯にして食べましたが、歯ごたえもしっかり。

最近、野菜で季節を感じるものは、本当に少なくなりました。

きゅうりもトマトも夏の野菜だということを今の子供たちは知っているのでしょうか?

今の教育では、知る必要もないのかもしれません。

だから、よけいに秋を感じさせてくれる松茸は、うれしい食材です。

明日は、焼き松茸と土瓶蒸しかな!

2008年10月23日

宇治川を渡る

宇治川を渡るJR奈良線の電車です。

私には、昔の山手線のイメージが強いのですが・・・

平行して宇治川に架かる宇治橋は、チョッと趣のある橋。

吹く風は、柳も欄干も冬の風だと感じているようです。

電車が、風のように通過して行きました。

宇治川の上流は、本当にきれいな清流です。

私には、昔の山手線のイメージが強いのですが・・・

平行して宇治川に架かる宇治橋は、チョッと趣のある橋。

吹く風は、柳も欄干も冬の風だと感じているようです。

電車が、風のように通過して行きました。

宇治川の上流は、本当にきれいな清流です。

2008年10月23日

10円玉の世界へ(宇治平等院鳳凰堂)

きょうは、ペインクリニックへ。

胸の痛みが少なくなってきたら、背筋と腹筋が落ちているので、腰痛が出てきました。

今回は、仙腸関節ブロックをしましょうかと言われたのですが、かなり痛いようなので、いったんパスしました。

診察が終わり、おつりの10円玉を見たら、宇治平等院の鳳凰堂が目に留まりました。

そこは、行動力が復活した私です。

気分転換に、ちょっと車を走らせました。

久しぶりの鳳凰堂。

雨もパラつく天気でしたが、かえって鳳凰堂には良いのかもと思いました。

遠目では、色彩もあまりはっきりしないので、落ち着いた感じですが、ズームアップすると、素晴らしい色彩が飛び込んできます。

昔は、鮮やかな色彩で、極楽浄土の世界を描いていたのでしょう。

阿弥陀如来が、おだやかな眼差しを向けていました。

鳳凰堂の屋根に立つ2羽の鳳凰は、今にも飛び発たんばかりの躍動感を感じました。

平等院には、浄土院という塔頭(たっちゅう)がありますが、そこの障子がすごく新鮮なデザインで気に入りました。

石垣も、風情を感じさせます。

10円玉から訪れた平等院鳳凰堂。

10円玉の重みを感じました。

胸の痛みが少なくなってきたら、背筋と腹筋が落ちているので、腰痛が出てきました。

今回は、仙腸関節ブロックをしましょうかと言われたのですが、かなり痛いようなので、いったんパスしました。

診察が終わり、おつりの10円玉を見たら、宇治平等院の鳳凰堂が目に留まりました。

そこは、行動力が復活した私です。

気分転換に、ちょっと車を走らせました。

久しぶりの鳳凰堂。

雨もパラつく天気でしたが、かえって鳳凰堂には良いのかもと思いました。

遠目では、色彩もあまりはっきりしないので、落ち着いた感じですが、ズームアップすると、素晴らしい色彩が飛び込んできます。

昔は、鮮やかな色彩で、極楽浄土の世界を描いていたのでしょう。

阿弥陀如来が、おだやかな眼差しを向けていました。

鳳凰堂の屋根に立つ2羽の鳳凰は、今にも飛び発たんばかりの躍動感を感じました。

平等院には、浄土院という塔頭(たっちゅう)がありますが、そこの障子がすごく新鮮なデザインで気に入りました。

石垣も、風情を感じさせます。

10円玉から訪れた平等院鳳凰堂。

10円玉の重みを感じました。

2008年10月20日

祈りの場(松尾大社)

京都観光のメッカ嵐山から、ちょっと桂川を下がったところにある「松尾大社」

起こりは、大宝元年(西暦701年)というから、とても古い神社です。

ここは、中世以降は醸造の神として人々の信仰を集めていて、境内の中にある「亀の井」の水は酒造時に入れると酒が腐らないといわれ、延命長寿、よみがえりの水としてもいわれています。

その水が、太陽に当たって美しく揺らいでいました。

松尾大社の赤い鳥居を越えて参道を少し歩くと、目の前には、願い事が書かれた「しゃもじ」が楼門の金網につけられているのが目に飛び込んで来ます。

「しゃもじ」=「ごはんをすくう」から「すくわれる」の意味を持つ絵馬として使われているそうです。

しゃもじや絵馬には、いろんな願い事が書かれています。

観光地からちょっと離れると、そこは、普段の生活の中での祈りの場です。

起こりは、大宝元年(西暦701年)というから、とても古い神社です。

ここは、中世以降は醸造の神として人々の信仰を集めていて、境内の中にある「亀の井」の水は酒造時に入れると酒が腐らないといわれ、延命長寿、よみがえりの水としてもいわれています。

その水が、太陽に当たって美しく揺らいでいました。

松尾大社の赤い鳥居を越えて参道を少し歩くと、目の前には、願い事が書かれた「しゃもじ」が楼門の金網につけられているのが目に飛び込んで来ます。

「しゃもじ」=「ごはんをすくう」から「すくわれる」の意味を持つ絵馬として使われているそうです。

しゃもじや絵馬には、いろんな願い事が書かれています。

観光地からちょっと離れると、そこは、普段の生活の中での祈りの場です。

2008年10月19日

おひがらの良い神社にて(神戸・生田神社)

大安の日曜日。

快晴の神戸の生田神社。

結婚式と七五三のお参りで、とても華やかな雰囲気に包まれていました。

式を見守るカップル。

二人は同じ事を考えているのでしょうか。

結ばれた二人に、華麗な舞が舞われました。

式を終えた二人は、一般の人たちからの祝福の拍手の中をうれしそうでした。

「おめでとうございます!」

結婚式が終わると、本殿の中では、七五三のお払い。

ちょっぴり不安げで、でもちょっと誇らしげな子供たちの顔がありました。

みんなにとっては、お祝いのおもちゃが、とてもうれしかったんでしょうね。

生田神社は、一日中、お祝いで快晴でした。

快晴の神戸の生田神社。

結婚式と七五三のお参りで、とても華やかな雰囲気に包まれていました。

式を見守るカップル。

二人は同じ事を考えているのでしょうか。

結ばれた二人に、華麗な舞が舞われました。

式を終えた二人は、一般の人たちからの祝福の拍手の中をうれしそうでした。

「おめでとうございます!」

結婚式が終わると、本殿の中では、七五三のお払い。

ちょっぴり不安げで、でもちょっと誇らしげな子供たちの顔がありました。

みんなにとっては、お祝いのおもちゃが、とてもうれしかったんでしょうね。

生田神社は、一日中、お祝いで快晴でした。

2008年10月19日

おしゃれな街・神戸

神戸の三ノ宮。

いろんなお店が立ち並ぶルミナリエの通り。

昼下がりの街には、ゆったりとした時間が流れています。

お店の中も、おしゃれなディスプレー。

ショッピングする人たちもとても楽しげです。

フラワーロードなどは、いろんなお花が楽しい街の散策に、本当に花を添えていました。

いろんなお店が立ち並ぶルミナリエの通り。

昼下がりの街には、ゆったりとした時間が流れています。

お店の中も、おしゃれなディスプレー。

ショッピングする人たちもとても楽しげです。

フラワーロードなどは、いろんなお花が楽しい街の散策に、本当に花を添えていました。

2008年10月19日

笑顔の行進(ピンクリボンスマイルウォーク神戸)

きょうの神戸は、雲ひとつない快晴

「笑顔の行進」が三ノ宮を中心に行われました。

みんな笑顔で10kmと5kmのコースに分かれて、スタート。

乳がんの早期発見の大切さを参加する人たち自身がもう一度考え、そして道行く人たちにも知ってもらおうというスマイルウォーク。

みんな素敵な笑顔、笑顔!

女性だけでなく、男性もスマイル!

乳がん検診の後押しをするのは、男性かもしれません。

神戸の街は、一日中、笑顔で街を歩く人たちでいっぱいでした。

今回は参加できませんでしたが、来年はまた快晴の神戸の街の中を歩きたいです。

「笑顔の行進」が三ノ宮を中心に行われました。

みんな笑顔で10kmと5kmのコースに分かれて、スタート。

乳がんの早期発見の大切さを参加する人たち自身がもう一度考え、そして道行く人たちにも知ってもらおうというスマイルウォーク。

みんな素敵な笑顔、笑顔!

女性だけでなく、男性もスマイル!

乳がん検診の後押しをするのは、男性かもしれません。

神戸の街は、一日中、笑顔で街を歩く人たちでいっぱいでした。

今回は参加できませんでしたが、来年はまた快晴の神戸の街の中を歩きたいです。

2008年10月18日

「ピンクリボン京都2008ライブエイド」

きょうは、久しぶりにコンサートへ行ってきました。

「ピンクリボン京都2008ライブエイド」

~Save Your Breast~

あなたの大切な人のために・・・

あなた自身のために・・・

「ピンクリボン京都」初めての音楽を通して、乳がん早期発見の大切さを訴えるコンサート。

・堀望美さん http://33.xmbs.jp/noi366days/

・doki doki http://www.office-sabani.com/dokidoki/index.html

・山下忠彦さん http://k1.fc2.com/cgi-bin/hp.cgi/tadahiko/

・SPYGLASS http://www5d.biglobe.ne.jp/~spyglass/

・津久井克行さん http://www.tsukui-katsuyuki.com/index.html

出演者は、19歳の若者から49歳のベテランまで。

演奏曲は、生きることや希望などをキーワードとなるようなものを選曲されていました。

演奏のあと、それぞれの出演者が、乳がんの早期発見の大切さをそれぞれの思いの中で語られていたのが素晴らしかったです。

鹿児島県の喜界島を拠点に音楽活動をしている兄弟デュオ「doki doki」の曲は、ちょうど私が高校時代に、フォークギターを弾きながら歌っていたフォークソングのイメージがあり、共感を持ちました。

乳がんの話や、おじいちゃんの話などを通して、彼らが音楽を通して伝えたいことを話されていました。

観客も、若者からおじさんおばさんまで。

みんながいっしょに手拍子をするのを見ていて、年齢を超えた連帯感を感じました。

それが、こういった運動の広がりになっていくような感じがしました。

最後は、出演者全員で、dokidokiの「ハナウタ」を合唱。

まるで、昔、エイズ支援のために有名アートストが集まったチャリティーコンサートを思い出しました。

帰りに、「doki doki」の1stアルバム「この地球(ほし)に生まれて」を購入しました。

「ピンクリボン京都2008ライブエイド」

~Save Your Breast~

あなたの大切な人のために・・・

あなた自身のために・・・

「ピンクリボン京都」初めての音楽を通して、乳がん早期発見の大切さを訴えるコンサート。

・堀望美さん http://33.xmbs.jp/noi366days/

・doki doki http://www.office-sabani.com/dokidoki/index.html

・山下忠彦さん http://k1.fc2.com/cgi-bin/hp.cgi/tadahiko/

・SPYGLASS http://www5d.biglobe.ne.jp/~spyglass/

・津久井克行さん http://www.tsukui-katsuyuki.com/index.html

出演者は、19歳の若者から49歳のベテランまで。

演奏曲は、生きることや希望などをキーワードとなるようなものを選曲されていました。

演奏のあと、それぞれの出演者が、乳がんの早期発見の大切さをそれぞれの思いの中で語られていたのが素晴らしかったです。

鹿児島県の喜界島を拠点に音楽活動をしている兄弟デュオ「doki doki」の曲は、ちょうど私が高校時代に、フォークギターを弾きながら歌っていたフォークソングのイメージがあり、共感を持ちました。

乳がんの話や、おじいちゃんの話などを通して、彼らが音楽を通して伝えたいことを話されていました。

観客も、若者からおじさんおばさんまで。

みんながいっしょに手拍子をするのを見ていて、年齢を超えた連帯感を感じました。

それが、こういった運動の広がりになっていくような感じがしました。

最後は、出演者全員で、dokidokiの「ハナウタ」を合唱。

まるで、昔、エイズ支援のために有名アートストが集まったチャリティーコンサートを思い出しました。

帰りに、「doki doki」の1stアルバム「この地球(ほし)に生まれて」を購入しました。

2008年10月17日

JR嵯峨嵐山駅の『希望』と「絶望」

何年振りだろうか。

JR「嵯峨駅」に行ったのは・・・

今は、JR嵯峨嵐山駅。

驚いたことに、何とあの嵯峨野にマッチしていた木造の駅舎は跡形もなく、何の変哲もない陸橋型駅舎に変わっていました。

なぜ、昔のものを大切に保存しようとは思わないのでしょうか?

以前の駅は、ちょっと洋風の木造の落ち着いた駅舎でした。

駅の左側には、昔の赤い丸いポストがありました。

バリアーフリーではなかったかもしれません。

反対側への出口もありませんでした。

でも、これは、昔の駅舎を利用しても十分改修できたはずです。

あの趣のある木造の駅に降りたった時、観光客は、「京都の嵐山に来たんだ!」と感じただろうにと思うと残念です。

駅の横には、トロッコ嵯峨野駅の素晴らしい駅舎が建っています。

以前、東海道・山陽・山陰の各本線を走っていたD51の51号機が展示してありました。

【旧駅舎:Wikipediaより】

その広場では、幼稚園の園児の元気な声が聞こえていました。

彼らや彼女らには、大きな希望や夢があることでしょう。

しかし、駅前の広場には、蒸気機関車の動輪を使った興ざめするモニュメントがそびえ立っていました。

題名は、『希望』

これを見たとき、本当にこの先、希望はあるのか、人間はこれからどんどん感情もない無機的なものに取り囲まれて行くのではないかと「絶望」してしまいました。

ここは、昔のものを大切にして来た世界遺産「天龍寺」のある嵐山です。

落柿舎の庵で感じた初秋の風の清々しさが、すっとんでしまいました。

JR「嵯峨駅」に行ったのは・・・

今は、JR嵯峨嵐山駅。

驚いたことに、何とあの嵯峨野にマッチしていた木造の駅舎は跡形もなく、何の変哲もない陸橋型駅舎に変わっていました。

なぜ、昔のものを大切に保存しようとは思わないのでしょうか?

以前の駅は、ちょっと洋風の木造の落ち着いた駅舎でした。

駅の左側には、昔の赤い丸いポストがありました。

バリアーフリーではなかったかもしれません。

反対側への出口もありませんでした。

でも、これは、昔の駅舎を利用しても十分改修できたはずです。

あの趣のある木造の駅に降りたった時、観光客は、「京都の嵐山に来たんだ!」と感じただろうにと思うと残念です。

駅の横には、トロッコ嵯峨野駅の素晴らしい駅舎が建っています。

以前、東海道・山陽・山陰の各本線を走っていたD51の51号機が展示してありました。

【旧駅舎:Wikipediaより】

その広場では、幼稚園の園児の元気な声が聞こえていました。

彼らや彼女らには、大きな希望や夢があることでしょう。

しかし、駅前の広場には、蒸気機関車の動輪を使った興ざめするモニュメントがそびえ立っていました。

題名は、『希望』

これを見たとき、本当にこの先、希望はあるのか、人間はこれからどんどん感情もない無機的なものに取り囲まれて行くのではないかと「絶望」してしまいました。

ここは、昔のものを大切にして来た世界遺産「天龍寺」のある嵐山です。

落柿舎の庵で感じた初秋の風の清々しさが、すっとんでしまいました。

2008年10月16日

嵯峨野の初秋(落柿舎)

嵯峨野めぐりは、天龍寺から二尊院を経て、あだし野念仏寺まで散策する人たちが多いです。

人力車ものんびりと走っています。

ちょうどその中間点辺りに位置するのが、二尊院近くにある落柿舎です。

ここは、松尾芭蕉の弟子の向井去来の過ごした庵です。

この庵からは、小倉山が望められ、玄関前はたんぼ。

庭には柿の木や季節の草花。

そして、裏には竹やぶが茂っています。

まさしく、周りは四季をからだ全体で感じることができる空間です。

俳句にはかかせない季語。

自然と出て来る空間です。

落ち着いた藁葺きの屋根の庵の中で、去来は多くの俳句を残しています。

そして、この庵の中で、何度か松尾芭蕉とともに俳句を詠んだそうです。

庭はとてもきれいに手入れがされており、別の庵の縁側には採りたてのもみじとサツマイモが置かれていました。

そして、白源氏の真っ白な実が、緑と赤いもみじの中で、すごく新鮮に感じました。

「去来」

去る人、来る人。

死と生。

去来は、近くの竹林で眠ってます。

嵯峨野のすすきは、紅葉シーズンの雑踏の前触れを感じているようでした。

人力車ものんびりと走っています。

ちょうどその中間点辺りに位置するのが、二尊院近くにある落柿舎です。

ここは、松尾芭蕉の弟子の向井去来の過ごした庵です。

この庵からは、小倉山が望められ、玄関前はたんぼ。

庭には柿の木や季節の草花。

そして、裏には竹やぶが茂っています。

まさしく、周りは四季をからだ全体で感じることができる空間です。

俳句にはかかせない季語。

自然と出て来る空間です。

落ち着いた藁葺きの屋根の庵の中で、去来は多くの俳句を残しています。

そして、この庵の中で、何度か松尾芭蕉とともに俳句を詠んだそうです。

庭はとてもきれいに手入れがされており、別の庵の縁側には採りたてのもみじとサツマイモが置かれていました。

そして、白源氏の真っ白な実が、緑と赤いもみじの中で、すごく新鮮に感じました。

「去来」

去る人、来る人。

死と生。

去来は、近くの竹林で眠ってます。

嵯峨野のすすきは、紅葉シーズンの雑踏の前触れを感じているようでした。

2008年10月15日

美しき古き町並み(あだし野念仏寺への道)

嵯峨野のあだし野念仏寺までの坂道沿いには、美しい古い街並みが続きます。

昔は、車でこの細い道を通った覚えがあります。

今は風致地区になり、景観も整備されました。

これらの昔の町屋を見ていると、二階の明かり取りの窓がとても趣があり素敵です。

まだまだ紅葉には早いですが、念仏寺の中は、もう秋の気配を感じました。

昔は、車でこの細い道を通った覚えがあります。

今は風致地区になり、景観も整備されました。

これらの昔の町屋を見ていると、二階の明かり取りの窓がとても趣があり素敵です。

まだまだ紅葉には早いですが、念仏寺の中は、もう秋の気配を感じました。

2008年10月13日

大切に磨かれる北山杉

きょうは、また北山杉を見に、京北町へ。

北山杉を見ていると、本当に背筋の伸びる思いがします。

きょうは休日だったのに、一生懸命、磨きをかけている職人さんの姿がありました。

北山杉の磨き丸太になる杉は、30~40年も大切に育てられ杉です。

ですから、その磨く姿は、大切な子供を扱うような優しさを感じます。

そして、手塩をかけて丁寧に磨かれて、独特のつやと優雅さのある磨き丸太になります。

これらの磨丸太は、どのようなお家の柱になるのでしょうか。

何十年も大切に育てられ、丹精込めて大切に磨かれた柱は、大切に使われることで、その価値が出てくるものでしょう。

大地と太陽の恵みを一心に受けて育つ北山杉。

長い年月を、この山々には感じます。

北山杉を見ていると、本当に背筋の伸びる思いがします。

きょうは休日だったのに、一生懸命、磨きをかけている職人さんの姿がありました。

北山杉の磨き丸太になる杉は、30~40年も大切に育てられ杉です。

ですから、その磨く姿は、大切な子供を扱うような優しさを感じます。

そして、手塩をかけて丁寧に磨かれて、独特のつやと優雅さのある磨き丸太になります。

これらの磨丸太は、どのようなお家の柱になるのでしょうか。

何十年も大切に育てられ、丹精込めて大切に磨かれた柱は、大切に使われることで、その価値が出てくるものでしょう。

大地と太陽の恵みを一心に受けて育つ北山杉。

長い年月を、この山々には感じます。

2008年10月12日

東寺の満月~東寺五重塔~

東寺の五重の塔は「京都へ着いた!」と感じさせてくれる建物です。

京都駅から一番近くにある世界文化遺産です。

透き通った夜空には満月。

微かな光で、五重の塔が浮き上がっていました。

境内の木々は紅葉しているようです。

南門のお堀には、満月が映って、水面の月は揺れていました。

京都駅から一番近くにある世界文化遺産です。

透き通った夜空には満月。

微かな光で、五重の塔が浮き上がっていました。

境内の木々は紅葉しているようです。

南門のお堀には、満月が映って、水面の月は揺れていました。