2017年03月10日

2017年03月09日

2017年03月08日

2017年03月07日

木々の枝はまるで血管 (彦根城)

木々の枝は、まるで人間の血管のように四方に張り巡らされています。

末梢血管のように伸びる枝。

その枝の張り巡らされた姿は、冬のこの時期しか見ることはできません。

そんな枝に、もうすぐ新芽が芽吹きます。

その先駆けに、梅の花が満開になりました。

この太陽の光が梅から桜へと導きます。

じっと我慢の冬から目覚めると、もうすぐ木々は青々とした姿に変身し、そして、美しい花を着飾ります。

(2017年2月25日撮影)

末梢血管のように伸びる枝。

その枝の張り巡らされた姿は、冬のこの時期しか見ることはできません。

そんな枝に、もうすぐ新芽が芽吹きます。

その先駆けに、梅の花が満開になりました。

この太陽の光が梅から桜へと導きます。

じっと我慢の冬から目覚めると、もうすぐ木々は青々とした姿に変身し、そして、美しい花を着飾ります。

(2017年2月25日撮影)

2017年03月06日

徳利 (彦根・しる万)

徳利が窓に並びます。

徳利って、なぜか優しさの漂う器です。

まるで装飾品のように主張する徳利。

ここは彦根のお食事処「しる万」

杉戸が光り輝くテーブルに・・・

名物のうなぎのせいろ蒸しをいただきました。

(2017年2月25日撮影)

徳利って、なぜか優しさの漂う器です。

まるで装飾品のように主張する徳利。

ここは彦根のお食事処「しる万」

杉戸が光り輝くテーブルに・・・

名物のうなぎのせいろ蒸しをいただきました。

(2017年2月25日撮影)

2017年03月05日

水面に映す (彦根城)

お堀の水面に映る城壁。

冬の冷たい日差しは、かえって透明感を感じます。

青空の中の彦根城。

ちょっと風が強くなりました。

日が西に傾きだすと、水面には静寂の風景が映ります。

(2017年2月25日撮影)

冬の冷たい日差しは、かえって透明感を感じます。

青空の中の彦根城。

ちょっと風が強くなりました。

日が西に傾きだすと、水面には静寂の風景が映ります。

(2017年2月25日撮影)

2017年03月04日

壬生狂言の大舞台 (壬生寺)

特別公開された壬生寺の狂言堂。

普段でも、狂言の関係者しか入れない舞台裏の拝観。

公開された質素な舞台裏は、この杉戸の中。

壬生狂言を伝えるのは、地元の小学生から長老までの大念仏講中の人々。

彼らが、約700年の歴史を継ないでいます。

壬生寺の本堂の拝観もでき、地蔵菩薩に手を合わせました。

そんな「京の冬の旅」です。

(2017年2月24日撮影)

普段でも、狂言の関係者しか入れない舞台裏の拝観。

公開された質素な舞台裏は、この杉戸の中。

壬生狂言を伝えるのは、地元の小学生から長老までの大念仏講中の人々。

彼らが、約700年の歴史を継ないでいます。

壬生寺の本堂の拝観もでき、地蔵菩薩に手を合わせました。

そんな「京の冬の旅」です。

(2017年2月24日撮影)

2017年03月03日

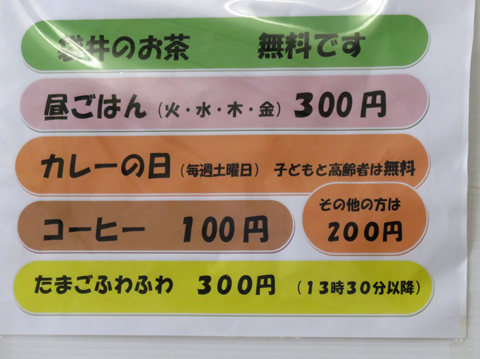

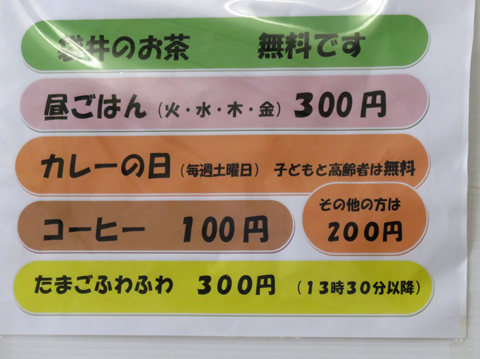

優しさいっぱいの「たまごふわふわ」 (袋井・もうひとつの家)

「たまごふわふわ」

その言葉がぴったりの食べ物が、袋井名物の「たまごふわふわ」

お出汁の上に泡だてられた玉子がのっかったスープのような食べ物。

袋井駅前にある「もうひとつの家」

憩いの場所として開かれているこのお店は、おば様たちが運営しているコミュニテースペース。

この日は、カレーの食べられる日で、懐かしい母の味のカレーもいただいました。

シンプルなメニュー。

飾られている雛人形は、おば様たちのおもてなしです。

(2017年1月7日撮影)

その言葉がぴったりの食べ物が、袋井名物の「たまごふわふわ」

お出汁の上に泡だてられた玉子がのっかったスープのような食べ物。

袋井駅前にある「もうひとつの家」

憩いの場所として開かれているこのお店は、おば様たちが運営しているコミュニテースペース。

この日は、カレーの食べられる日で、懐かしい母の味のカレーもいただいました。

シンプルなメニュー。

飾られている雛人形は、おば様たちのおもてなしです。

(2017年1月7日撮影)

2017年03月02日

障子の光のおもてなし (角屋)

おもてなしのお座敷を、美しい障子からの光が照らします。

障子が生み出す幾何学模様。

それは、計算しつくされた美しさです。

障子の格子は、座敷ごとに2本線、3本線など、様々な思考を凝らしてのおもてなしです。

天井も大長枌(へぎ)網代組になっていることから、「網代の間」と呼ばれています。

障子の光もおもてなししてくれる館です。

(2017年2月22日撮影)

障子が生み出す幾何学模様。

それは、計算しつくされた美しさです。

障子の格子は、座敷ごとに2本線、3本線など、様々な思考を凝らしてのおもてなしです。

天井も大長枌(へぎ)網代組になっていることから、「網代の間」と呼ばれています。

障子の光もおもてなししてくれる館です。

(2017年2月22日撮影)

2017年03月01日

昔をしのぶおくどさん (角屋)

明かり取りの天窓の光が、大きなお釜、おくどさんを照らします。

ここは、角屋の台所。

多くの調理人や給仕の人が働けるように、畳敷きです。

多くの人が働くためか、中央の灯りは特大です。

そんな台所の床は、清潔を保てる石張り。

そして、立派なおくどさん。

多くのお客様を接待したおくどさん。

今は静かに、昔の偉人たちをしのんでしました。

(2017年2月22日撮影)

ここは、角屋の台所。

多くの調理人や給仕の人が働けるように、畳敷きです。

多くの人が働くためか、中央の灯りは特大です。

そんな台所の床は、清潔を保てる石張り。

そして、立派なおくどさん。

多くのお客様を接待したおくどさん。

今は静かに、昔の偉人たちをしのんでしました。

(2017年2月22日撮影)