2022年10月13日

祭りのあと(大津市・大津祭)

雨に濡れた貴重な装備品を丁寧に拭き取ります♪

大津祭の曳山巡行を終えた翌日。

雨に見舞われた巡行の後片付けが、各町内で行われます。

様々な装備品が取り外されて丁寧に並べられます。

引き手の労をねぎらうかのように、雨具が干されています。

祭りの終わりは祭りの始まり。

来年のために、このような町家の奥で、曳山は次の出番を待ちます♬

(2022年10月10日撮影)

大津祭の曳山巡行を終えた翌日。

雨に見舞われた巡行の後片付けが、各町内で行われます。

様々な装備品が取り外されて丁寧に並べられます。

引き手の労をねぎらうかのように、雨具が干されています。

祭りの終わりは祭りの始まり。

来年のために、このような町家の奥で、曳山は次の出番を待ちます♬

(2022年10月10日撮影)

2022年10月12日

雨の中の曳山巡行(大津市・大津祭)

雨の中、必死にお囃子を奏でます♪

大津祭の曳山巡行は、午後から大雨になりました。

長等の山は雨にけぶります。

曳山の祖となった西行桜狸山のたぬきは、黄色のレインコートを羽織っての参加。

先頭を行くたぬきが京阪電車の通過を確認です。

たぬきは雨にもめげず、雨の大津祭を先導しました♬

(2022年10月9日撮影)

大津祭の曳山巡行は、午後から大雨になりました。

長等の山は雨にけぶります。

曳山の祖となった西行桜狸山のたぬきは、黄色のレインコートを羽織っての参加。

先頭を行くたぬきが京阪電車の通過を確認です。

たぬきは雨にもめげず、雨の大津祭を先導しました♬

(2022年10月9日撮影)

2022年10月11日

久しぶりの曳山巡行(大津市・大津祭)

各曳山が天孫神社に集まりました♪

大津祭の曳山巡行。

朝早くから各町内の曳山が天孫神社に集まります。

午前中の巡行では、多くの人が大津百町の細い路地で見物です。

午前中の巡行を終えて、中央大通りに曳山が勢揃い。

お神輿が到着してお祭りは絶好調です。

しかし午後からはあいにくの雨模様となりました。

ずぶ濡れになりながらも町衆の心意気を見せてくれました♬

(2022年10月9日撮影)

大津祭の曳山巡行。

朝早くから各町内の曳山が天孫神社に集まります。

午前中の巡行では、多くの人が大津百町の細い路地で見物です。

午前中の巡行を終えて、中央大通りに曳山が勢揃い。

お神輿が到着してお祭りは絶好調です。

しかし午後からはあいにくの雨模様となりました。

ずぶ濡れになりながらも町衆の心意気を見せてくれました♬

(2022年10月9日撮影)

2022年10月10日

主役の提灯(大津市・大津祭宵宮)

宵宮に提灯が揺れます♪

大津祭の宵宮。

提灯は宵宮の主役です。

提灯が、曳山をあかあかと照らします。

提灯に照らされる『桜の精』

夜遅くまで、祭囃子を提灯たちが支えていました♬

(2022年10月8日撮影)

大津祭の宵宮。

提灯は宵宮の主役です。

提灯が、曳山をあかあかと照らします。

提灯に照らされる『桜の精』

夜遅くまで、祭囃子を提灯たちが支えていました♬

(2022年10月8日撮影)

2022年10月09日

十三夜も宵宮見物(大津市・大津祭)

十三夜のお月さんが宵宮見物です♪

久しぶりに開催された大津祭の宵宮。

空も晴れて、十三夜の美しい月が宵宮を見物です。

提灯の合間から顔を出すお月さま。

お月さまが笑顔に見えます。

曳山巡行のお天気が心配されますが、宵宮は歓声に溢れました♬

(2022年10月8日撮影)

久しぶりに開催された大津祭の宵宮。

空も晴れて、十三夜の美しい月が宵宮を見物です。

提灯の合間から顔を出すお月さま。

お月さまが笑顔に見えます。

曳山巡行のお天気が心配されますが、宵宮は歓声に溢れました♬

(2022年10月8日撮影)

2022年10月08日

お団子マークと藤袴(上京区・上七軒)

秋の七草の藤袴が軒先で咲きます♪

ここは京都の最古の花街の上七軒。

昔ながらのお茶屋さんの並ぶ通りの店先に藤袴が咲いています。

藤袴と朱色のお団子マークの提灯。

お団子マークは桃山時代に秀吉様にお団子を献上したことから五つ団子の紋章になったとか。

花の色が藤(ふじ)色で、花弁の形が袴(はかま)のようなので藤袴。

もうすぐ秋の『北野おどり』が華やかに始まります♬

(2022年10月5日撮影)

ここは京都の最古の花街の上七軒。

昔ながらのお茶屋さんの並ぶ通りの店先に藤袴が咲いています。

藤袴と朱色のお団子マークの提灯。

お団子マークは桃山時代に秀吉様にお団子を献上したことから五つ団子の紋章になったとか。

花の色が藤(ふじ)色で、花弁の形が袴(はかま)のようなので藤袴。

もうすぐ秋の『北野おどり』が華やかに始まります♬

(2022年10月5日撮影)

2022年10月07日

大事な役目のお稚児さん(上京区・北野天満宮ずいき祭)

可愛い8人の八乙女稚児さんが、お役目を終えて本殿から降りてきます♪

ここは、10月1日から5日まで五穀豊穣を願うお祭り「ずいき祭」が開かれた北野天満宮。

お祭りの最終日に本殿で開催されるのが后宴祭(ごえんさい)

幼い八乙女稚児さんにとってはかなり大変なお役目ですが、最後まで頑張ります。

ご奉仕を終えたお稚児さんたちが楼門をくぐります。

付き添いのお母様方もご苦労様でした♬

(2022年10月5日撮影)

ここは、10月1日から5日まで五穀豊穣を願うお祭り「ずいき祭」が開かれた北野天満宮。

お祭りの最終日に本殿で開催されるのが后宴祭(ごえんさい)

幼い八乙女稚児さんにとってはかなり大変なお役目ですが、最後まで頑張ります。

ご奉仕を終えたお稚児さんたちが楼門をくぐります。

付き添いのお母様方もご苦労様でした♬

(2022年10月5日撮影)

2022年10月06日

青空の下(京都府八幡市・流れ橋)

真っ青な空の下に架かる木造りの通称「流れ橋」♪

ここは京都府八幡市の木津川に架かる上津屋橋。

川の水が増水して橋桁を越えると、橋は流れます。

こんな水量の川も過去何度も増水して流されています。

まっすぐ伸びる木造りの橋。

河川敷には茶畑が並びます。

今年は夏場から台風に見舞われましたが、今年はこのまま年を越してもらいたいものです♬

(2022年9月16日撮影)

ここは京都府八幡市の木津川に架かる上津屋橋。

川の水が増水して橋桁を越えると、橋は流れます。

こんな水量の川も過去何度も増水して流されています。

まっすぐ伸びる木造りの橋。

河川敷には茶畑が並びます。

今年は夏場から台風に見舞われましたが、今年はこのまま年を越してもらいたいものです♬

(2022年9月16日撮影)

2022年10月05日

私も曳き初め(大津市・大津祭)

老若男女がみんなで曳山をひきます♪

『私も曳山をひいたよ!』

大津祭の曳山巡行があと一週間となった各曳山町では、曳き初めが行われました。

毎晩練習を重ねていたお囃子の皆さんも、曳山に乗ってお囃子を奏でます。

孔明祈水山では、巡行当日披露されるからくり人形も試運転してくれました。

提灯も飾られた曳山町は、10月8日(土)の宵宮と10月9日(日)の順行を迎えます♬

(2022年10月2日撮影)

殺生石山 (せっしょうせきざん)

柳町 延宝元年(1673)創建

孔明祈水山 (こうめいきすいざん)

中堀町 元禄7年(1694)創建

『私も曳山をひいたよ!』

大津祭の曳山巡行があと一週間となった各曳山町では、曳き初めが行われました。

毎晩練習を重ねていたお囃子の皆さんも、曳山に乗ってお囃子を奏でます。

孔明祈水山では、巡行当日披露されるからくり人形も試運転してくれました。

提灯も飾られた曳山町は、10月8日(土)の宵宮と10月9日(日)の順行を迎えます♬

(2022年10月2日撮影)

殺生石山 (せっしょうせきざん)

柳町 延宝元年(1673)創建

孔明祈水山 (こうめいきすいざん)

中堀町 元禄7年(1694)創建

2022年10月04日

僕も建てるぞ(大津市・大津祭)

曳山をずーっと遠目で見つめる少年♪

大津祭の曳山のひとつに源氏山が、立派に建ち始めました。

大津祭の曳山は、回転がしやすいように車輪は3つ。

紫式部が載る曳山ももうすぐ完成です。

僕も大きくなったら、曳山を建てるぞ‥

午後には豪華な曳山が完成していました♬

(2022年10月2日撮影)

大津祭の曳山のひとつに源氏山が、立派に建ち始めました。

大津祭の曳山は、回転がしやすいように車輪は3つ。

紫式部が載る曳山ももうすぐ完成です。

僕も大きくなったら、曳山を建てるぞ‥

午後には豪華な曳山が完成していました♬

(2022年10月2日撮影)

2022年10月03日

時を超えて建つ曳山(大津市・大津祭)

細い路地に曳山が建ち出しました♪

10月9日に巡行される大津祭の曳山が、路地を通行止めにして始まりました。

背後の山側には高層マンション。

文化財の町家の側に建つ曳山。

素敵な琵琶湖ホテルを背景に、時間を超えた曳山が建ちます♬

(2022年10月2日撮影)

10月9日に巡行される大津祭の曳山が、路地を通行止めにして始まりました。

背後の山側には高層マンション。

文化財の町家の側に建つ曳山。

素敵な琵琶湖ホテルを背景に、時間を超えた曳山が建ちます♬

(2022年10月2日撮影)

2022年10月02日

時を刻むバー(中京区・サンボア)

年季の入った看板の掛かったバー♪

京都寺町にあるバー『サンボア』

「Established 1918」という表示が100年を越える時を示しています。

タバコを燻らせた時間が懐かしい、時を刻むバーです♬

(2022年9月22日撮影)

京都寺町にあるバー『サンボア』

「Established 1918」という表示が100年を越える時を示しています。

タバコを燻らせた時間が懐かしい、時を刻むバーです♬

(2022年9月22日撮影)

2022年10月01日

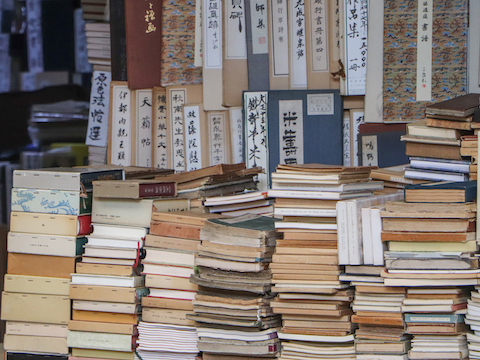

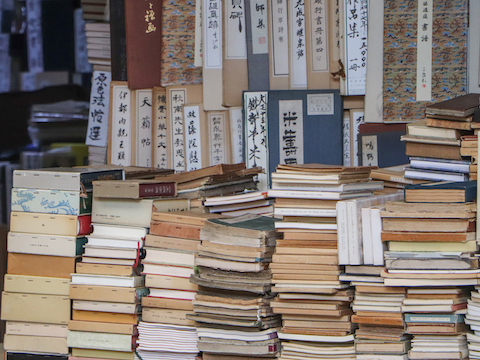

古書の山は宝の山(中京区・竹包樓書房)

古い町家に古い本♪

この本の山の中には、貴重な本も潜んでいそうです。

ここは、寺町通の本能寺の斜め向かいにある1751年創業の佐々木竹苞書楼。

京町家の入り口の周りには古本の山。

お店は、虫籠窓(むしこまど)がある懐かしい町家です。

そして積み上げられた和綴じの古書に貴重さを感じます。

本の山は貴重な宝の山に見えてきました♬

(2022年9月22日撮影)

この本の山の中には、貴重な本も潜んでいそうです。

ここは、寺町通の本能寺の斜め向かいにある1751年創業の佐々木竹苞書楼。

京町家の入り口の周りには古本の山。

お店は、虫籠窓(むしこまど)がある懐かしい町家です。

そして積み上げられた和綴じの古書に貴重さを感じます。

本の山は貴重な宝の山に見えてきました♬

(2022年9月22日撮影)